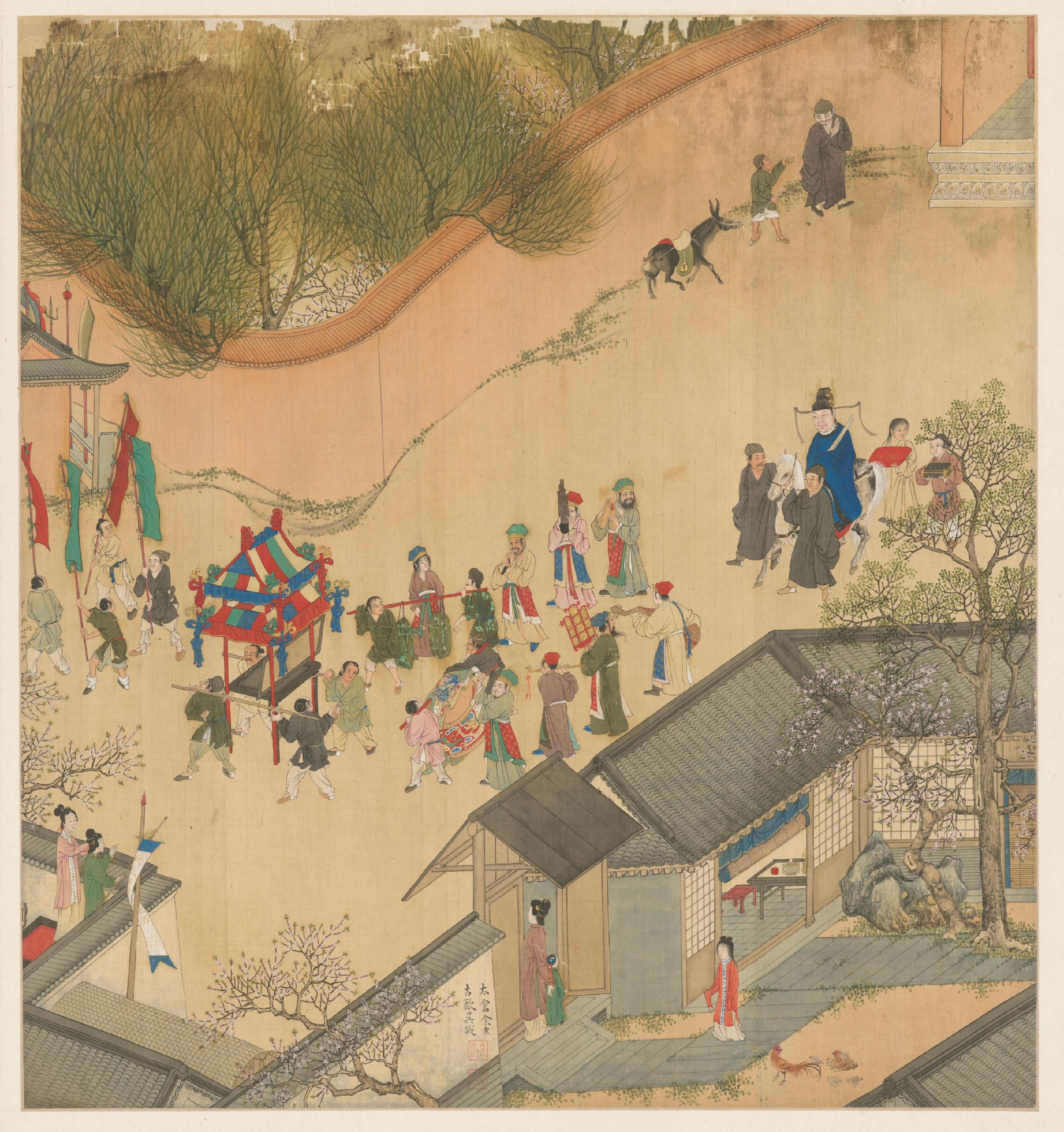

文博時空 作者:劉鑫 明隆慶二年(1568年),32歲的徐顯卿騎著由皂隸牽著的白馬,洋洋得意。前面有一隊人抬著匾,吹奏嗩吶,鼓樂聲聲,路邊行人投來艷羨的目光,歡慶的場面恰如其分地表現了徐顯卿愉悅興奮的心情。這是《徐顯卿宦跡圖·瓊林登第》所描繪的生動一幕,徐顯卿在京城會試中考取進士,至此開啟仕宦生涯。

徐顯卿是明朝著名官員及文學家,他不僅政績卓著,還著有《天遠樓集》二十七卷,文風平實,對后世有一定影響。明清時期,宦跡圖起到炫耀本人的功績,為子孫后代留作紀念的作用。毋庸置疑,登科及第、瓊林赴宴是徐顯卿人生中意義非凡的重要瞬間。

明 《徐顯卿宦跡圖·瓊林登第》(局部)故宮博物院藏

徐顯卿所赴的瓊林宴與鹿鳴宴、鷹揚宴、會武宴并稱為“科舉四宴”,是古代科舉制度下由朝廷為順利通過科舉考試的士子舉辦的盛大慶祝宴會。其中鹿鳴宴與瓊林宴為文科宴,鷹揚宴與會武宴為武科宴。今人所熟知的文天祥、司馬光都曾是“科舉四宴”中的一員。北宋大臣尹洙曾說:“狀元登第,雖將兵數十萬,恢復幽薊,逐強虜于窮漠,凱哥勞還,獻捷太廟,其榮也不可及也”。可見,在人們眼中狀元登第所帶來的榮耀非同尋常,而作為嘉獎的“科舉四宴”更是代表著無上的榮光,為世代讀書人所向往。

優中選優:拿到宴會入場券有多難?

在赴瓊林宴之前,士子們首先要獲得鹿鳴宴的“入場券”。鹿鳴宴起于唐代,為舉人而設,因宴會上要唱《詩經·小雅》中的“鹿鳴”之詩,所以取名鹿鳴宴。以徐顯卿所在的明朝為例,步入仕途,鄉試是第一步,又稱為“大比”。鄉試考中即成為舉人,具備了做官的資格,這對于士子來說具有重要的意義。《進士題名記》有以下記載:“夫當大比之秋,京郡合國子監及畿甸之士,天下布政司合所隸郡邑之士,三試之,拔其尤者貢于禮部,蓋什之一。”當時各省直鄉試錄取率一般應為10%。由此可見,鄉試競爭十分激烈,能夠獲得鹿鳴宴的“入場券”實屬不易。

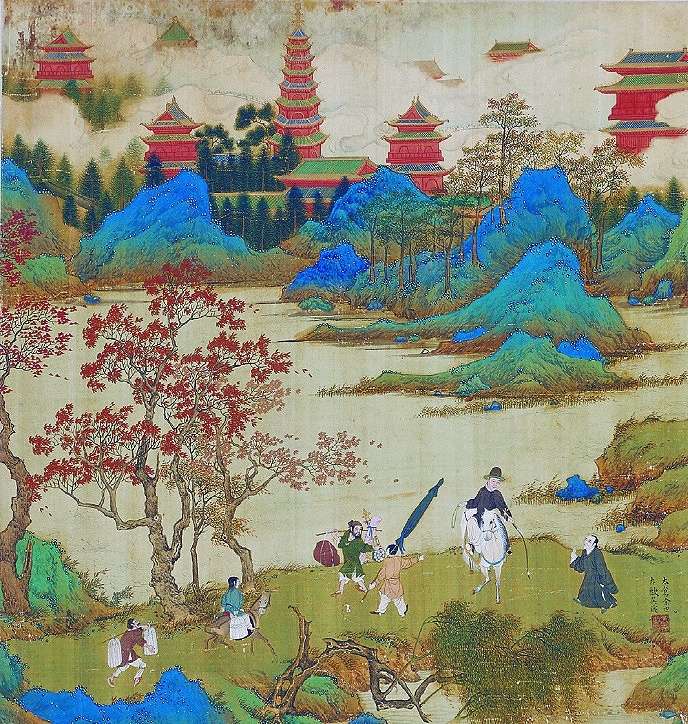

在《徐顯卿宦跡圖·鹿鳴徹歌》中,作者描繪了徐顯卿鄉試中舉之后赴南京應試的場景,徐顯卿雖沒能夠參加鹿鳴宴,但從圖中也足可見他高中舉人時的意氣風發之態。

?

?

明 《徐顯卿宦跡圖·鹿鳴徹歌》(局部)故宮博物院藏

比鹿鳴宴更難進入的,是為進士而設的瓊林宴。“瓊林”原為宋代名苑,在汴京(今開封)城西,宋徽宗政和二年以前在瓊林苑宴新及第的進士,因此稱為瓊林宴。政和二年以后,又稱聞喜宴。元、明、清三代稱恩榮宴。雖幾朝對此宴稱謂有所不同,其儀式內容大致不差,仍可統稱為瓊林宴。據學者推估,明代舉人最終摘取進士桂冠的比例應該是24%,因此可見,相比于鹿鳴宴,成為瓊林宴的“座上客”是“難上加難”。唐代詩人孟郊就曾兩試進士不第,四十六歲時才中進士。登科后,他欣喜非常,寫下《登科后》中“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”的佳句。

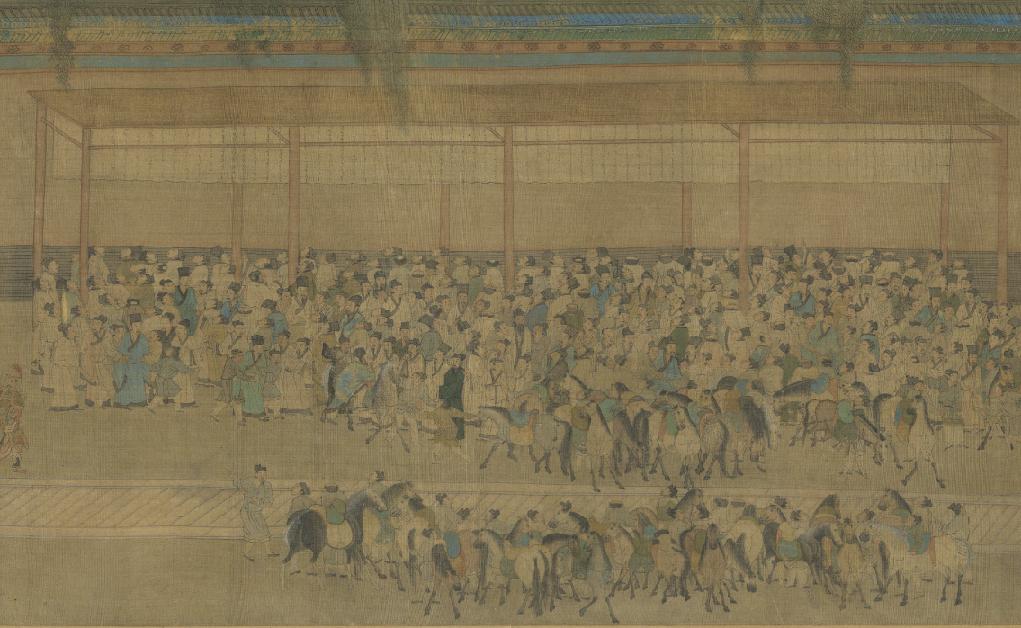

?明?《觀榜圖》(局部)?臺北故宮博物院藏

?明?《觀榜圖》(局部)?臺北故宮博物院藏

《觀榜圖》曾刻畫放榜時考生的生動狀態。觀榜人潮洶涌,高中者興奮地登馬而去,落榜者則滿臉沮喪,由人攙扶,頹然而返。

文科如此,武科的選拔同樣嚴格。鷹揚宴是武科鄉試放榜后考官及考中武舉者共同參加的宴會。所謂“鷹揚”,是取威武如鷹之飛揚的意思。“會武宴”是武科殿試放榜后在兵部舉行的宴會,規模排場更大,盛況空前。據《清史稿》記載:“武科,如文科制。鄉試以十月……中式者曰武舉人……殿試簡朝臣四人為讀卷官,欽閱騎射技勇,乃試策文。臨軒傳唱狀元、榜眼、探花之名,一如文科”。

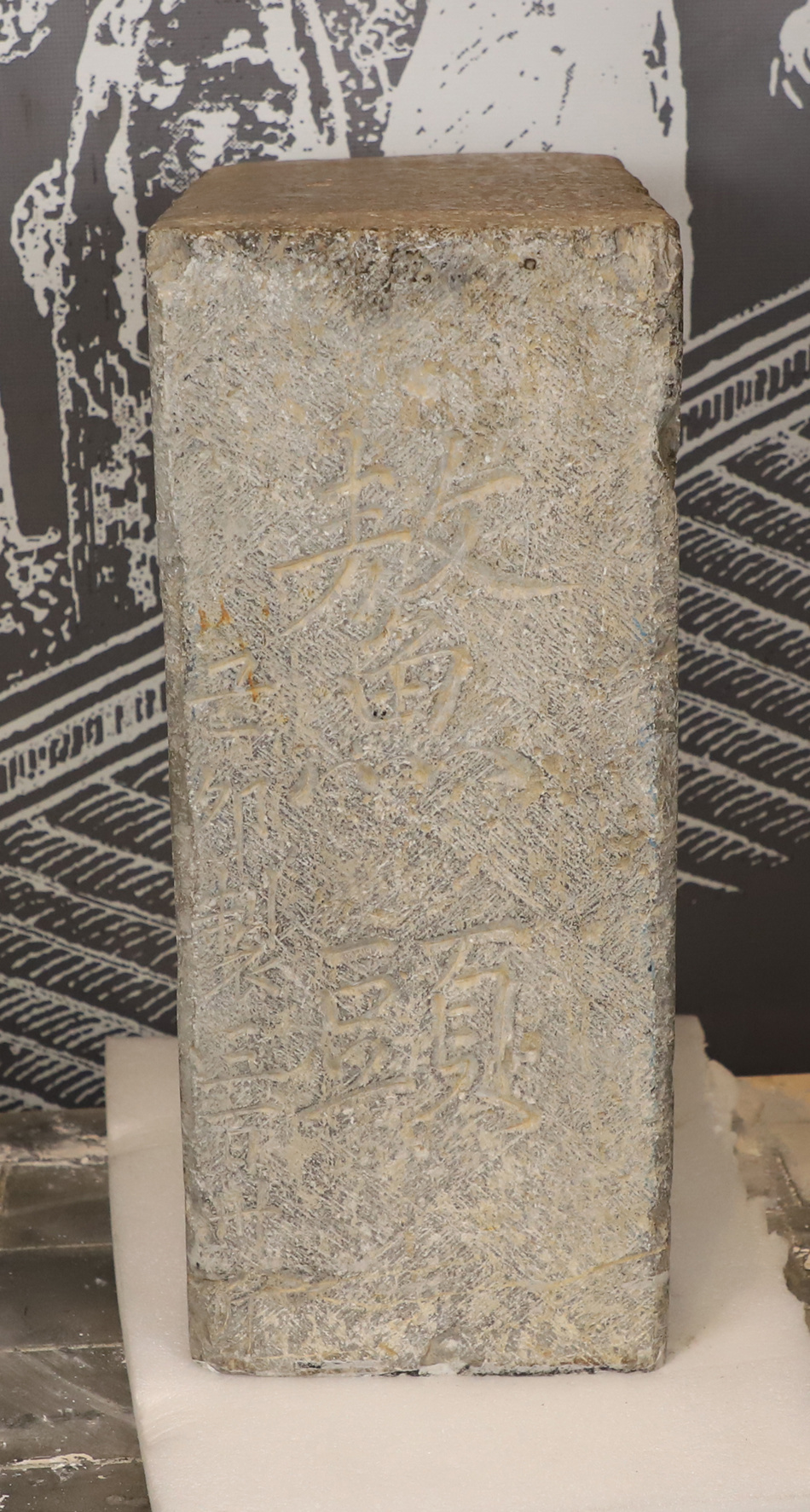

由此可見,武科的考試流程與文科類似,考生先要在鄉試中嶄露頭角,以鷹揚宴為賀,再努力在殿試中考取進士,取得會武宴的一席之地。人們常用“一躍龍門”、“獨占鰲頭”等詞語來形容武狀元取得的輝煌成就。如今,在南京中國科舉博物館收藏有一枚重達三百三十斤的武舉石,石上刻有“鰲頭、乙卯制、三百卅斤”的字樣,寓意托起該武舉石的人已有獨占鰲頭、拔得頭魁的能力。

?

?

清 刻“鰲頭”款武舉石 南京中國科舉博物館藏

春風得意:古人“上岸”派對有多嗨?

《新唐書·選舉志》曾記載:“每歲仲冬,……試已,長吏以鄉試酒禮,會僚屬設賓主,陳俎豆,備管弦,牲用少牢,歌‘鹿鳴’之詩。”意思是在鹿鳴宴上,地方長官會按照鄉試的禮儀,召集下屬官吏設立賓主之位,陳列禮器,備齊管弦樂器,用豬和羊作為祭品,同時吟誦《鹿鳴》之篇來宴請賓客。這一場景在明朝的《鹿鳴嘉宴圖》中得到生動還原。畫中場景位于芭蕉與修竹圍繞的溪流邊,六人席地而坐,周邊陳列器皿有爵、豆等古代禮器,或演奏樂器,或相互敬酒,氛圍其樂融融。

?明?《鹿鳴嘉宴圖》(局部)臺北故宮博物院藏

?明?《鹿鳴嘉宴圖》(局部)臺北故宮博物院藏

為進士而設的瓊林宴更加盛大。孟元老《東京夢華錄》卷七中這樣記載瓊林宴的舉辦地——瓊林苑的秀麗風光:“苑之東南隅,政和間創筑華觜岡,高數十丈,上有橫觀層樓,金碧相射,下有錦石纏道,寶徹池塘,柳鎖虹橋,花縈鳳舸,其花綿素馨、茉莉、山丹、瑞香、含笑、射香等閩、廣、二浙所進南花。有月池、梅亭、牡丹之類,諸亭不可悉數”。宋庠在《庚午春觀新進士賜宴瓊林苑因書所見》中為我們描繪了他所見到的瓊林宴,“沼浮澠酒淥,坻聚舜庖羶”,意思是美酒多如澠水,美食堆放得如小山一樣。“江頭拔蘭紫,林下摘櫻鮮”描繪的是園中還有鮮花可賞,鮮果可食。如此盛宴,自然讓人心向往之。

簪花是瓊林宴中一個特別的儀式。科舉賜宴賜花較早出現在唐代,到了宋代,皇帝在瓊林宴之始為新進士、陪宴官賜花、簪花成為慣例。《宋史》載:“幞頭簪花,謂之簪戴。中興,郊祀、明堂禮畢回鑾,臣僚及扈從并簪花,恭謝日亦如之……太上兩宮上壽畢,及圣節、及錫宴、及賜新進士聞喜宴,并如之。”

進士及第的王禹偁曾被邀請參加瓊林宴、賜花簪花之后心情很愉悅,寫下了《錫宴清明日》中的詩句:“宴罷回來日欲斜,平康坊里那人家。幾多紅袖迎門笑,爭乞釵頭利市花。”意思是其宴后歸來,經過繁華的街道,很多年輕女子迎門歡笑觀看,爭搶他戴在頭上之花,反映出新科進士被賜簪花是一種無上榮耀。當然也有例外,司馬光當年登科后參加聞喜宴時不愿意簪花,但終因皇帝賞賜,不敢拒絕,只得依例簪花一枝。明代章懋在《瓊林賜宴》中曾調侃道:“見說金明池上事,有人聞喜不簪花。”

盛大的宴會自然少不了美食。在宋代,有特殊貢獻和政聲的官員升遷或外任,朝廷也會設瓊林宴以示慶賀,此宴前身為盛行于唐中宗時期的“燒尾宴”。宋代“瓊林宴”的食單雖沒有流傳下來,但我們可以從唐中宗時期的“燒尾宴”中窺見其美食之豐盛。據宋陶谷《清異錄》記載,景龍三年,韋巨源官拜尚書令左仆射,依例向中宗進獻燒尾宴,食帳所列菜品有58種之多飯、粥、點心、脯、鲊、醬、菜肴、羹湯等,無一不備,特別還有一道看菜“素蒸音聲部”,用面團塑成七十個栩栩如生的歌舞女伎,以供食者觀賞,極盡奢華之能事。到了宋代,飲食原料更加豐富,烹飪方法更為講究,故瓊林宴菜品的豐贍較之唐代的“燒尾宴”,必定有過之而無不及。

?南宋 《春宴圖》(局部)故宮博物院藏

?南宋 《春宴圖》(局部)故宮博物院藏

宋人好茶過于好酒,生活又極為悠閑。據《春宴圖》可推知宋時宴飲的格調與氛圍。此圖以秦府十八學士為題材,描繪文人雅聚。中段繪長方宴桌,文人圍坐,桌上擺放盞托、盞、盤;旁側安放備茶小桌,燎爐、湯瓶、茶末罐、茶匙、盞托、茶盞一應俱全,呈現了宋代文人飲茶宴樂的風雅生活。

豪擲千金:是“排場”還是鋪張浪費?

盛大的宴會價格也不菲。曲江宴是唐朝時期新科進士正式放榜后,在曲江亭或杏園曲江岸邊舉行的盛大宴會,亦稱聞喜宴。宋人高承在《事物紀原》記載“醵錢于曲江”,由此推估最初的聞喜宴應是及第學子湊錢喝酒,難免會有貧寒學子承受不了宴會的高額花銷。到了五代后唐時,湊份子吃聞喜宴的現象才發生改變,天成二年,及第學子聚會不再“醵錢”,吃喝開始由官家買單。據《舊五代史唐書》載:“新及第進士有聞喜宴,逐年賜錢四十萬。”宋代繼承了后唐的做法,新科進士聚會也不要學子湊份子,賜錢更多。《宋史·太祖本紀三》載:“(開寶六年三月) 庚申,復試進士于講武殿,賜宋準及下第徐士廉等諸科百二十七人及第。乙亥,賜宋準等宴錢二十萬。”而當時官員的薪俸,以職位最高的宰相和樞密使為例,每月為“三百千”。

宴會花銷之盛難免有奢靡浪費之風。《新唐書·蘇瓌傳》載:“時大臣初拜官,獻食天子,名曰‘燒尾’,瓌獨不進。及侍宴,宗晉卿嘲之,帝默然。瓌自解于帝曰:‘宰相燮和陰陽,代天治物。今粒食踴貴,百姓不足,衛兵至三日不食,臣誠不稱職,不敢燒尾。’”從中可見“燒尾宴”風俗的盛行,亦可知因其太過奢華,加之互相攀比,以致形成了鋪張浪費,令許多如蘇瓌一樣的有識之士深惡痛絕,故像這樣鋪張炫富的“燒尾宴”至玄宗開元中被廢止。

宴會的氛圍也與國家的運勢緊密相關。宋代南渡之初,由于兵荒馬亂,賜宴之禮曾一度停擺。宋會要輯稿記載:“高宗建炎二年九月二十一日,狀元李易等言乞權罷聞喜宴。從之。自后五舉皆免宴”。同在宋代,文天祥與前述宋庠所參加的瓊林宴截然不同。宋庠及第時國運昌盛,眼里的一切固然都非常美好。而文天祥所描述的瓊林宴,因逢末世,雖儀式仍在,卻已不復往昔氣象,縱然朝廷和大臣強打精神,終難掩末世凄涼。

參考文獻

[1]楊麗麗.一位明代翰林官員的工作履歷——《徐顯卿宦跡圖》圖像簡析[J].故宮博物院院刊,2005,(04):42-66+157.DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.2005.04.004.

[2]吳寶章,陳思豐.中國歷史上的科舉四宴[J].財會月刊,2003,(20):65.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2003.20.059.

[3]郭培貴.明代科舉各級考試的規模及其錄取率[J].史學月刊,2006,(12):24-31.

[4]史月梅.宋代瓊林宴考釋[J].美食研究,2018,35(03):19-22.

[5]張福清.論宋代科舉聞喜宴賜簪花書寫及意義[J].江海學刊,2023,(05):247-254+256.

[6]武斌.大唐盛事曲江宴[J].僑園,2022,(09):50-53.

[7]史月梅.唐代燒尾宴考釋[J].邢臺學院學報,2018,33(03):133-134+140.

圖片 | 劉鑫

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號