作者 黃君度 諸君可知,司馬遷如何寫出“通古今之變”的不朽名篇《史記》?據他自己說,年少時遍游大江南北,調查古代遺跡和傳說故事——用今天的話來講就是實地考察,才能有對歷史洞徹的了解。2024年10月,我參加了單位組織的西北考察之行。雖非司馬遷式的周游歷覽,但在短短8天的行程里,乘火車穿過沙漠,坐飛機翻越雪山,漫步于漢代長城下,到訪西安、寶雞、蘭州、敦煌、武威這五個絲綢之路上的重要城市,尋覓偉大的歷史遺跡,在周秦漢唐的漫長時空里看見文明。“西北行記”系列是記錄,也是一次邀請,歡迎諸君攜詩酒書劍,隨我開啟這場穿越古今的壯游!?

前秦建元十八年(公元382年),驍騎將軍呂光率領七萬大軍遠征西域,兵臨龜茲城下。這次戰爭的起因還要從五年前的一次奇特星象說起,當時太史向雄踞北方的前秦皇帝苻堅上書稱:“有星見于外國分野,當有大德智人,入輔中國。”苻堅聽說西域有位名叫鳩摩羅什的高僧,就派遣使者去尋訪,打聽到他居住在龜茲國,無奈龜茲王不肯放人。在鄯善王等人的鼓動下,苻堅決心用武力將這位高僧擄到首都長安來。他的親信大將呂光順利完成了這項任務,不料班師回朝途中,驚聞苻堅已遭謀害,前秦國滅,無家可回。呂光大軍正好路過涼州地界,便趁勢占領了州治姑臧城(今武威市),建立起了史稱后涼的割據政權。從此高僧鳩摩羅什滯留涼州達十余年,在此弘揚佛法,講論經義。呂光特意召集能工巧匠,大興土木,為他修建了一座寺廟,這就是鳩摩羅什寺的來歷。

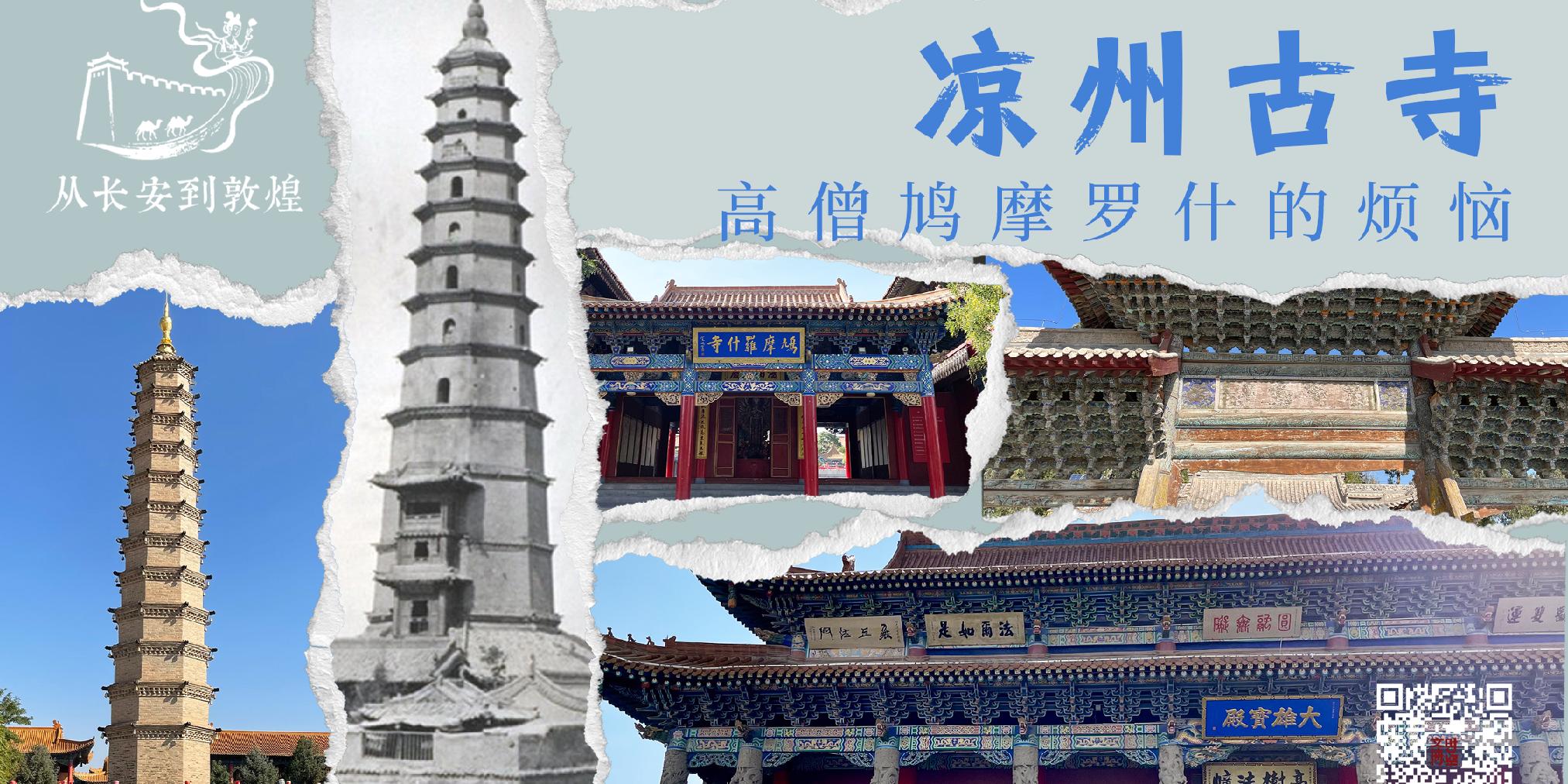

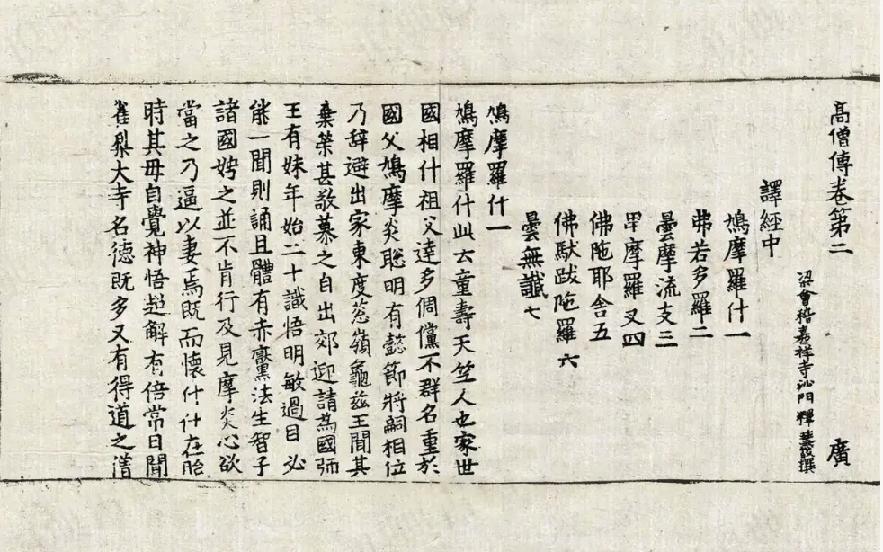

鳩摩羅什寺山門

然而,后涼創建的鳩摩羅什寺卻并非武威歷史最悠久的古寺。始建于東晉太興四年(321年)的海藏寺更是遠居其先。“海藏”之名來自佛教傳說,相傳佛教大乘經典藏在大海的龍宮中,故稱“海藏”。鳩摩羅什所譯的《龍樹菩薩傳》記載,龍樹遍游諸國,歷經艱險想要求取真經。大龍菩薩見他如此誠心,頓生憐憫,便將他接入大海中,打開七寶函任他閱讀,并贈與他諸經一箱。后來龍樹菩薩修成正果,成為著名的大乘佛教論師。

武威的第三座傳奇古寺是大云寺,它由前涼國王張天錫(公元346~406年)捐獻的宮殿改建而來,現在的名字卻與女皇武則天有著千絲萬縷的聯系。參觀完武威市博物館那天下午,我們繞著鳩摩羅什舍利塔虔誠禮拜,在石羊河畔探訪海藏寺,登上大云寺的鐘樓遠眺。不禁遐想,戰爭、地震、火災無數次摧毀這些古寺,究竟是什么力量促使僧侶和信徒們不屈不撓地重建它們?在黑暗的年代里,佛教信仰正如一盞明燈,給涼州僧俗百姓帶去一絲慰藉和希望。

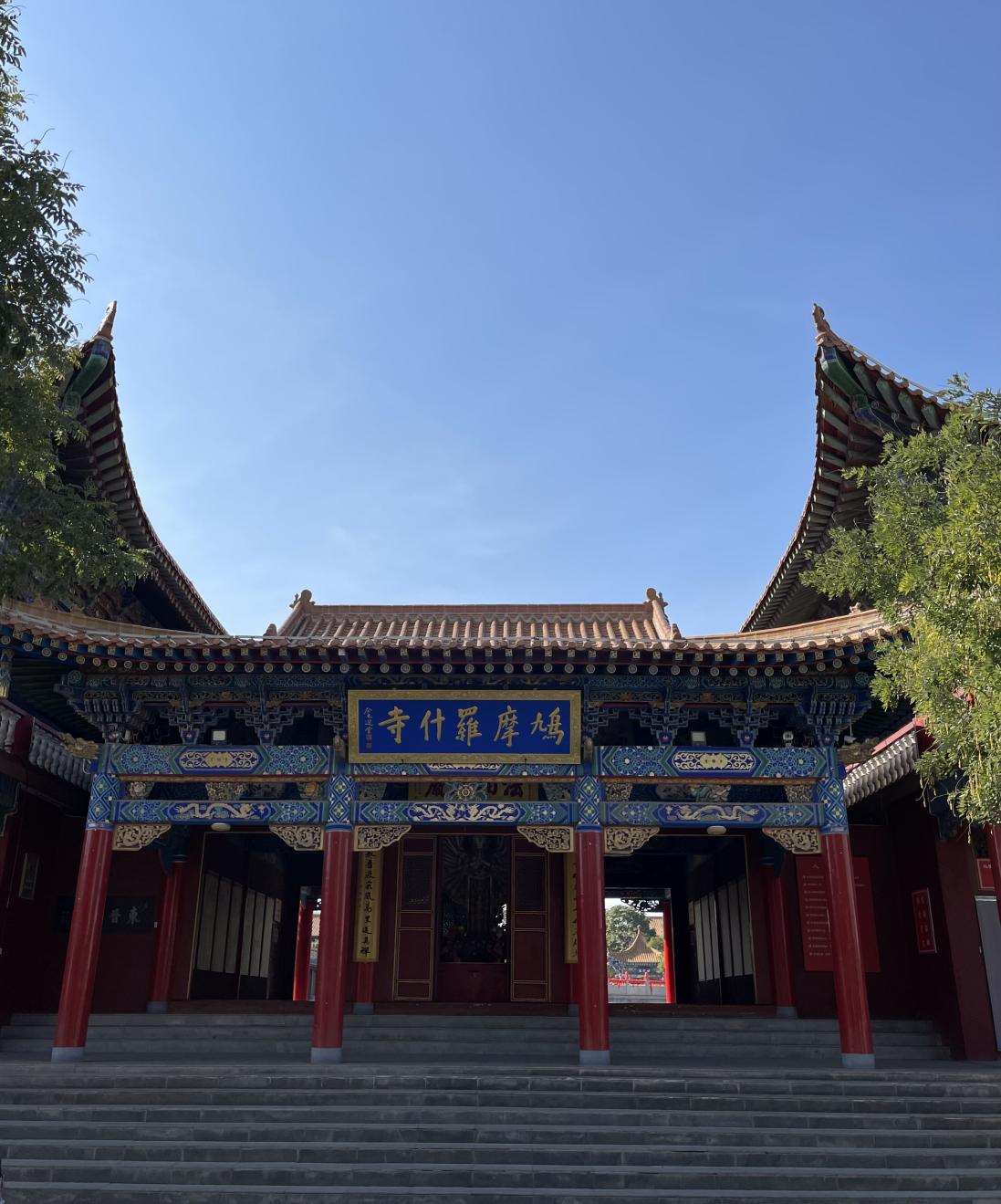

英國記者莫理循(George E. Morrison)于1910年拍攝的涼州古城

鳩摩羅什寺的譯經場

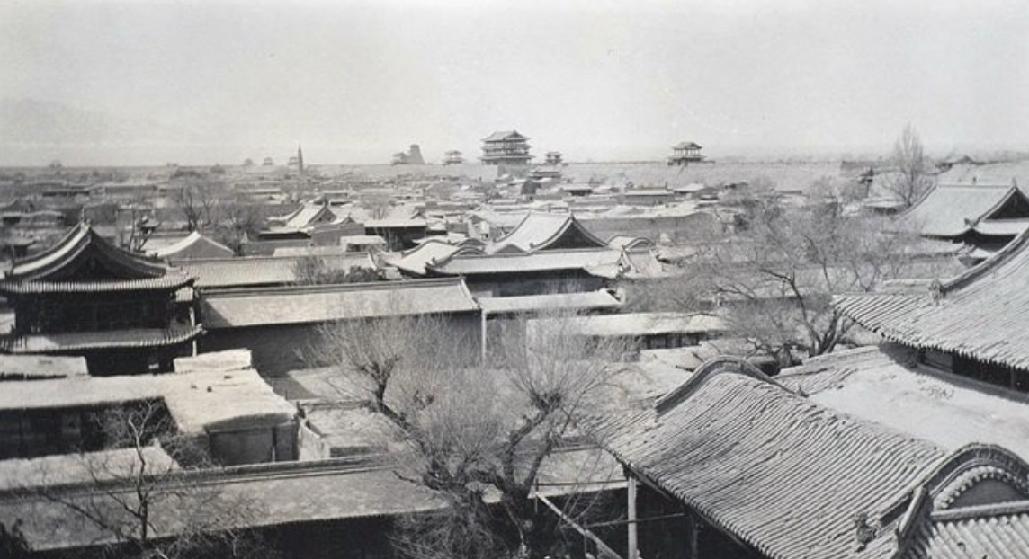

鳩摩羅什寺位于今天武威市中心繁華的北大街上,據說是中國唯一一座以人名命名的寺廟。歷史上這座古寺曾歷經多次修繕,1927年,武威遭遇8級大地震,涼州名勝古跡損毀殆盡,鳩摩羅什寺也僅有一座舍利塔殘存半截。今天的寺院建筑包括大雄寶殿、華嚴三圣殿、觀音殿等,大多是上世紀九十年代以后重建的。

地震前的鳩摩羅什寺(英國記者莫理循攝于1910年)

漫步在武威鳩摩羅什寺的蒼松古柏之間,仰望那座供奉著傳奇“舌舍利”的八角十二層石塔,仿佛能聽見絲綢之路上梵漢文明交融的千年回響。鳩摩羅什(344—413年)的生平,正是以涼州為熔爐淬煉出的文明史詩。

今天的鳩摩羅什舍利塔

他生于龜茲(今新疆庫車),父親是天竺婆羅門貴族鳩摩羅炎,母親耆婆是龜茲王妹,七歲出家便展露天資,九歲赴罽賓(克什米爾)研習小乘經典,日誦三萬言,辯才驚四座。當他二十歲返回龜茲時,已是名震西域的高僧,講經說法時,西域諸王甚至匍匐在地,請他踏背登壇,其聲望早已跨越戈壁,傳到了中原長安。?

命運的轉折在公元383年降臨——前秦苻堅為迎請他,遣大將呂光率七萬鐵騎西征龜茲。呂光攻破龜茲后如獲至寶,立即將羅什作為重要戰利品押解東歸。然而行至涼州,傳來驚天霹靂:苻堅在淝水之戰慘敗,前秦迅速崩塌。呂光審時度勢,就地割據,在涼州建立了后涼政權。于是,原本應是匆匆過路的涼州,竟意外地成為了囚禁這位佛學泰斗十七年(385~401年)的牢籠。這段看似困頓的歲月,實則深刻塑造了羅什的佛學偉業。

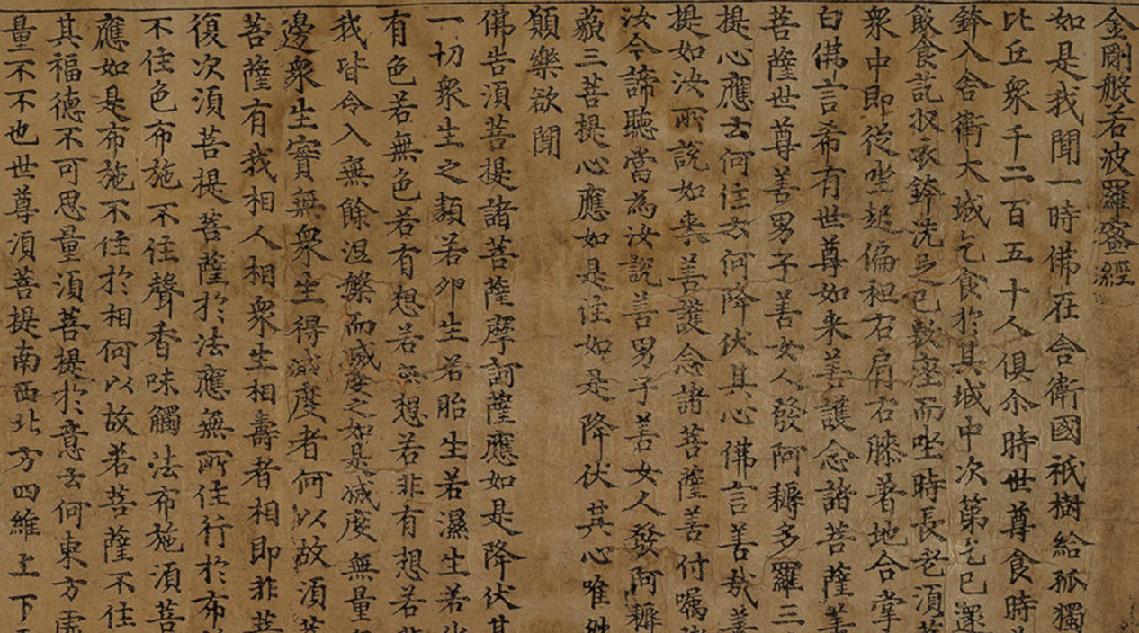

高麗大藏經《高僧傳》中記載的鳩摩羅什生平

呂光粗鄙無文,不信佛教,視羅什僅為炫耀的俘虜和預卜吉兇的工具。他不僅惡意灌醉羅什,強逼其迎娶龜茲王女,破其戒行,還屢次用劣馬、烈酒加以戲弄和折辱。面對強加的屈辱,羅什展現出超乎常人的隱忍與定力。他將苦難視為修行,在孤寂中潛心精研漢語,博覽儒道典籍,深入體察涼州作為“五涼文化”中心的人文底蘊。涼州佛學積淀深厚,名儒云集,羅什在此校勘竺法護等舊譯經典,批判其“多有乖謬,不與胡本相應”,并醞釀出劃時代的翻譯三原則:“胡音失者正之以天竺,秦名謬者定之以字義,不可變者即而書之”。他雖遭軟禁,仍弘法不輟,融合儒家“孝道”與佛門戒理作五言詩勸世:“孝順父母、師僧、三寶,孝為至道之法”。?

十七載困頓,終成東渡之舟。公元401年,后秦姚興滅后涼,迎58歲的羅什入長安。此時的羅什已非單純西域高僧,涼州的淬煉使他精通梵漢雙語、深諳中原文化。姚興為他修建逍遙園譯場,遣八百僧眾襄助。十二年間,羅什以涼州積淀的翻譯理念為基,譯出《妙法蓮華經》《金剛經》等74部384卷佛典。他摒棄直譯的桎梏,首創“意譯為主”風格,將玄奧義理化為“一切有為法,如夢幻泡影”的詩境;譯《維摩詰經》如戲劇對白,《法華經》譬喻如民間故事;更創“煩惱”“世界”“未來”等詞匯,融入漢語血脈。梁啟超譽之為“譯界第一流宗匠”,其譯本至今仍是漢傳佛教的誦讀范本。

唐咸通九年刻本《金剛般若波羅蜜經》(現藏英國國家圖書館)

公元413年,一代宗師鳩摩羅什在長安圓寂。臨終之際,他留下一個震撼人心的誓言:“若我所傳譯的經典無謬,契合佛理,愿焚身后,唯舌根不爛!”當荼毗(火化)之時,奇跡顯現:身體盡化,唯獨舌頭完好如初,成為他譯經準確精嚴的證物。遵循羅什的遺愿,北涼王沮渠蒙遜將這顆象征智慧與誓言的舌舍利迎回他駐居十七年的涼州,鄭重建起一座寶塔供養。這座塔,歷經千余年的風雨地震、朝代更迭與戰火洗禮,雖屢毀屢建,卻始終屹立。塔鈴隨風輕響,仿佛仍在低吟著那位來自遙遠西域的智者,如何在與涼州漫長而不平凡的相守中,完成了個人精神的淬煉與升華,并最終將天竺梵音,熔鑄成普照華夏乃至整個東亞文化圈的璀璨佛光。

鳩摩羅什寺的命運如同他本人一樣屢經起伏。經歷了1927年那場對涼州來說幾乎是毀天滅地的8級大地震后,1934年在原址重建了鳩摩羅什舍利塔,1998年再次啟動鳩摩羅什寺修復工程。如今,英國人莫理循鏡頭下灰蒙蒙的土坯建筑化身為了一組雄偉莊嚴的仿明建筑,上覆黃琉璃瓦,朱漆門柱,雕梁畫棟。重檐歇山頂的大雄寶殿內供奉著六米高的釋迦牟尼鎏金銅佛,殿前懸掛著“圓融無礙”“法爾如是”“高樹法幢”等匾額,彰顯著現代信徒們對這位得道高僧的崇敬之心。鳩摩羅什法師紀念堂內,一幅幅連環畫呈現了鳩摩羅什的生平故事,仿佛他從未離開過涼州這座城市。在法物流通處,我請了三支香,來到舍利塔前,按照禮佛習俗分別朝東、西、南、北四個方向揖拜,祈禱這位已超脫塵世煩惱的高僧能繼續護佑這方土地的平安。

鳩摩羅什寺大雄寶殿?

海藏寺、姑臧城與西涼府

如同其名字所暗示的那樣,海藏寺坐落在今天的海藏濕地公園內,要找到它并不容易。我們進了公園大門,穿過種滿白蠟樹的步行道,登上一座土丘,又走下玫瑰花叢,仍然沒有尋見海藏寺的蹤影。這時耳邊忽然傳來潺潺的水聲,循聲走去,竟然登上一座水邊的回廊,眼前一泓湖水碧波蕩漾,岸邊柳枝婀娜,臺榭點綴其間,不禁讓我回憶起在北京逛過的大小公園,頗有古都韻味。誰能想到,我們正身處被沙漠包圍的河西腹地呢?

海藏濕地公園

在打車來海藏寺的路上,我驚詫于路邊正在作業的市政灑水車。出租車師傅向我們解釋說,武威并不是一個缺水的城市,祁連山脈融化的雪水給她提供了充足的水源。作為河西走廊水系的第三大河,武威的母親河石羊河發源于祁連山東段的大雪山,滋養了大片的綠洲土地,這里能夠產生輝煌燦爛的涼州文化便不足為奇了。海藏寺腳下的土地,就埋藏著一座失落的古城址——姑臧城。

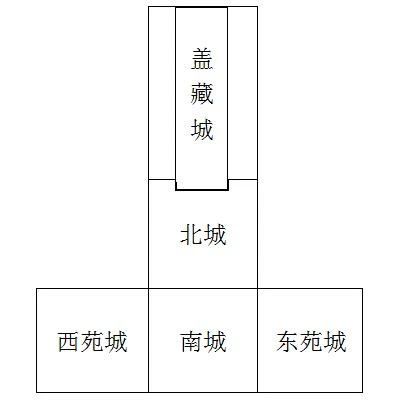

姑臧最初是匈奴休屠王地,在漢武帝以后成為武威郡治所。魏晉南北朝時期,它先后充當了前涼、后涼、南涼、北涼、大涼等割據政權的都城,其建筑規制十分奇特,由五座小城組成“凸”字形城市群。西晉末年,稱霸河西的安西將軍張軌對姑臧城進行了擴建,并“大繕宮殿觀閣,采綺妝飾”。后來中原陷入戰亂,其子張茂建立起前涼張氏政權,繼續經營作為首都的姑臧城,建有二十二門,街衢相通,規模宏偉,氣象萬千;城內宮閣樓臺星羅棋布,設計精巧,富麗堂皇。重要宮殿有謙光殿、宜陽青殿、朱陽赤殿、政刑白殿、玄武黑殿等,其中的謙光殿更是“畫以五色,飾以金玉,窮盡珍巧”。前涼姑臧城首創“宮北市南”的都城格局,這個理念影響了北魏對洛陽城的營建,延及后世,進而啟發了隋唐長安城的布局。

前涼擴建后的姑臧城布局圖(摘自賈小軍《前涼姑臧城新探》)

唐玄宗天寶十三年(公元754年),詩人岑參在由長安赴北庭,途經武威時寫下一首《涼州館中與諸判官夜集》,詩云:“彎彎月出掛城頭,城頭月出照涼州。涼州七里十萬家,胡人半解彈琵琶。”說明直到隋唐時期涼州仍是一座繁華都會。唐朝后期,河西地區淪入吐蕃之手,此后又屢經戰亂,曾經交通要道的姑臧城逐漸衰落,終于銷聲匿跡。前涼營建的姑臧城具體位置在哪里?學者們通過海藏寺內的一座古夯土臺確定了它的坐標。據說,第一代涼王張茂“筑靈鈞臺,周輪八十余堵,基高九仞”。上世紀八十年代,海藏寺無量殿的土臺下挖出一塊清光緒三十四年(1908年)的《晉筑靈鈞臺》碑碣,上書“東晉明帝太寧中涼王張茂之古臺”,證明這座土臺正是前涼所筑靈鈞臺,以此為參照系,姑臧古城的位置也得以確定。

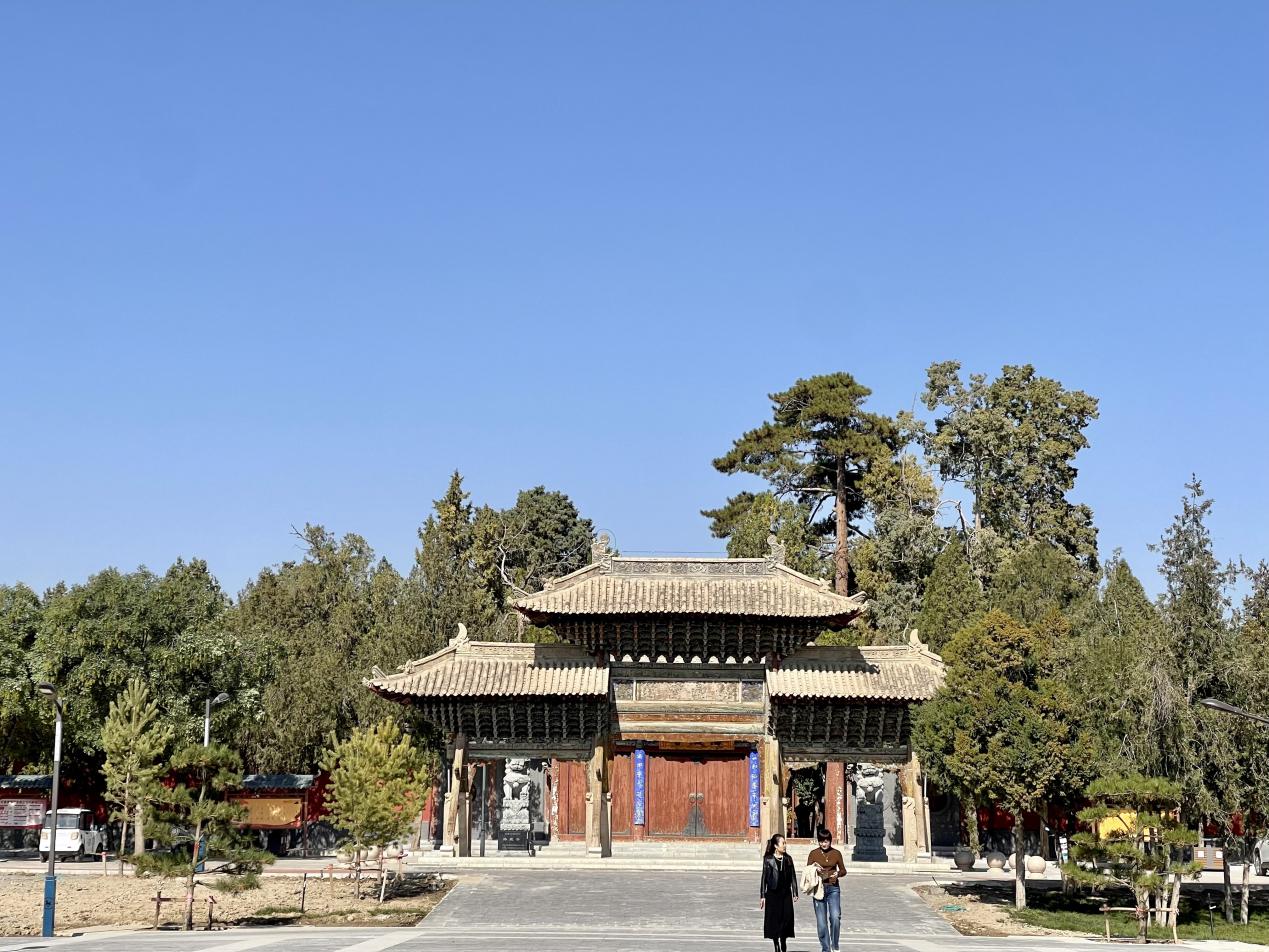

遠眺海藏寺

穿過一座石雕欄桿的古橋,海藏寺的身影終于出現在視野中。位于山門外,一座木構牌樓掩映在松柏之間,古樸莊嚴。牌樓形制為四柱三間三樓廡殿式,灰瓦歇山頂,屋脊兩端施以吻獸,檐下斗栱出跳十一踩,檐下彩繪走馬板懸掛“海藏禪林”牌匾,為康熙年間名將孫思克所書,可惜朝南面的牌匾由于風吹日曬字跡已經剝落,只有兩端藍底龍紋彩繪彰顯著它不凡的氣度。當地傳說每當夏秋之際旭日初升,晨光熹微,便能看到牌樓下一縷青煙裊裊升起,為武威貢獻了名為“日出寒煙”的勝景。山門前一對灰色的石獅微微俯首,目光相交,似乎是正在打量來訪的客人,十分生動活潑。

海藏寺牌樓

剛過正午,秋陽依舊嬌艷,但一踏入古寺山門,便真正進入了涼爽的凈土。山門內蒼松翠柏的綠蔭更濃,幾乎遮蔽了天空,僅漏下星星點點跳躍的光斑,將青石板鋪就的路徑映照得斑駁陸離。方才門外尚存的秋燥氣息,瞬息間被沉靜的檀木香、古舊的木梁氣息所取代,連空氣也仿佛濾去了一切喧囂,變得凝重而清涼。

循著古徑前行,不多時便見巍峨的大雄寶殿矗立在眼前。青灰色的殿頂莊嚴肅穆,沉穩地壓住了整個院落的格局。雖未施重彩濃墨,但那堅實厚重的斗拱層層疊起,粗壯堅實的朱紅立柱深深扎在鼓形柱礎之上,無聲地訴說著歷經風雨的滄桑。邁過高高的門檻,光線驟然變暗,殿內彌漫著一種沉淀了數百年的神秘靜謐——是香火的煙氣氤氳不散,是唱經念佛的余音回蕩。巨大的三世佛像高踞蓮臺,金漆雖已有歲月的斑駁剝落,更顯古樸莊嚴。肅立于像前,不覺屏息斂容,我深施一禮,一種寧靜便彌漫到心底最深處。

步出大雄寶殿,廊下安置的香爐中正有青煙裊裊升騰。山門旁邊置有小案,看門的居士正在免費發放香燭。恭敬地請了三支細香,雙手持香舉至眉間,心中默誦祈愿——愿家人平安順遂,愿世事少些紛擾,更愿自己在這浮世喧囂中能多懷幾分如此刻般的靜氣。三拜之后,將香枝小心翼翼地插入積滿香灰的爐鼎中。青煙升騰的姿態,忽地令我想起山門外“日出寒煙”的傳說:正午時分雖無清晨的薄霧,但這虔誠點燃的香火青煙,不也正是凡塵之心與那古老勝景隔著時空的回響么?

海藏寺山門

秋陽透過高大的柏樹,篩落下溫煦的光芒,照亮了空氣中飛舞的微塵。寺院的清幽與方才進殿時的莊嚴交織在心頭。在無量殿佛前那瞬間的敬畏,香爐前那片刻的祈愿與放空,此刻皆融入緩慢沉淀的時光,我一步步向著寺院更深處踱去,內心也隨之寂靜開闊起來。

上午在武威市博物館參觀西夏文物時,曾見到一件西夏西涼府署大堂的微縮模型,據展板文字介紹,這座全國唯一幸存的西夏官署建筑就在海藏寺外。在寺內禮拜結束后,我便來到寺前左右尋找,卻始終沒有發現除牌樓以外的其他古建筑的蹤影。這時江流夜指著不遠處的一座很像茶館的建筑提醒我,會不會就是它?這座建筑臨水而建,周圍環以白色石雕欄桿,門前一棵大柳樹風姿綽約,在這塞上古城里營造出一片江南意境。仔細對比了網上的照片后,我們才敢確定這就是西夏西涼府署大堂,但經過了現代人的改造,全部裝上了玻璃窗,從外觀看很難認出它是一座古建筑。大門緊閉著,玻璃窗也因反光很難看清里面的情形,我們只能從有關研究著作中得知它的內部結構。

西夏西涼府署大堂

歷史上西夏占據涼州后,在這里設立西涼府,其地位僅次于首都中興府。西涼府署便是這座重要城市的政治中心。西涼府署后來沿用為涼莊道(清朝設立的行政轄區,領有涼州府、鎮番、永昌、莊浪等衛)署,故被誤認為是清代建筑,一直未引起重視,經過黎大祥等學者的考證,發現涼莊道署大堂采用遼金建筑常見的減柱法,內外檐柱之間都用闌額,大堂平梁上安置的駝峰更符合唐代建筑風格,再結合當地走訪的信息,可以確定這座建筑就是西夏的西涼府署。

在海藏寺附近,既埋藏著前涼故都姑臧城址,又有“大夏輔郡”西涼府的官署建筑遺存,不禁讓人感慨系之。腳下這片小小的土地,竟以層層疊壓的歷史斷層,濃縮了河西走廊1700年的興衰榮辱——從東晉張茂筑臺鎮守的前涼王氣,到西夏木構間凝固的輔郡威儀,再到清人闌額下未識的王朝遺韻,都在這松柏掩映的方寸之地,靜默成時光的碑碣,而海藏寺的晨鐘暮鼓,恰似一卷綿延的史冊正緩緩展開。

大云寺晚鐘

天授元年(公元690年),武則天自稱“圣神皇帝”,改國號為周,為鞏固帝位,她命人偽造了一部預言女主臨朝的《大云經》,敕令天下諸州興建大云寺。數千里外的武威,一座已有數百年歷史的古剎宏藏寺應詔更名。此寺亦始建于前涼,末代君主張天錫于東晉升平年間(公元357~361年)建寺,初名宏藏寺。彼時涼州已是絲路譯經重鎮,西域高僧與中原沙門在此共譯佛典,“涼土譯經”的梵唄曾響徹殿宇。西夏時期,大云寺更是升格為皇家寺院,見證了黨項王朝的興衰,留下國寶文物《重修護國寺感應塔碑》。

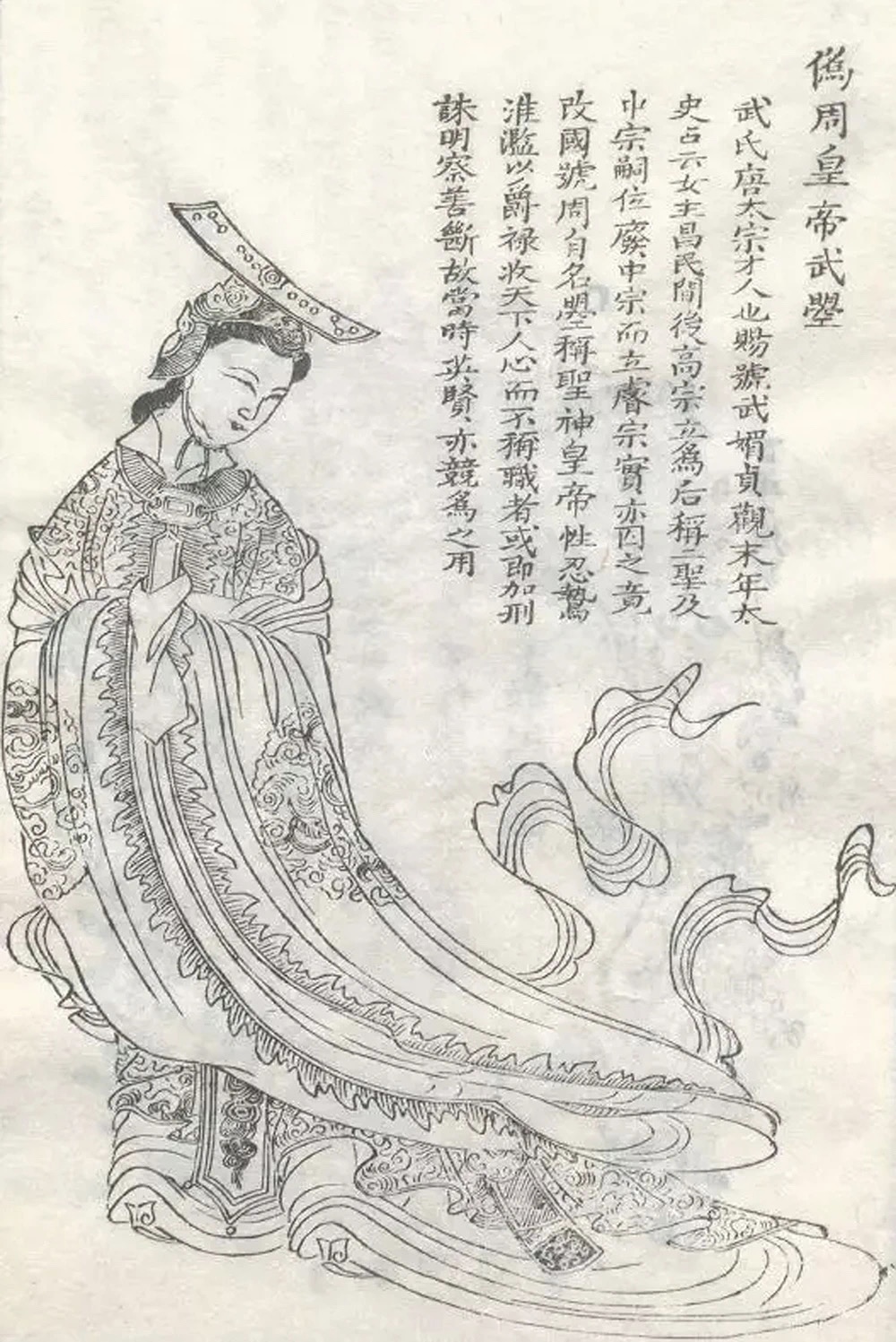

清代古籍《無雙譜》中的武則天畫像

作為遠在西北的古寺,大云寺曾經在中夏與東瀛之間成就了一段難分難解的緣分。明洪武年間(公元1368~1398年),日本凈土宗僧人志滿懷揣師命遠渡重洋,踏著元末戰火的余燼來到涼州。當目睹張天錫始創的千年寶剎僅余斷壁殘垣時,這位異國僧侶毅然駐錫荒墟,發愿重現佛光。明代《增修大云寺碑記》鐫刻著他的壯舉:“元末兵燹以后,重為鼎新,爰復古跡,自皇明洪武十六年始,其募主則日本沙門志滿也。”雖然志滿的生平在史料中只留下這短短的一句話,但他的名字卻隨著大云寺的復興被后世銘記。

時光倏忽流轉至1982年,中國代表團訪問日本,奈良唐招提寺長老森本孝順向當時的總理趙紫陽詢問志滿修復大云寺的事跡,代表團回國后,將《清代涼州府志備考》中收錄的《增修大云寺碑記》一文影印寄至日本,續寫了這段中日友好交流的佳話。

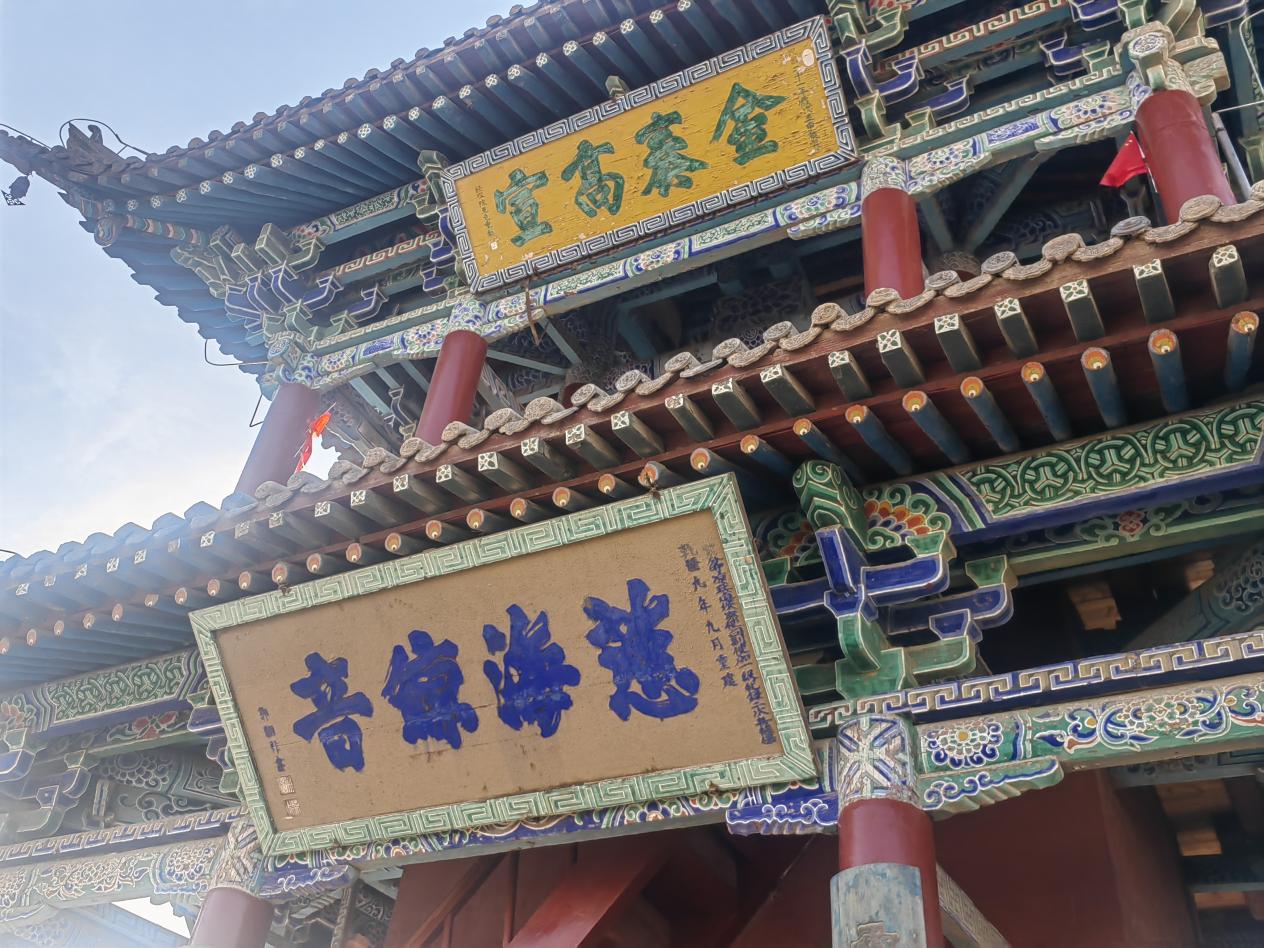

大云寺鐘樓(圖源:甘肅省文物局)?

清乾隆年間的《重修大云寺鐘樓碑記》記載:“涼鎮八景,大云曉鐘其一也。相傳創自前涼王張氏,史乘失載,實據莫考……但歷唐宋元明,幾經年歲,或興或廢,難以枚舉,其間補臺建閣者代有偉人。”碑文所稱“大云曉鐘”應是指大云寺鐘樓上懸掛的唐代銅鐘。1927年的那場8級大地震幾乎再度將寺院夷為平地,災難過后,人們驚奇地發現那座清代鐘樓仍巋然獨存,唐代古鐘也安然無恙。現存鐘樓修建于夯土磚包臺基上,為重檐歇山頂磚木結構,外檐下飾五踩重翹斗栱,正脊兩端施灰陶脊獸,四個檐角都懸掛著風鐸。

大云寺鐘樓上的匾額

拾級而上,指尖輕撫斑駁的磚石,暮色中的鐘樓重檐如玄鳥展翼。廊檐下高懸的八方匾額承載著不同時代的人們對佛教文化的體悟:清人曾國偀所題“大棒喝”源自禪宗語錄,本指祖師接化弟子時或用棒打、或大喝一聲,在瞬間啟悟對方,當古代僧人敲響這口銅鐘時,殷訇若雷的鐘聲必能振聾發聵,讓人頓悟禪機。清代著名書法家郭朝祚書寫的“慈海鯨音”,恰好與另一塊“聲震蒲牢”匾額相呼應。宋代古籍《物類感志》記載:“海岸有獸曰蒲牢,而性畏鯨魚,食于海畔,鯨或躍,蒲牢則鳴聲如鐘。今人多狀蒲牢獸形施于鐘上。斵撞為鯨而擊之。鯨本無聲,因鯨躍而蒲牢鳴,故曰鯨音。”民國時武威名賢陳克堯題寫的“金奏高宣”匾金底綠字,富麗堂皇,高懸于鐘樓二層屋檐下,讓人聯想到那句“居高聲自遠,非是藉秋風”。憑欄眺望,正南面就是武威文廟的所在。大云寺鐘樓上一塊塊彩飾漆書的牌匾,可與文廟的匾額遙相呼應,佛教與儒家思想在這里相互熏染,共同譜寫五涼文化金聲玉振的樂章。

大云寺唐代銅鐘

走入鐘樓內,那尊高達2.4米的銅鐘以驚人的氣勢高懸于梁架上。歷經一千多年的歲月洗禮,鐘身并無斑駁銹跡,只有上部覆蓋著塵埃,不知是否是來自唐朝的風沙沉淀?三層帶狀紋飾和通貫上下的忍冬紋分隔出不同圖案:第一層為首戴花冠、身繞帔帛的飛天,腳下還有幾朵祥云飄浮;第二層為天王及鬼族,天王披掛盔甲,腳踩夜叉,身旁立兩小鬼,凌厲威嚴;第三層飾龍、天王,那只矯健遒勁的游龍仿佛從天而降,兩爪張揚,龍尾反折向前,與陜西歷史博物館的那件唐代鎏金鐵芯銅龍頗有幾分神似。

唐代鎏金鐵芯銅龍(陜西歷史博物館藏)

夕陽穿透重檐斗栱,照亮了鐘身幽邃的銅色。四柱上懸掛了兩幅朱漆剝落的楹聯:“若銅若鐵若金若石,警世警迷警夢警心。”這是形容鐘聲的洪亮音色,據說當年寺僧撞鐘,“則遠聞數千里,發人深省”。現在銅鐘已經是甘肅省級文物保護單位,為了保護文物,自然無法再聽到那警醒世人迷夢的鐘聲,唯有檐角叮鈴作響的風鐸,引人無限遐想。另一聯是:“千余年佛土莊嚴大云寺,八百杵人心覺悟海潮音。”音之大者,莫如海潮,常喻指佛菩薩優美之音聲。《大佛頂首楞嚴經》說:“佛興慈悲,哀愍阿難及諸大眾,發海潮音,遍告同會。”海潮音便是佛法在人海思潮中傳達的救世覺音,蘊含著佛教普度眾生的無限悲憫。

沉思之際,與大云寺隔墻為鄰的和平街小學忽然響起下課鈴聲,一群活潑的孩子們沖向操場,開始嬉鬧游戲。孩童的笑聲漫過紅墻,幾個穿校服的男孩追逐著滾到樹下的皮球,稚嫩嗓音與風鐸叮咚聲交織在一起——當年僧人敲響的“海潮音”是為喚醒塵世迷夢,而此刻墻外的生命喧騰,本身已是另一種覺醒。

走下鐘樓,千年古寺已化為陳跡,上世紀八十年代,當地政府將建于明代正德元年的火廟大殿和山西會館的清代建筑春秋閣及兩廊搬遷至鐘樓后的空地,恢復了這座古寺的規模。古代民間信仰與商幫文化融入佛教建筑之中,創造出一種獨特的文明魅力。

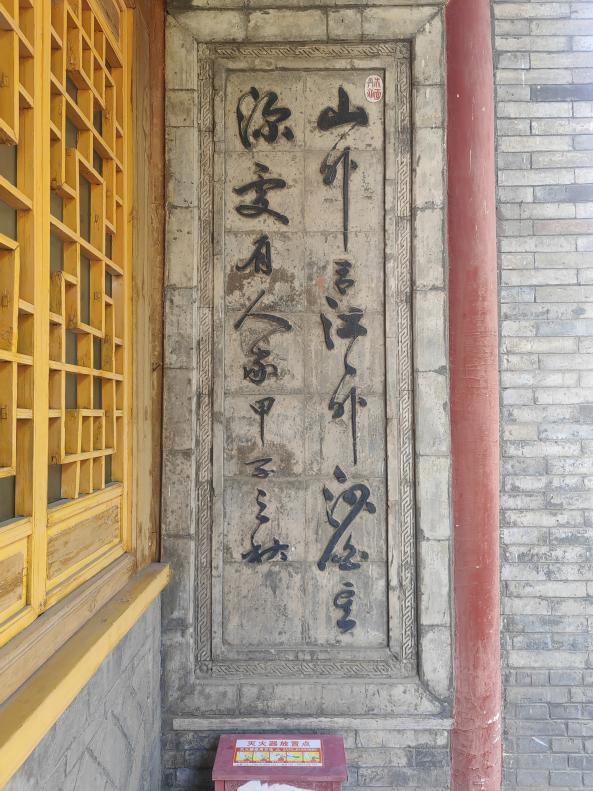

駐足回廊下,兩塊來自山西會館的磚雕尤為醒目。原本是某位古人揮毫寫下的書法,此刻卻化身為了禪宗詩偈。右壁刻著:“山外青山沙外沙,白云深處有人家。”左壁續道:“此中不是仙源近,那得飛來數片花。”靈山大會上,眾人請佛祖說法,他只拈起一朵鮮花,神態安詳,沉默不語。大家皆不懂他的意思,面面相覷,唯有摩訶迦葉尊者破顏輕輕一笑。佛祖當即宣布:“吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉。”這便是禪宗以心傳心的“拈花微笑”公案。當年晉商在涼州經營駝隊時,這兩聯或許只是寄托思鄉之情的閑筆,此刻在香煙繚繞中,卻意外點破了禪宗公案的精髓——所謂“拈花微笑”,不正是教人于尋常處見真意?恰有數片金黃的銀杏葉隨風旋落,跌在青磚地面的凹痕里。我拾起一枚,用書頁夾好,向鐘樓揮了揮手,無需言語,古鐘定能心領神會。

大云寺清代磚雕(右壁)

大云寺清代磚雕(左壁)

鳩摩羅什誦經的梵唄,海藏寺的古柏寒煙,大云寺古鐘的海潮音,匯聚成佛教文化的汩汩泉水,給武威百姓帶來沙幕風塵中的一絲清涼。我們的旅程穿過河西走廊,從更大的地理空間來看,武威又如同一條涓涓溪流,匯入滔滔不絕的文明長河之中。若要給這條長河找一個貼切的對應,那就非中華民族的母親河黃河莫屬。在本次考察的最后階段,我們將回到黃河上的城市——蘭州,去尋訪五千年文明的源頭與流向。

圖片 | 黃君度、江流夜

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號