作者 黃君度 諸君可知,司馬遷如何寫出“通古今之變”的不朽名篇《史記》?據他自己說,年少時遍游大江南北,調查古代遺跡和傳說故事——用今天的話來講就是實地考察,才能有對歷史洞徹的了解。2024年10月,我參加了單位組織的西北考察之行。雖非司馬遷式的周游歷覽,但在短短8天的行程里,乘火車穿過沙漠,坐飛機翻越雪山,漫步于漢代長城下,到訪西安、寶雞、蘭州、敦煌、武威這五個絲綢之路上的重要城市,尋覓偉大的歷史遺跡,在周秦漢唐的漫長時空里看見文明。“西北行記”系列是記錄,也是一次邀請,歡迎諸君攜詩酒書劍,隨我開啟這場穿越古今的壯游!

1900年5月26日,定居莫高窟的道士王圓箓正在監督工人清理洞前的積沙,雇來幫忙抄寫經文的老楊急匆匆趕來叫他。老楊平時在南區洞窟北端“三層樓”下層第16窟工作,他有個無聊的習慣,就是將點煙的芨芨草隨手插入墻壁裂縫中。這天他順手將一根芨芨草插進甬道的墻縫,結果卻發現這裂縫似乎深不見底。好奇的老楊敲了敲墻壁,只聽到咚咚的響聲,看來里面是空的!他趕緊叫來王道士,一起擊破第16窟甬道壁,在清除了封塞泥塊后,他們發現了一間高約240厘米、寬約 270 厘米的復室,里面整齊地堆放著無數的布包,每一包裹打開都是許多古代經卷和文書,還有絹幡佛畫和宗教法器等寶物。這就是舉世聞名的敦煌藏經洞,編號為第17窟。

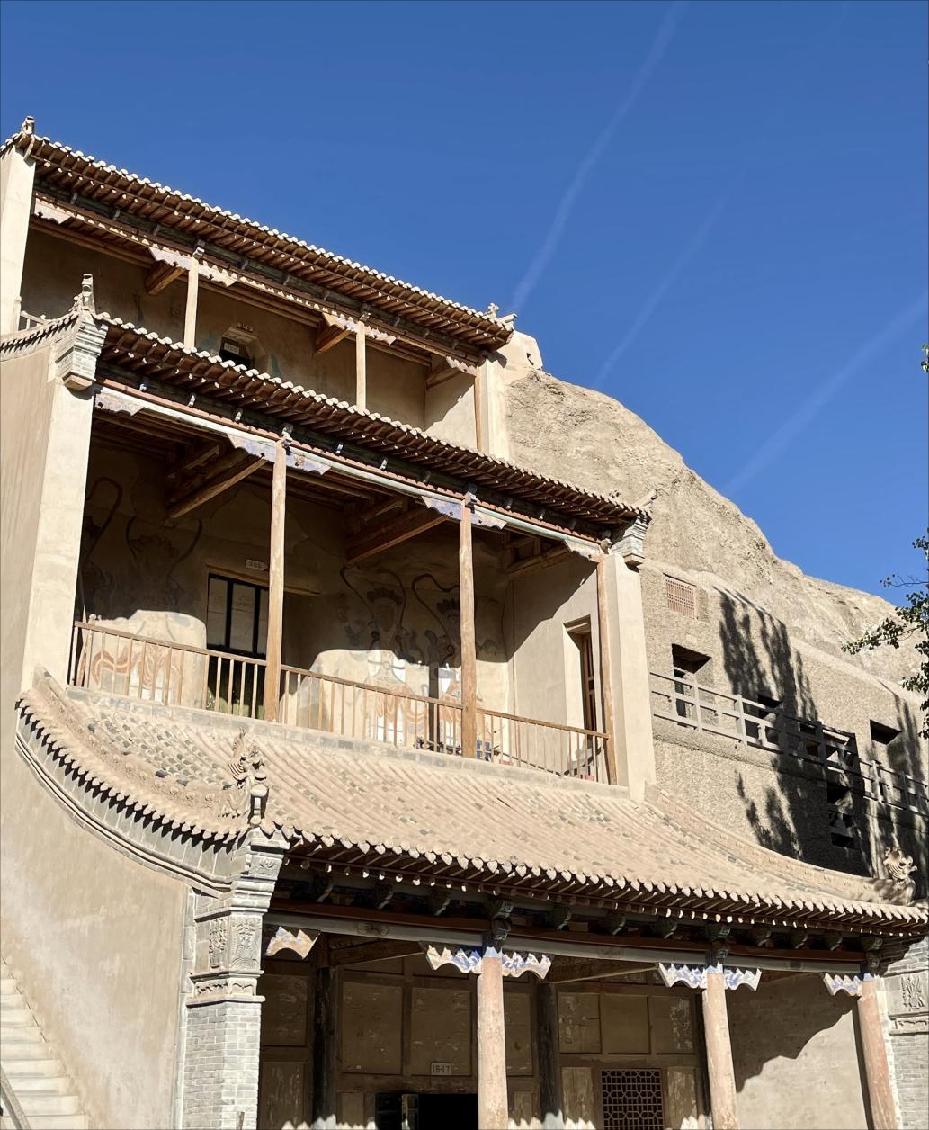

?藏經洞所在的“三層樓”

?藏經洞所在的“三層樓”

王道士將發現藏經洞的消息報告敦煌知縣,可惜當時無人重視這些文物的價值,腐敗無能的清政府也沒有給予這批珍貴文物應有的保護。1907年,英國探險家斯坦因循著消息來到莫高窟,他自稱崇奉玄奘的壯舉,穿越崇山峻嶺、茫茫大漠前來求取真經,從王道士手中騙走了九千多卷寫本和五百多幅佛畫,從此開啟了敦煌寶藏的浩劫史。1908年,法國探險家伯希和以一個重約五十兩的銀元寶買一捆寫本的價錢,購買了文書六千余卷、一百多幅古畫;1912年,日本大谷探險隊購得寫經四百余卷;1924年,美國冒險家華爾納到莫高窟盜剝了大面積的壁畫,并掠走彩塑……

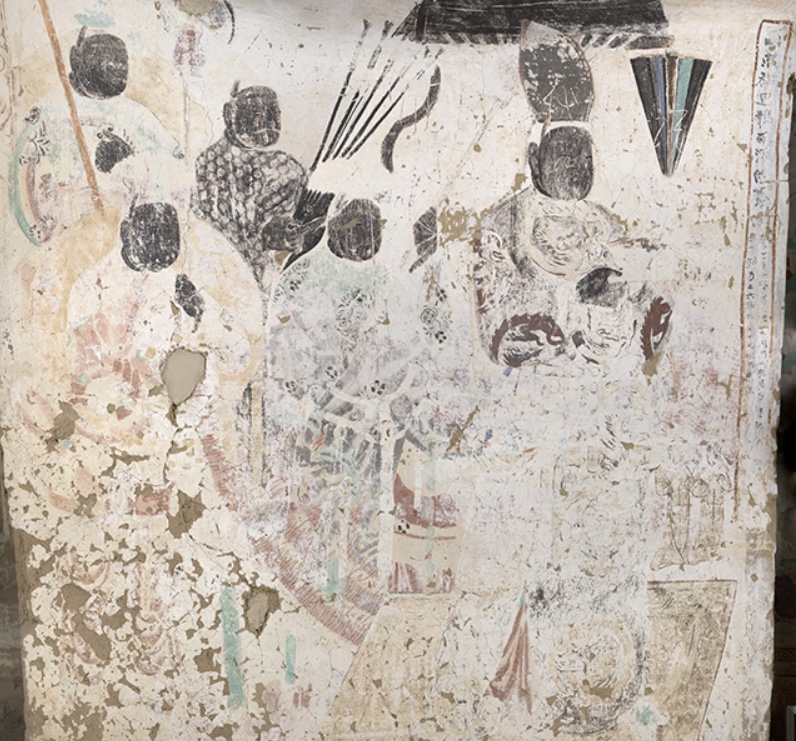

王道士拿給斯坦因看的部分文書(摘自斯坦因《發現藏經洞》)

王道士拿給斯坦因看的部分文書(摘自斯坦因《發現藏經洞》)

藏經洞文書的流失令一代代中華兒女痛心不已,也讓敦煌的名字伴隨“敦煌學”的興起傳遍世界。在上初中時,我第一次讀到余秋雨先生的《道士塔》,那種字里行間的沉痛與悲哀縈繞心頭,久久難以釋懷。所幸1949年后,以常書鴻先生為首的敦煌文物研究所(后更名敦煌研究院)的專家們及時采取保護、修復措施,使得敦煌西千佛洞、莫高窟的珍貴壁畫和彩塑得以留存至今,作為全人類共同珍視的文化遺產吸引無數游人參拜。

遠眺莫高窟

遠眺莫高窟

為什么是敦煌?那些古代的僧侶、商人、貴族、平民為何會選擇在這里營建承載信仰的佛窟?這些古老的壁畫又有什么獨特魅力?我們的故事,要從蘭州飛往敦煌的航班說起。

祁連雪,臥佛山

當機翼劃破云層攀升至巡航高度,舷窗外驟然展開一幅令人屏息的畫卷。祁連山脈如銀鱗巨龍盤踞于天地之間,積雪覆蓋的峰脊在正午陽光下折射出冷冽寒光,山體肌理間流淌著億萬年的時光刻痕。云絮漸漸為山巒披上薄紗,積雪與灰褐色巖壁在光影中忽明忽暗,恍若巨龍正在云海中緩緩游動。

俯瞰祁連雪山

俯瞰祁連雪山

暮色初臨時分,天地驟然換了調色盤——橙紅落日懸垂于雪山之巔,熔金般的光瀑將云層淬煉成琥珀,與銀白峰巒碰撞出冰與火的絕唱。機翼下的山脊線在在余暉里愈發清晰,那些被風蝕雕刻的褶皺猶如凝固的浪濤,而晚霞正以肉眼可見的速度將冷灰巖壁染成暖銅色。

?祁連山日落

?祁連山日落

當最后一縷金芒沉入地平線,祁連山化作深淺不一的靛藍剪影,如同天地合奏的終章音符,將剎那輝煌凝固成永恒記憶。舷窗上的朦朧暮色悄然漫開,恰似這壯美山河在旅人心頭烙下的無言震撼。回想起沿途所見的河西走廊、所聞的歷史故事,我打開筆記本寫下一首《祁連山歌》:

邐迤候亭絕塞煙,紛紛白雪似天田。

大將羽旌橫蒲類,胡越佽飛下酒泉。

隴頭軍壘傳刁斗,郊祀圜丘奏管弦。

東帝舉觴思萬壽,道途悠遠間山川。

西王母兮滅蹤影,仰羨昆侖之列仙。

我欲乘鸞鳥,翩然上祁連。

次日清晨,我以仰觀的角度再次欣賞了祁連山的美麗雪景。祁連山麓,一條蜿蜒的河流折向東北,朝著我們所站立的高地流淌而來。這是敦煌的母親河——黨河,祁連山的冰川融水使它在戈壁中穿行不絕,造就了敦煌綠洲的奇跡。在之后的旅程里,這座綿延數千公里的山脈從未遠離我們的視野,以一種圣潔的姿態不斷提醒著我們,是它哺育了沙漠上的一座座綠洲城市。如果沒有祁連山的雪水,恐怕就不會有河西走廊這一段的絲綢之路,東來傳法的西域高僧、西去取經的中原信徒,恐怕就只能取道別處了。

祁連山余脈在黨河口形成了一片起伏的山嶺,上世紀七十年代,人們依山勢在這里修建了黨河水庫,為敦煌全市提供用水。司機師傅指著黨河水庫大壩旁邊的山巒說:“看,那里就是我們敦煌的風水命脈——臥佛山!”臥佛山又名睡佛山,山體自東向西橫亙,山脊輪廓酷似一尊仰面朝天酣睡的巨形臥佛。臥佛頭枕黨河水庫,腳向陽關大道,神態寧靜安祥。

臥佛山

臥佛山

據敦煌作家陳鈺講述的一個民間故事說,從前,有一家弟兄三人都出家當了和尚,又結伴到西方求取真經。回敦煌的路上,年老體弱的老大由于勞累過度,躺在黨河口的戈壁灘上一睡不醒。因為他西天取經的功德十分圓滿,所以化身成佛,就是今天的臥佛山。老二走到三危山腳下,背靠石崖休息,化為了莫高窟九層樓里的北大佛像。老三不忍離開兩位哥哥,便坐下來誦經,最終化身莫高窟的南大像。

這個故事當然只是敦煌人美好的想象,但它卻反映了佛教文化對這片土地深淵的影響。在臥佛山對面的黨河崖壁上,就藏著一座重要的佛教藝術寶庫——西千佛洞。

黨河畔的佛光

西千佛洞是敦煌石窟群的重要組成部分,因位于敦煌莫高窟(俗稱千佛洞)之西而得名。專家推測,西千佛洞窟始創年代應早于莫高窟,現存的22個洞窟中,最早的是北魏時期的洞窟。據說古代僧人開鑿石窟的最初目的是為了在里面禪修,所以一開始這些洞窟狹小簡陋,只能滿足最基本的居住條件。后來人們仿照寺廟建筑修造佛窟,請來能工巧匠用木骨泥胎塑造佛像,描繪出多姿多彩的佛教故事、漫天飛舞的飛天,禪修的洞窟就化身為了懸崖上的佛殿。

?西千佛洞外的樹林

?西千佛洞外的樹林

從河邊高地沿著斜坡走下河岸,一大片鉆天楊樹林緩緩鋪開,它們金黃色的葉子在微風中窸窸窣窣,使河谷顯得分外幽靜。透過那些高聳入云的枝椏,能看到黨河水面的粼粼波光,與晨曦交織成柔和的淡影。一只小貓在路邊喵嗚輕叫,似是在呼喚它的玩伴。正當心里暗自感慨這里果然適合修行時,不經意抬頭向上,看見幾個敞開的洞窟蹲踞在高地邊緣,俯視著往來游人,不禁遐想是否曾有高僧在那里禪修入定。

為了確保參觀秩序和保護文物,西千佛洞和莫高窟的參觀方式都是由講解員分批帶領,每次只能參觀一部分洞窟(西千佛洞4個、莫高窟A類票8個洞窟)。我們和一隊日本老年旅游團一起登上了通往洞窟的棧道,當走進第一個洞窟參觀時,原本喧鬧的人群瞬間安靜下來。這是一個比想象中更為寬敞的前室,里面的兩間主室分別是隋代始建的第4窟和唐代的第5窟,在甘州回鶻時期都經歷過重修。

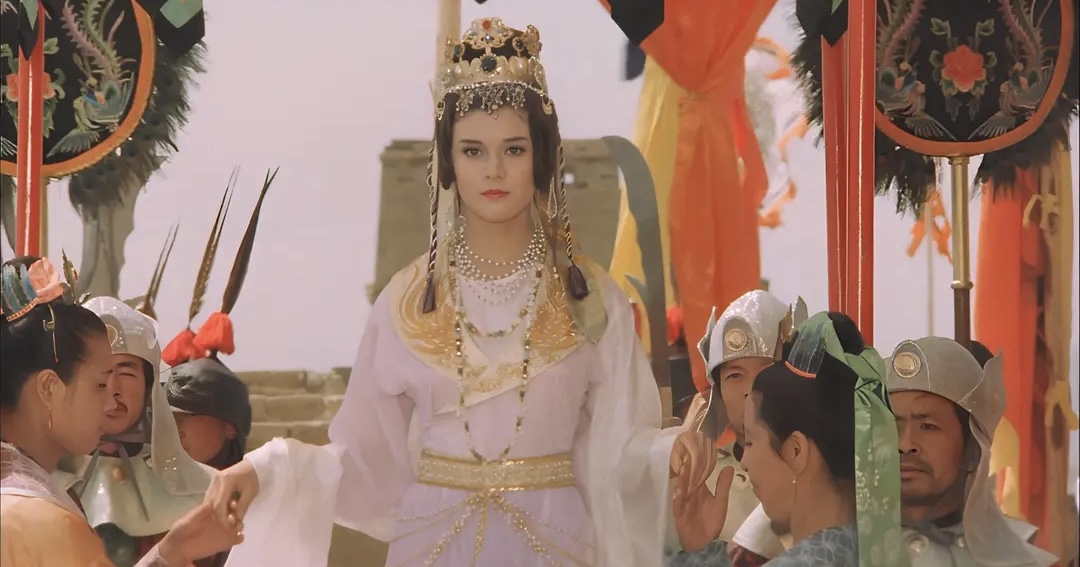

日本電影《敦煌》中的回鶻公主

日本電影《敦煌》中的回鶻公主

回鶻,本是唐代活躍在中國西北的少數民族。安史之亂后,吐蕃攻占河西走廊。漢人創立的歸義軍政權經過一番苦戰,恢復了對瓜、沙、肅等州的統治。9世紀晚期,回鶻可汗國滅亡,一部分回鶻人逃入河西地區,以甘州(今張掖市)為基地建立了甘州回鶻政權。經過幾十年的爭奪,回鶻兵直逼歸義軍的大本營沙州(治所在今敦煌),使得歸義軍節度使張承奉承認回鶻可汗的統治。1998年,日本拍攝的古裝電影《敦煌》(改編自井上靖的小說)就是以這段歷史為背景展開的。這也是為什么在敦煌石窟群中能經常見到回鶻時期的藝術作品,甚至還有不少壁畫表現回鶻可汗禮佛場景的原因。

西千佛洞第16窟的回鶻可汗供養像(圖源:敦煌研究院網站)

第4窟主室形制是覆斗形頂(因四面斜披內收形成一個方形倒斗而得名),北壁開一雙層龕,龕內有民國時期重塑的佛及弟子像。窟頂雖然脫落了一大片壁畫,但回鶻時期繪制的藻井色彩依然十分艷麗,垂幔鋪于四披,以紅色打底,滿繪綠色的團窠(kē)寶花。佛龕兩側個有一身回鶻時期的菩薩,神態凝重。上方接近北披的邊沿則是隋代畫的天宮建筑和飛天形象。不同時期的藝術風格匯聚一堂,充分展現了敦煌石窟悠久的歷史底蘊和兼收并蓄的特質。

西千佛洞第4窟內景(圖源:敦煌研究院網站)

西千佛洞第4窟內景(圖源:敦煌研究院網站)

初唐開鑿的第5窟形制是人字披頂(仿木結構建筑的屋頂,兩斜坡交匯猶如人字形),上面殘存有千佛、坐佛畫像。東壁開一佛龕,民國重塑的佛像略顯樸拙,龕內繪制的壁畫更具神韻。佛像背光兩邊各生出一株菩提樹,樹冠在上方交匯成一頂寶蓋,有二飛天、諸天樂飛舞其間,完美地重現了釋迦牟尼在菩提樹下說法的神采。

西千佛洞第5窟龕內頂部(圖源:敦煌研究院網站)

西千佛洞第5窟龕內頂部(圖源:敦煌研究院網站)

始建于西魏的第9窟形制是北朝時期流行的中心塔柱式,這種洞窟的營造方式是在中央鑿出了通連窟頂與地面的塔柱,以模仿寺院中的佛塔,供信徒禮拜。佛教認為,繞塔禮拜是獲得福報的修行方法之一。據《菩薩本行經》記載,釋迦牟尼和弟子阿難到舍衛城化緣,一個婆羅門見佛“光相巍巍”,歡欣鼓舞,就繞佛一匝禮拜而去。佛祖微笑著告訴阿難,這人以清凈心繞佛禮拜一周,憑借這樣的功德他能歷經二十五劫不墮惡道,最終修成正果。“以是因緣,若人旋佛及旋佛塔所生之處,得福無量也。”《法句喻經》還講述了這樣一個故事,說罽賓國南山中有五百獼猴,看到僧人們繞塔禮拜供養,就背來石頭堆成佛塔,學著人的樣子繞之禮拜。后來突發洪水,五百獼猴都被淹死了,但卻轉生成為天神,永久享受快樂。由此可見,佛教信徒對繞塔禮拜這種宗教儀式的重視。

石窟里的塔柱與真實的佛塔有一個明顯的不同,就是它四周布滿了佛龕和塑像。比如西千佛洞第9窟中心柱正面是一座佛龕,有清代重塑的佛和弟子塑像。龕外兩側分別為唐代的云中坐佛。龕楣圖案更是十分罕見的西魏原作。它不同于北魏常見的火焰紋圖案,而是保存完整的彌勒上生經變(經變亦稱變相,指用畫像來解釋佛經內容的藝術形式)。畫面中的彌勒為交腳菩薩形象,旁邊侍立兩位聽法的菩薩,周圍還有十身飛天環繞飛舞,散花奏樂,一派吉祥的佛國仙境。

西千佛洞第9窟中心柱佛龕壁畫局部(圖源:國家藝術基金網站)

西千佛洞第9窟中心柱佛龕壁畫局部(圖源:國家藝術基金網站)

塔柱塑造和繪制佛像的意義在于方便信徒“入塔觀像”。佛教認為佛陀有“三十二相”,分別對應佛陀化身的各種殊勝容貌,如“眉間白毫相?”指兩眉間有白毫,常放光明,代表內心清明純凈,能見百億諸佛。僧尼修道時要進行禪觀,即讓心熟悉所觀對象的統一和安定,而佛像就是他們最重要的觀想對象。《觀佛三昧經》記載,很久以前有佛出世,名曰空王,空王入涅槃后,有四位比丘學習佛正法,卻難以堅持。這時空中傳來聲音告訴他們:“空王如來雖然已經涅槃,但你們仍然可以繼續學習來除去罪孽。現在快到塔中去觀拜佛像,要和佛祖在世時一樣虔誠。”四位比丘在佛像前用心懺悔,終于修成圓滿功德。

壁畫里的佛國世界

從西千佛洞出來我們先去了陽關、玉門關和雅丹國家地質公園,而把完整的一天留給此行最重要的參觀地——莫高窟。次日清晨,早早買好了A類票進景區。或許是為了給古老的瑰寶增加更多懸念,游客不能直接前往鳴沙山下的洞窟,必須先看兩部球幕電影:介紹莫高窟歷史背景的《千年莫高》,以及展示285、428、220等幾座最具代表性的洞窟的《夢幻佛宮》。

看完電影乘大巴來到大泉河畔,之前聯系好的敦煌研究院李老師已經等候我們多時。她建議我們先跟講解員參觀幾個重要的石窟,參觀結束后差不多就是中午了,游客會比較少,再由她帶我們去其他沒有看過的洞窟,這樣能盡可能多看一些。

雖然并非節假日,但參觀人數依然不少。講解員給每個人都發了一個耳機,要求大家跟緊隊伍,如果找不到自己那隊的講解員,就跟上其他隊伍,不要自己脫離導覽團單獨行動。因為每個石窟都是上鎖的,只有帶團參觀時,講解員才會用鑰匙打開門。為了保護文物,莫高窟的許多洞窟內還裝有環境檢測設備,時刻向監測中心傳回相對濕度、二氧化碳濃度等數據,一旦超過預警值,洞窟就會立即停止開放。

莫高窟前的講解集合地點

莫高窟前的講解集合地點

我們首先來到藏經洞所在的“三層樓”。這座由王道士募款修建的磚木建筑,見證了那段讓人痛心無比的歷史往事。第17窟面向甬道的墻壁上開了一個小門,每個路過的人都會好奇地打量這座空蕩蕩的復室。這間方丈小室本是為了紀念一位高僧而開鑿,后來在五代到宋初的動亂中敦煌本地僧侶將無數珍貴經卷藏入其中。現在由于那些經書和佛畫已被劫掠一空,第17窟又顯露出它的本來面貌。

正對參觀者視線的北壁保存著精美的壁畫,兩株枝葉相接的菩提樹色彩如新,那些葉子的顏色在深綠與嫩青之間交替,生動地模仿了自然狀態下的樹蔭光影。樹下站著一位身穿黃衫、手執曲杖的仕女,她梳著雙垂髻,面容圓潤,神態安詳。據說張大千到莫高窟臨摹壁畫時,曾稱贊這幅仕女像為千古第一的神作。旁邊菩提樹枝頭掛著一個僧人常用的挎袋,它的主人或許就是壁畫前安坐的高僧洪?(“辯”的異體字)。在西壁壁龕內嵌有唐大中五年(851年)《洪?告身敕牒碑》石碑一通,從碑文中我們得知,洪?和尚在吐蕃統治敦煌時期就是沙州的佛教領袖,后來由于在張議潮收復敦煌的戰爭中有功,他被唐王朝敕封為釋門河西都僧統攝沙州僧政法律三學教主,正是為了頌揚和紀念這位有影響的和尚,人們才專門修造了第17窟來作為他的“影堂”。

第17窟內景(摘自樊錦詩、趙聲良《燦爛敦煌》)

接下來我們陸續參觀了384、390、407、427、428、96等洞窟。莫高窟經過歷代修造,保留了不同時期的建筑遺跡,其中殘存的四座半(427、431、437、444基本完整,428窟僅存部分構件)宋代窟檐最有特色,他們全部建于曹氏歸義軍時期。前面說到歸義軍節度使張承奉被迫臣服于回鶻,在他死后,接過歸義軍節度使職位的曹議金通過聯姻策略化解了不同民族間的沖突,奠定了曹氏家族對敦煌地區長達120多年的統治。第427窟的窟主是其第三子曹元忠,窟內梁架上還留有洞窟落成時的題記:“維大宋乾德八年,歲次庚午,正月癸卯朔二十六日戊辰,敕推誠奉國保塞功臣、歸義軍節度使、特進、檢校太師兼中書令、西平王曹元忠之世創建此窟檐記。”窟檐面闊三間,采用八棱柱,柱頭鋪作三抄,梁頭出第二跳華拱,這些都保留了唐代作法,令后人得以瞻仰唐代建筑的遺風。

第427窟檐斗拱

第427窟檐斗拱

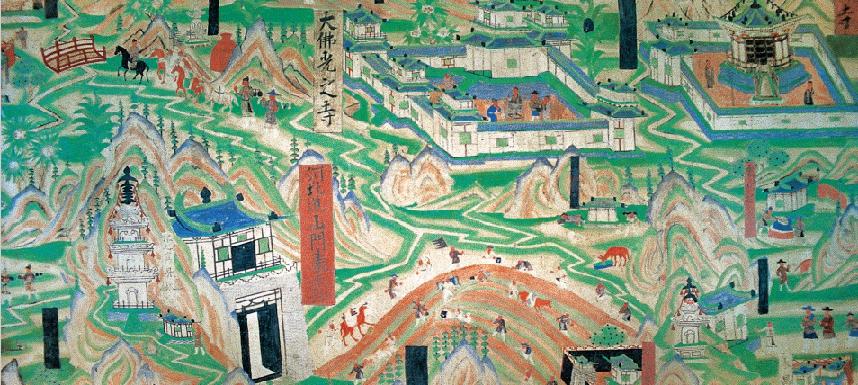

除了古代建筑,莫高窟的精華自然少不了那現存4.5萬平方米(約等于6個標準足球場)的壁畫。這些墻壁上的畫卷不僅記錄著佛教故事,更像一部立體百科全書。在這里,可以看到商隊牽著雙峰駝穿越戈壁,西域樂師彈奏著失傳的鳳首箜篌,長安貴婦梳著時興的拋家髻。最令人驚嘆的是同樣修建于曹氏歸義軍時期的第61窟的《五臺山圖》壁畫。五臺山傳說為文殊菩薩的居住地,是中國四大佛教名山之一,早在唐代就曾有外國使節向大唐求取《五臺山圖》以便供奉。莫高窟這幅高3.42米、長13.45米的地圖繪制于五代,精準標注了67座大小寺廟,描繪了從山西太原到河北正定的山川道路,穿插各種佛教圣跡、祥瑞畫像,生活在敦煌的信徒們只需在洞窟中參拜冥想,就能神游萬里之外的佛教圣地,完成圓滿的修行。

第61窟《五臺山圖》壁畫局部(摘自樊錦詩、趙聲良《燦爛敦煌》)

第61窟《五臺山圖》壁畫局部(摘自樊錦詩、趙聲良《燦爛敦煌》)

由于427窟內有前、后室兩部分,當講解員帶領大家參觀隋代中心塔柱式的后室時,我故意放慢腳步,留在前室慢慢欣賞梁上的題記和彩塑天王、力士像。他們身形是隋代原作,身上的衣裝卻是宋代重新妝彩的。那兩尊天王頭戴寶冠,身穿飾滿團花的明光鎧,圓睜怒目,腳蹬夜叉,好不威嚴!力士們則赤裸上身,張口作叱咤狀,健碩的筋肉充滿了力量感。

?

?

第427窟彩塑天王、力士像(摘自《敦煌石窟鑒賞叢書》)

正在這時,令人迷惑的一幕出現了。一名身穿僧服的尼姑突然從門外走進來,身后跟著一名瘦小的中年男子和一位燙卷發的時髦女性。那名尼姑見到天王像和壁畫上的佛像就開始雙手合十、使勁禮拜,口中還念念有詞。雖然聽不懂他們的韓語對話,但能猜出尼姑和中年人似乎都是韓國來的,卷發女士是他們的翻譯。講解員正帶著人群往外走,韓國尼姑卻偏偏要往里面擠,拜完一圈佛祖,依然逗留在光線暗淡的后室中。講解員禮貌地請他們離開,三人故意裝作聽不懂中文,直到講解員提高音量說“我要關門了!”三人才慢吞吞走出前室。

接下來的參觀過程中,這對奇怪的組合像沒頭蒼蠅一般跟在我們隊伍后面,四處亂逛,不時偷偷拿出手機拍照(為保護壁畫,莫高窟禁止在窟內拍照),被講解員屢次勸退,依舊不依不饒。走到103窟的時候,他們做了一個更過分的舉動。因為光照不足,他們毫無顧忌地打開手機閃光燈,對著那些珍貴的唐代壁畫“咔擦咔擦”亂拍。我用嚴厲的語氣和手勢嘗試加以制止,告訴他們會損壞文物。尼姑和中年人趕緊點頭哈腰,似乎是聽懂了,但關掉閃光燈后還是繼續拍照。我擔心他們會做出其他不文明的行為,找到講解員請求她采取行動。這次講解員找到了那位女翻譯,嚴肅地告知了相關規定。大概是怕被莫高窟永久“拉黑”,女翻譯和尼姑、中年人原地商量一陣后,脫離隊伍向出口走去了。

我長舒了一口氣,幸好管理莫高窟的人不再是王道士,我們國家對古代文物的保護措施比起一百年前也有了顯著的進步。保護這些文化遺產不受破壞,是我們每個人不可推卸的責任。

涅槃與塵劫

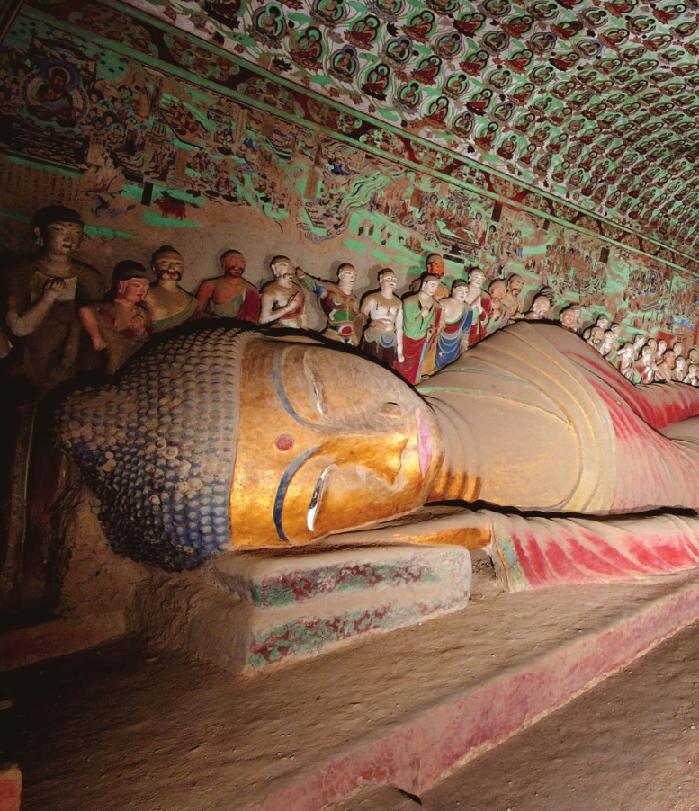

傳說佛祖釋伽牟尼在兩棵娑羅樹下給弟子們留下最后的教誨,然后就以偃臥的姿勢涅槃了。走進莫高窟第148窟,14.5米長的臥佛身邊正在“上演”終極哲學課:菩薩們淡定微笑,他們知道佛祖的涅槃其實是進入一種擺脫輪回的境界;弟子們捶胸頓足,因為他們再也無法聆聽佛祖的宣法了。“涅槃”(Nibbana)的詞源是指在心中熄滅了世間貪欲、嗔恨、愚癡的火焰,伴隨著佛教的發展,這個詞被用來指超脫生死輪回的一種寂靜狀態。當有道高僧過世時,人們便會尊稱他已“圓寂”或“進入涅槃”。

第148窟的臥佛(摘自樊錦詩、趙聲良《燦爛敦煌》)

類似的洞窟在敦煌莫高窟中還有158窟等,它們被稱為涅槃窟。雖然題材特殊,但人們修建涅槃窟的目的仍然不外乎為自己和家人祈福。據148窟前室的《大唐隴西李府君修功德碑記》、《唐宗子隴西李氏再修功德記》等碑文記載,該窟由隴西望族李大賓出資修建于唐大歷十一年(公元776年)。在涅槃的臥佛像周圍,唐代工匠繪制了橫貫南、西、北三壁的巨幅涅槃經變,表現釋迦牟尼佛入滅前后的歷史和神話故事。

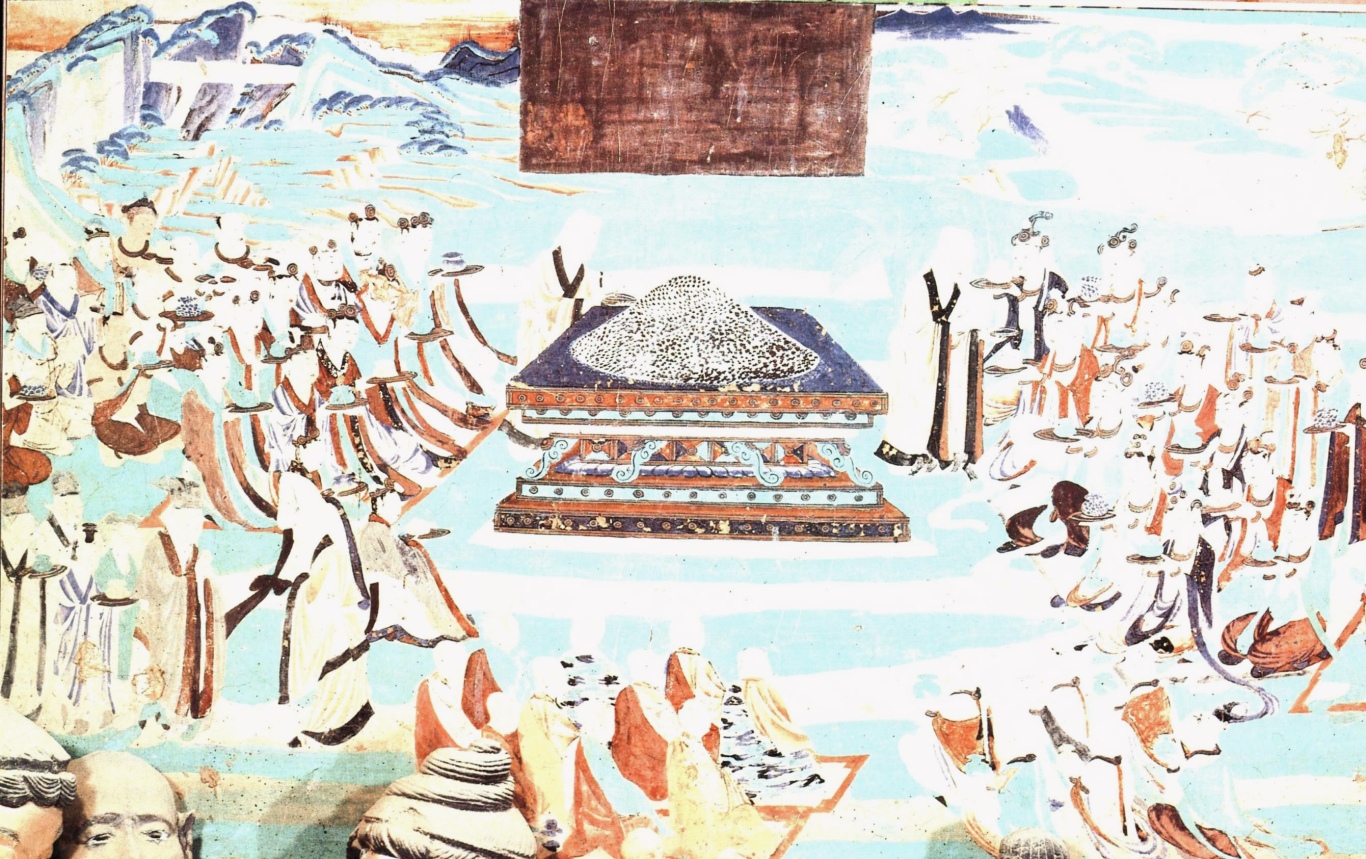

第148窟《涅槃經變·荼毗》(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

第148窟《涅槃經變·荼毗》(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

比如西壁的一個畫面表現“荼毗”的場景,即火化遺體。高臺之上安放著佛祖的寶棺,火焰從下方的柴堆中熊熊燃起,將之吞滅。一位天人正在添柴,周圍諸天神祇和菩薩雙手合十,歡喜贊嘆,畫面下方的僧侶們正躬身行禮,哀悼佛祖的涅槃。另一幅畫面是“八王分舍利圖”。舍利是佛陀遺體火化后所留下的結晶體。傳說佛陀茶毗后留下的舍利,為拘尸那城的末羅族王所得,不愿分與其他國王。諸國國王對此感到十分不忿,準備起兵奪取舍利。這時香姓婆羅門趕來,以如來的教化勸說他們不要自相殘殺。于是大家推舉香姓婆羅門為裁判,用金杯將舍利分成八份,八位國王各請回一份,建塔供養。從此,佛祖舍利分散到世間各地,佑護一方平安。

第148窟《涅槃經變·八王分舍利》(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

第148窟《涅槃經變·八王分舍利》(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

時間來到中午,我們結束了8個洞窟的參觀。在九層樓外簡單吃了點面包后,就跟著李老師開始體驗新的“藝術盛宴”。

第251窟是莫高窟保存最完整的北魏石窟之一,內部結構模仿木構殿堂建筑,前部人字披頂,后部平頂,繪有精美絕倫的平棋圖案,與大同華嚴寺大雄寶殿的平棋天花有異曲同工之妙。中心塔柱向東開一圓券龕,內塑倚坐佛一尊,佛首肉髻高大,雙手自然垂下撫膝,朱紅色袈裟衣紋流暢,如水波蕩漾,使人得以想見“曹衣出水”的北朝風尚。彩塑佛像身后的壁畫上,菩薩、飛天、童子婀娜多姿,與佛陀的沉靜相互交融,襯托出佛祖救渡眾生的悲憫關懷。

第251窟倚坐佛像(摘自《敦煌石窟全集》)

第251窟倚坐佛像(摘自《敦煌石窟全集》)

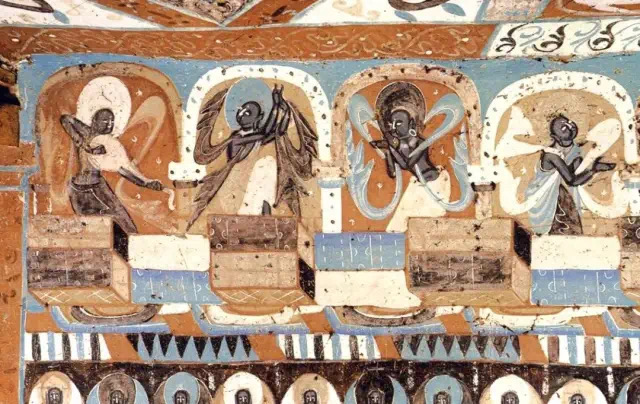

窟內四壁上沿環繞一周的藍白色方塊表現著天宮城墻的堞雉,一群身姿妖嬈的樂舞天人,正在宮墻內比拼技藝。有的天女反彈琵琶,有的踏歌起舞,充滿了青春活力。但這些天女無一不是棕黑色的皮膚,以今天的審美眼光來看未免有些怪異,這是怎么回事呢?原來在早期的古代石窟壁畫和彩塑上,工匠們普遍使用了鉛丹來為人物施彩,這種顏料容易氧化成黑色的二氧化鉛,使畫像的膚色變得暗淡。而且早期的繪畫技藝為了表現人物的立體感,采用層層暈染的方法進行勾勒,鉛丹氧化后,深淺不同的區域形成了明顯對比,把膚色紅潤的諸天神祇都變成了“黑臉大漢”。

第251窟天宮伎樂(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

在參觀過程中,我們見識了佛陀涅槃的超脫,供養人的虔誠,但最令人感動的故事來自第257窟的兩幅壁畫長卷。第257窟以《沙彌受戒自殺》《須摩提女故事》《九色鹿本生》等因緣故事壁畫聞名于世。這個洞窟始建于北魏統一河西后,南壁畫沙彌守戒自殺因緣故事及弊狗因緣故事,西壁繪九色鹿王本生故事,西壁北段與北壁畫須摩提女因緣故事。

第257窟《沙彌守戒自殺》故事畫(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

第257窟《沙彌守戒自殺》故事畫(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

《沙彌守戒自殺》出自《賢愚經》,它講述了一個悲傷的故事,據說很久以前有位和尚和小沙彌受到一位親善長者接濟。有天長者出去赴宴,匆忙之間忘了給老和尚們送飯。眼見太陽快要落山,老和尚沒有等來送飯的人,便派出小沙彌到長者家里去取。長者年輕貌美的女兒留下來看家,她對小沙彌一見鐘情,懇求他還俗取自己為妻。眼看自己難以守持戒律,小沙彌打定主意以身殉戒,護衛佛門清譽。他提出要到靜室向佛祖懺悔,才能答應少女的要求。女郎高興地領他進了一間靜室,卻半天不見小沙彌出來。等到推門而入才發現,小沙彌已經自刎身亡。悔恨不已的少女將此事告知父親和國王,希望能夠贖罪。為了紀念小沙彌對佛法的堅守,國王以檀香木火化了沙彌并起塔供奉。

第257窟《九色鹿本生》局部(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

第257窟《九色鹿本生》局部(摘自《中國敦煌壁畫全集》)

轉向西壁中層,因為一部動畫電影而家喻戶曉的《九色鹿本生》正演繹著更古老的佛理。這幅北魏時期的長卷式連環畫開創性地采用“兩頭起筆、中端收束”的敘事結構——左側九色鹿救起溺水者的善舉與右側王后索要鹿皮的欲念同時鋪展,最終在畫面中央交匯為驚心動魄的審判現場。九色鹿銀蹄踏浪的矯健,與溺水人告密的猥瑣身形形成圣俗對照;國王儀仗的朱紅華蓋下,神鹿昂首控訴的凜然姿態,讓北魏畫工對善惡因果的詮釋穿透千年依然振聾發聵。

涅槃與塵劫,是困擾著無數信徒們的永恒話題。除了佛法,敦煌人的精神世界還有哪些重要存在?面對人世悲歡和地下幽冥,古代藝術家們創造了多少巧奪天工的作品?告別了西千佛洞和莫高窟的佛國萬相,我們將前往西晉壁畫墓和敦煌市博物館一探究竟。

圖片 | 黃君度、文貍

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號