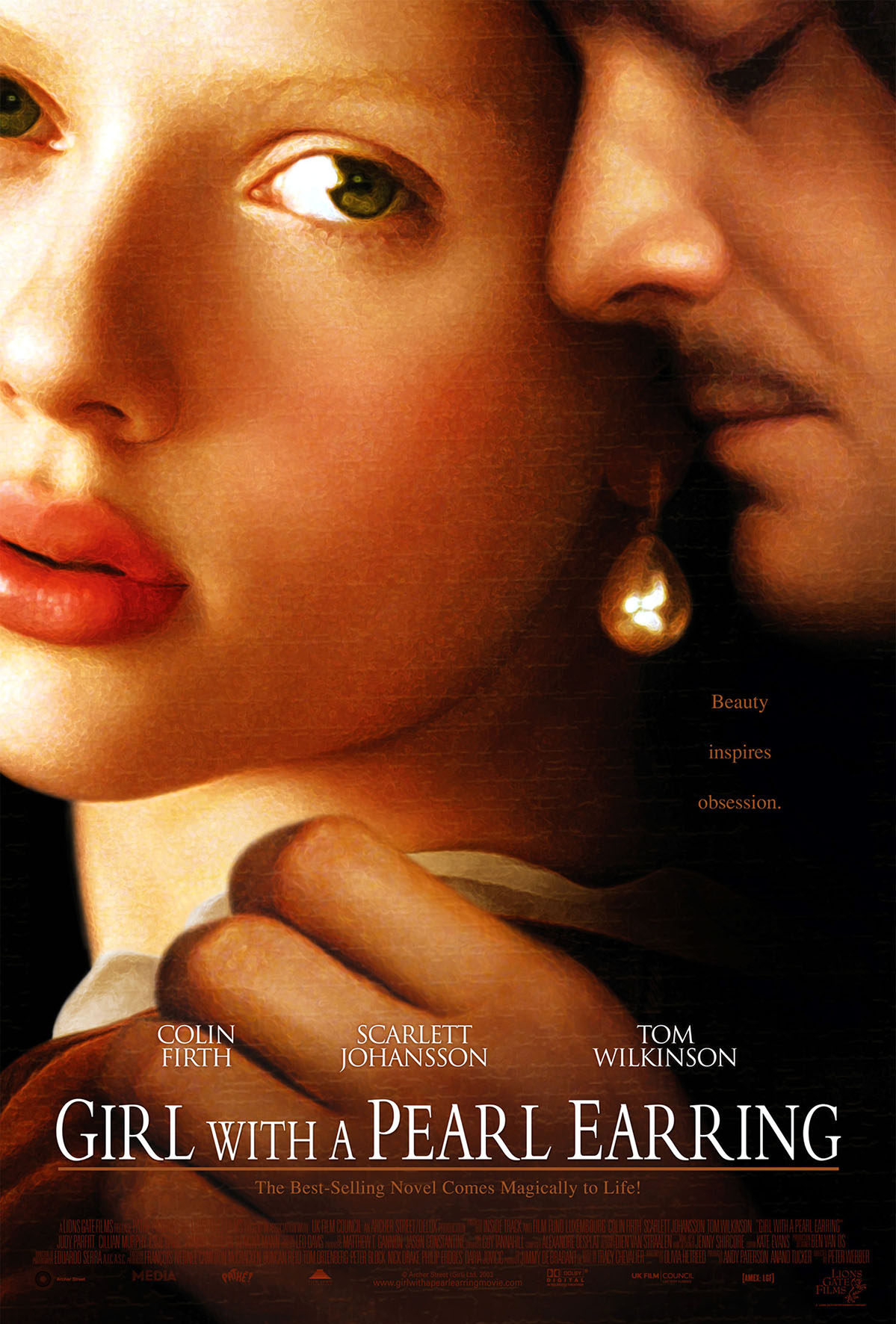

《戴珍珠耳環的少女》( Girl with a Pearl Earring)

導演: 彼得·韋柏

類型: 劇情 / 愛情 / 傳記

語言: 英語

上映日期: 2003

趙昭/文 在荷蘭黃金時代的光影迷宮中,彼得?韋柏執導的《戴珍珠耳環的少女》以其對維米爾畫作的極致還原與藝術重構,構建了一場跨越時空的視覺對話。影片以 17 世紀代爾夫特為背景,通過女仆葛利葉(斯嘉麗?約翰遜飾)與畫家維米爾(科林?費爾斯飾)之間隱秘的藝術羈絆,探討了階級、欲望與永恒之美的復雜張力。這部電影不僅是對維米爾畫作的影視化轉譯,更是一場關于藝術創作本質的哲學思辨。

光影與色彩的煉金術

電影的視覺語言堪稱對維米爾繪畫美學的精確復現。導演通過暗箱技術與點彩法的模擬,將畫面轉化為流動的油畫。如葛利葉首次進入畫室時,左側斜射的自然光在她臉頰形成的漸變光影,精準復現了《戴珍珠耳環的少女》中 “光線如液體流淌” 的質感。這種光影處理不僅是形式上的致敬,更隱喻著藝術創作對現實的解構 —— 維米爾通過光線將日常場景升華為精神符號,而電影則通過鏡頭語言將畫作還原為動態的生命體驗。

色彩運用同樣充滿象征意味。葛利葉的檸檬黃頭巾與深藍外衣構成強烈對比,呼應維米爾畫作中對群青與赭石的偏愛。當她戴上珍珠耳環時,耳環的金屬反光與背景的深綠釉料形成視覺焦點,這種色彩的戲劇性碰撞,既是對原畫 “虛空背景” 的現代詮釋,也暗示了階級差異下被壓抑的欲望。導演甚至通過 X 射線掃描技術還原畫作底層的士兵頭像草稿,將未完成性轉化為敘事留白,賦予影片一種 “未完成的永恒感”。

凝視的權力與欲望

影片中,“凝視” 成為貫穿始終的主題。維米爾對葛利葉的審視不僅是藝術觀察,更是權力結構的投射。當他要求葛利葉摘下頭巾、張開嘴唇時,鏡頭以特寫鏡頭捕捉少女的細微表情變化,這種 “觀看” 與 “被觀看” 的張力,恰如原畫中少女直視觀者的眼神,打破了傳統肖像畫的權力等級。而葛利葉對畫室的窺視,則是對藝術領域的主動介入 —— 她擦拭玻璃時調整光線的舉動,暗喻著女仆身份下被壓抑的藝術直覺。

珍珠耳環作為核心意象,承載著多重象征。它既是維米爾妻子的財產,也是葛利葉短暫僭越階級的通行證。當耳環在暗箱投影中化為模糊光斑時,其物質性被消解,成為純粹的光影符號。這種處理呼應了維米爾對珍珠 “去符號化” 的追求 —— 他通過 128 個刻面的光學計算,使耳環成為引導觀者凝視的視覺陷阱。而影片中,耳環最終成為葛利葉被驅逐的導火索,其閃耀的光芒既是藝術永恒性的象征,也是階級社會對個體自由的吞噬。

表演與敘事的克制美學

斯嘉麗?約翰遜的表演堪稱 “靜默的史詩”。她通過微表情與肢體語言傳遞復雜情感:擦拭畫室時指尖對畫布的輕觸、戴耳環時睫毛的顫動,皆在無聲中訴說著少女對藝術的癡迷與禁忌的情愫。科林?費爾斯則以內斂的克制詮釋維米爾的矛盾性 —— 當他為葛利葉穿耳洞時,顫抖的手指與憐惜的眼神,將藝術家的理性與人性的溫度完美融合。這種表演風格與維米爾畫作中 “靜默的爆發力” 形成共振,使情感張力在隱忍中達到極致。

敘事結構同樣遵循極簡主義原則。影片摒棄戲劇化沖突,以日常細節構建敘事肌理:研磨顏料時手指的觸碰、雪夜送顏料時圍巾的溫度,這些微小瞬間構成了情感流動的暗線。高潮處,葛利葉佩戴耳環的瞬間被處理為長鏡頭凝視,畫面漸變為原畫定格,完成了從現實到藝術的升華。這種 “去情節化” 的敘事策略,使影片成為一場關于藝術創作過程的沉浸式體驗。

歷史與虛構的疊影

影片對歷史真實性的處理充滿智慧。一方面,它精確還原了代爾夫特的建筑風貌與服飾細節,如葛利葉的亞麻圍裙與維米爾畫室的透鏡裝置,皆考據自 17 世紀荷蘭的文獻記錄。另一方面,導演通過虛構葛利葉的敘事,填補了維米爾生平的空白。這種歷史與虛構的疊影,使影片成為 “藝術史的想象補完”—— 正如原畫中少女身份的未解之謎,電影通過敘事賦予其血肉,卻又保留了藝術的開放性。

配樂大師亞歷山大?德斯普拉的音樂進一步強化了這種歷史感。鋼琴與長笛的交織旋律,既呼應了巴洛克時期的復調音樂,又以現代極簡主義的編曲手法,賦予影片一種跨越時空的詩意。如葛利葉與維米爾在畫室調顏料的場景,配樂以金屬鍵琴的清脆音色模擬顏料研磨聲,將聽覺與視覺完美融合,創造出 “可聽的繪畫” 體驗。

藝術的永恒悖論

影片結尾,葛利葉在雪地中回望畫室的場景,堪稱對藝術本質的終極隱喻。飄落的雪花如維米爾筆下的光點,在她睫毛上凝結成短暫的珍珠,既呼應了原畫中耳環的光澤,又暗示著美與瞬間的脆弱性。這種對 “永恒” 與 “消逝” 的辯證思考,恰是維米爾藝術的核心 —— 他通過畫作將瞬間凝固為永恒,而電影則通過動態影像揭示這種凝固背后的生命溫度。

在這個意義上,《戴珍珠耳環的少女》不僅是對維米爾的致敬,更是對藝術創作的現代詮釋。它提醒我們:真正的藝術不是對現實的復制,而是通過形式的煉金術,將瞬間的光影轉化為永恒的精神符號。正如葛利葉最終在畫中獲得的不朽,藝術的價值正在于其能超越階級、時空與語言,在觀者心中激起跨越三百年的共鳴。

約翰內斯·維米爾簡介

約翰內斯·維米爾,出生于荷蘭代爾夫特,荷蘭優秀的風俗畫家,被看作“荷蘭小畫派”的代表畫家,與弗蘭斯·哈爾斯、倫勃朗合稱為荷蘭三大畫家。維米爾的作品大多是風俗題材的繪畫,基本上取材于市民平常的生活。他的畫整個畫面溫馨、舒適、寧靜,給人以莊重的感受,充分表現出了荷蘭市民那種對潔凈環境和優雅舒適的氣氛的喜好。他在藝術風格上也別具特色,他的繪畫形體結實、結構精致,色彩明朗和諧,尤善于表現室內光線和空間感。維米爾的繪畫給人一種真實性,除了日常生活中的真實之外還使人感到一種信仰上的真實感。

約翰內斯·維米爾的主要畫作

1、《戴珍珠耳環的少女》

維米爾的《戴珍珠耳環的少女》以極簡構圖成就了巴洛克藝術的巔峰。這幅 44.5×39 厘米的布面油畫,用近乎武斷的暗褐色背景吞噬了所有敘事線索,卻讓少女的側臉成為宇宙中心 —— 這種 “減法美學” 恰是維米爾的神來之筆。?少女的頭巾如燃燒的檸檬黃,在暗背景中撕開一道光的裂縫,與鈷藍衣領形成視覺對沖。維米爾用透明釉料層層罩染,讓色彩在顯微鏡下呈現琥珀般的流動感。最驚人的是那枚珍珠耳環:并非實體描摹,而是通過三筆微妙的高光 —— 冷白、暖黃與陰影的疊合,便讓珍珠在畫布上呼吸,成為西方繪畫中 “以簡馭繁” 的典范。?少女扭轉的脖頸構成黃金螺旋,左眼瞳孔的反光與耳環高光形成隱秘呼應,仿佛兩個星球的引力共振。她微張的唇間似有若無的笑意,介于羞澀與挑釁之間,打破了古典肖像的靜態桎梏。這種 “未完成的凝視” 讓觀者永遠處于被審視的位置,三百年間無數人試圖破解她的身份,卻終在維米爾設下的光影迷局中認輸。?當 X 光掃描揭示畫底層曾有過的珍珠鏈草稿,我們忽然讀懂:這幅畫的偉大正在于其 “克制的揮霍”—— 用最吝嗇的元素,完成最豐沛的精神投射。正如那枚懸浮在暗夜里的珍珠,它不是財富的符號,而是維米爾用光影鍛造的時光膠囊,讓每個時代的觀者都能在其中照見自己的隱秘心事。

2、《繪畫藝術》

《繪畫藝術》又名《維米爾的繪畫藝術和繪畫寓言》或《畫室》,創作于1666年至1668年。在這幅維米爾完成于荷蘭藝術黃金時期的杰作中,他高超的繪畫技藝體現得淋漓盡致。畫面描繪的是一間有黑白格子地板的房間,這間房子在他的畫中多次出現過,也許這是一間私屬的起居室。屋內掛著一塊紋樣華麗的厚簾子,簾子的一邊,一位畫家身穿當時十分流行的華服,坐在畫架前,專心致志地對著模特寫生。模特是一個小女孩,身著藍色衣服,明亮又華貴,頭戴用橄欖枝扎成的花環,右手持著長號,左手捧著一本黃色封面的書,側著身子,只有轉過來的臉才是正面的,神情稚嫩可愛。模特身后的墻上是一幅巨大的荷蘭地圖,兩邊有一些小型風景畫。畫面上方懸掛在屋頂上的豪華銅吊燈,與整個畫室低調華麗的布置相得益彰,這一切似乎都在告訴人們:這是一個名貴的畫室。然而,即使有這么多的元素,即使模特在畫中所占空間不大,但畫面主題仍然突出和鮮明,這體現出維米爾繪畫的高度概括性。

3、《倒牛奶的女傭人》

《倒牛奶的女傭人》44.5×41cm,阿呣斯特丹美術館藏。這一幅畫主要描繪的是十七世紀一位普通的荷蘭市民的日常生活,雖然看上去有些普通,但是約翰內斯·維米爾確實一個“天才”畫家,他用他的筆觸將一個簡樸的廚房畫得很有感情,甚至令人產生懷舊心理。整個畫面色彩厚實,光線柔和,與人物的性格特征融為一體。和其他的世界名畫相比,《倒牛奶的女傭人》在畫面上元素的呈現并不是非常復雜,整體的輪廓是非常清晰的,所營造的環境也是非常樸素的,貼近我們的生活。所描繪的女傭人我們也能看出是一個比較健壯的村婦,做的事情也是非常普通的,就是倒牛奶。但是我們可以從女傭人那紅潤的臉龐看出她還是非常安于自己的工作。女傭人的專注也在進一步增強場景的安寧靜謐感,讓欣賞者可以很快聯想到的牛奶流注入碗中的涓滴之聲。維米爾所生活的年代是荷蘭獨立后,新興市民階層高度發達的時代,而他所居住的德爾夫特城,甚至還有“歐洲最清潔的城市”的稱號。這一時期的時代特點,都在這一幅《倒牛奶的女傭人》中所體現出來,畫作里的女傭人所展現的便是維米爾所生活的年代人民的普遍心理信息。

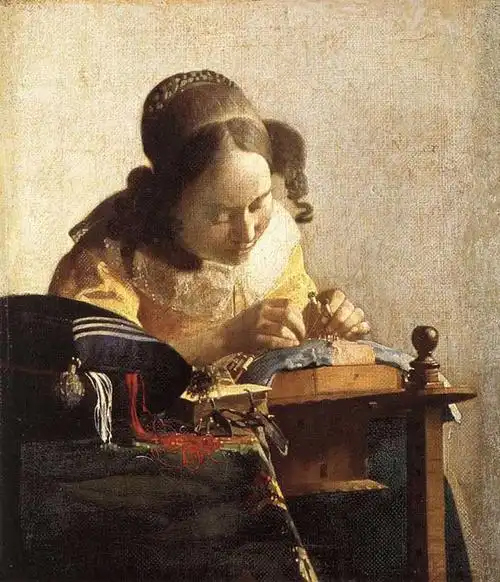

4、《織花邊的姑娘》

《織花邊的姑娘》創作年代1665年,規格24×21厘米,現收藏地巴黎盧浮宮。維米爾的《織花邊的姑娘》是荷蘭黃金時代世俗繪畫的精妙注腳,以極簡的場景承載著豐盈的生活詩意。畫面中央,一位年輕姑娘側身坐在藤椅上,正低頭專注于手中的花邊活計。她身著檸檬黃襯裙,外罩深藍圍裙,色彩在柔光中暈染出溫煦的層次 —— 黃色的明亮與藍色的沉靜形成微妙對話,恰如荷蘭民居里常見的日光與陰影。姑娘的右手輕拈織針,左手牽引絲線,指尖的動作被捕捉得精準而松弛,仿佛下一秒便會隨著呼吸微微顫動。她的眉眼低垂,睫毛在眼瞼投下淺淡陰影,沒有刻意的表情,卻讓 “專注” 本身成為最動人的情緒。維米爾對光線的掌控堪稱神跡。畫面左側的窗光斜斜切入,在姑娘的發梢、衣袖與膝頭流動,將亞麻布料的粗糙肌理與蕾絲的細膩紋路一一顯影。光線未及之處,墻面與椅角暈染成朦朧的赭石色,明暗交界線柔和如呼吸,既界定了空間,又消融了生硬的邊界。這種 “去戲劇化” 的光影,正是維米爾的標志性語言 —— 他不追求強烈的沖突,只萃取日常中最溫柔的一瞬。背景被刻意簡化:墻面空無一物,僅右下角露出半只柳條籃,里面或許盛放著待織的線團。這種極簡處理讓觀者的目光全然聚焦于姑娘與她的勞作,卻絲毫不顯單調。在 17 世紀的荷蘭,織花邊是市民階層女性的日常營生,維米爾沒有賦予其道德說教或階層暗示,只是將勞作本身升華為一種美學儀式 —— 指尖的重復動作里,藏著對生活最虔誠的投入。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號