文博時(shí)空 作者 唐浩瑩 公元519年,菩提達(dá)摩遨游中國,到達(dá)洛陽,見到永寧寺塔金盤炫日,光照云表,隨即歌詠贊嘆道:“極佛境界,亦未有此。其寧為永,實(shí)是神功”。作為永寧寺塔的設(shè)計(jì)和建造者,郭安興在建筑史上留下了濃墨重彩的一筆。而他的一生,也與佛塔之間結(jié)下了不解之緣。

?

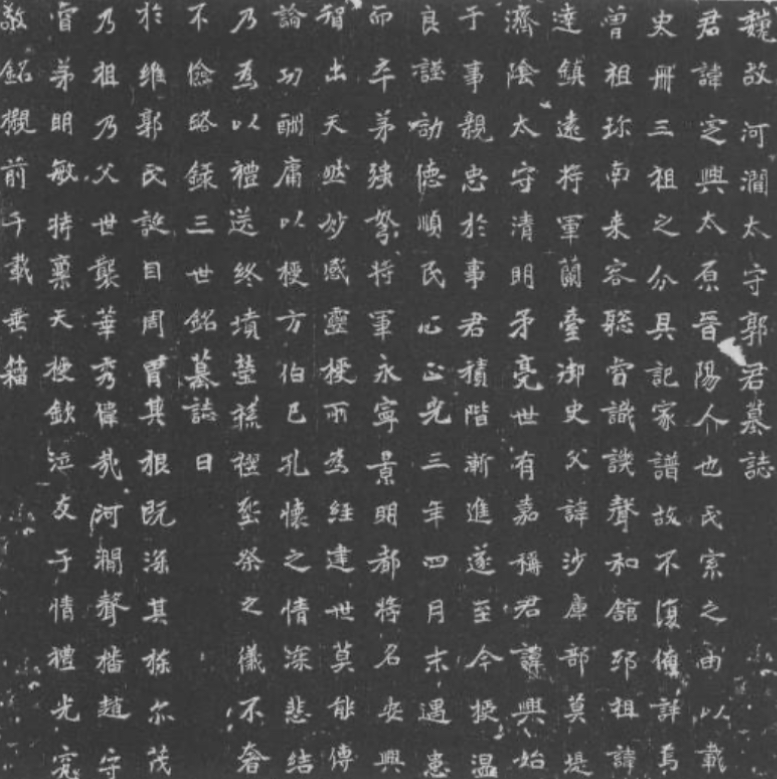

郭安興,字安興,太原晉陽(今山西省太原市)人,出身于魏晉南北朝時(shí)期著名的門閥士族太原郭氏。據(jù)其兄《魏故河澗太守郭定興墓志》記載,郭安興以“智出天然,妙感靈授”著稱,其建筑技藝高超,所建作品“世莫能傳”,被人們尊稱為中國佛塔建造技術(shù)的先驅(qū)者。

?

生逢其時(shí)

東漢明帝年間,佛教傳入中國,在佛教勢力的鼓吹和統(tǒng)治階級(jí)的推崇下,佛塔不僅越造越多,而且越造越高,越造越大。

?

北魏時(shí)期,孝文帝(467~499)進(jìn)行“太和改制”,并在太和十八年(494)將都城由平城(山西大同)遷至洛陽,極力促進(jìn)與中原文化的融合,佛教建筑成為展示國家實(shí)力和文化繁榮的重要象征。當(dāng)時(shí),上至帝王將相,下至平民百姓,對(duì)佛教的推崇達(dá)到了前所未有的高度,建寺造塔之風(fēng)也達(dá)到了高潮。洛陽城不僅僅只是帝國的都城,更是佛教藝術(shù)與建筑的圣地。

?

東魏遷都鄴城十余年后,南北朝時(shí)期的撫軍司馬楊衒之重游洛陽,追記劫前城郊佛寺之盛,寫下《洛陽伽藍(lán)記》,其中記載:“王侯貴臣,棄象馬如脫屣,庶士豪家,舍資財(cái)若遺跡。於是招提櫛比,寶塔駢羅,爭寫天上之姿,競摹山中之影;金剎與靈臺(tái)比高,廣殿共阿房等壯。”這段文字生動(dòng)地描繪了當(dāng)時(shí)洛陽城內(nèi)佛教建筑的盛況。

?

郭安興生活在這一佛教大興的時(shí)代背景下,在建筑設(shè)計(jì)方面重視天成,憑借“思出自然,建依妙感”的設(shè)計(jì)和建造特點(diǎn)被看重。靈太后欽點(diǎn)他主持建造永寧寺和景明寺,并許諾“以佛經(jīng)為基,錢財(cái)不計(jì),眾卿縮減俸祿亦為君供物矣”,這為郭安興提供了充分的資源和施展才華的空間。

?

“通天”奇跡

在北魏洛陽城眾多的寺廟中,最為著名的當(dāng)屬永寧寺。在永寧寺的中部,曾經(jīng)建有一座舉世矚目的木構(gòu)佛塔——永寧寺塔,堪稱是中國建筑史上的“通天”奇跡。

永寧寺塔是中國第一座可以登臨的木塔,北魏熙平二年(公元517年)建成。據(jù)《魏書·崔光傳》:北魏神龜二年(519年)“靈太后幸永寧寺,恭登九層浮圖”,這是登臨木塔最早的記錄。靈太后攜孝明帝登塔眺望,發(fā)現(xiàn)“視宮中如掌內(nèi),臨京師若家庭”,下令禁止一般人攀登。不過,楊衒之有幸在河南尹胡孝世的陪同下登上了塔頂,他放眼俯看,不由感嘆:“下臨云雨,信哉不虛!”

?

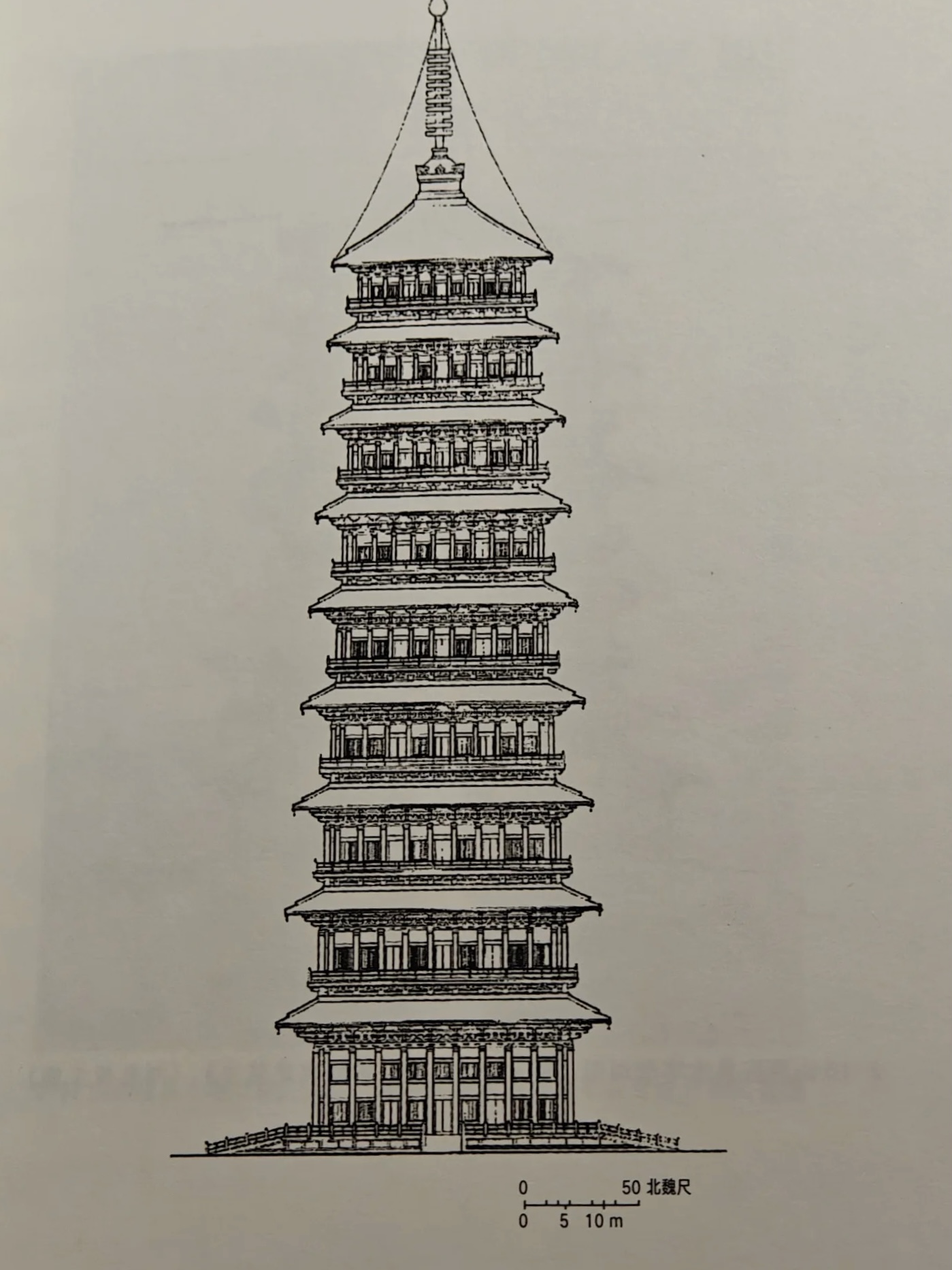

永寧寺塔建成18年后被大火焚毀,現(xiàn)在大家看到的只是復(fù)原圖,對(duì)于塔的高度,文獻(xiàn)記載不一。在已知的北朝文獻(xiàn)中,有幾處關(guān)于永寧寺塔高度的記載:

?

魏收《魏書·釋老志》:“肅宗熙平中,于城內(nèi)太社西,起永寧寺。靈太后親率百僚,表基立剎。佛圖九層,高四十余丈,其諸費(fèi)用,不可勝計(jì)。”

?

酈道元《水經(jīng)注·谷水》:“水西有永寧寺,熙平中始創(chuàng)也,作九層浮圖。浮圖下基方一十四丈,自金露柈下至地四十九丈。取法代都七級(jí)而又高廣之。”

?

楊衍之《洛陽記》:“永寧寺,熙平元年靈太后胡氏所立也,在宮前閻闔門南一里御道西。……中有九層浮圖一所,架木為之,舉高九十丈。上有金剎,復(fù)高十丈,合去地一千尺。”

?

有研究者根據(jù)文獻(xiàn)記載并結(jié)合發(fā)掘資料,推測永寧寺塔高度約為136.7米。而我國現(xiàn)存最高的木塔——山西應(yīng)縣遼代木塔通高67.31米。永寧寺塔比之不僅早了500多年,高度也是其兩倍。

建造解碼

但是,在當(dāng)時(shí)技術(shù)條件有限的情況下,郭安興是如何建造出如此高聳入云的寶塔的呢?

?

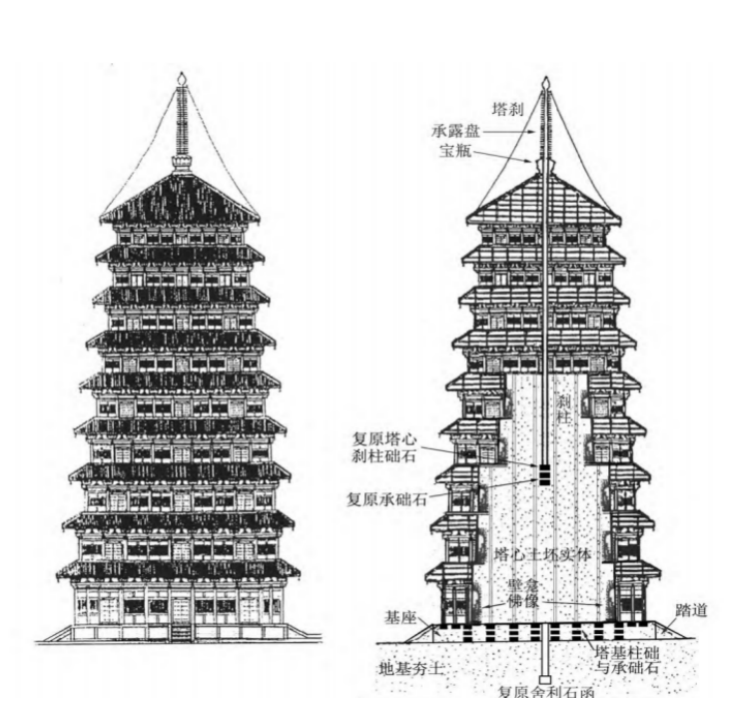

1979年,中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所洛陽工作隊(duì)對(duì)永寧寺塔基進(jìn)行了發(fā)掘,鑄就永寧寺塔“通天”奇跡的秘密終于得以揭示。

?

永寧寺塔的塔基位于寺院中部偏南,是整個(gè)建筑的“根基”。

?

郭安興將塔基分為上下兩層,皆為夯土板筑而成。下層臺(tái)基東西廣101.2米,南北寬97.8米,高逾2.5米,是地面以下的基礎(chǔ)部分,緊緊的“托”住整個(gè)塔體;上層臺(tái)基則位于下層臺(tái)基的正中心,總體呈正方形,且四周用青石包砌,以增強(qiáng)防潮性和耐久性,是地面以上的基座部分。這種設(shè)計(jì)將夯土的穩(wěn)定性和青石的耐久性巧妙地結(jié)合在一起,為寶塔打造了一個(gè)堅(jiān)不可摧的地基。

?

塔的“骨骼”——底層柱網(wǎng)的設(shè)計(jì)也頗為精巧。

?

郭安興用124個(gè)方柱搭建了一個(gè)五圈排列的方形柱網(wǎng):最內(nèi)圈的“中心柱”共16個(gè),4個(gè)一組,分布四角,通過夯土塔芯與上部結(jié)構(gòu)相連,組成堅(jiān)固的核心柱網(wǎng),如同塔的“脊梁”一般;第二圈12個(gè),每面4柱;第三圈20個(gè),每面6柱;第四圈28個(gè),每面8柱;第五圈為檐柱,共48個(gè)柱位,每面12柱。第四圈“明柱”以內(nèi)是由土坯與木柱混合砌成的方形實(shí)體,一方面土坯砌筑的方形實(shí)體使佛塔內(nèi)部保持了傳統(tǒng)的空間形式,另一方面木構(gòu)架(井干式鋪?zhàn)鲗觾?nèi)三圈柱網(wǎng))對(duì)土坯高臺(tái)起到穩(wěn)固拉結(jié)的作用,兩者結(jié)合形成塔心中部堅(jiān)實(shí)的木骨土坯實(shí)體,使塔身獲得空前的巨大體量,這也是這座佛塔得以建立的技術(shù)關(guān)鍵。另外,第五圈的“檐柱”與第四圈的“明柱”之間形成回廊式殿堂,又為塔身提供了額外的支撐,進(jìn)一步增強(qiáng)了整體的穩(wěn)固性。

?

在塔結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上,采用了土木混合結(jié)構(gòu)。以夯土為核心,外層用木柱支撐,這種結(jié)構(gòu)類似于現(xiàn)代建筑中的“鋼筋混凝土”。郭安興將夯土的穩(wěn)定性和木材的柔韌性完美結(jié)合,形成了一種既堅(jiān)固又靈活的結(jié)構(gòu)體系,既能讓塔抵御風(fēng)雨的侵襲,又能增強(qiáng)其抗震性,有利于永寧寺塔在地震等自然災(zāi)害面前保持屹立不倒。

?

永寧寺塔共有九層,每層的高度逐層遞減,塔身自下而上層層收分。每層的檐柱向內(nèi)收進(jìn),且收進(jìn)的節(jié)律與檐柱高度遞減的節(jié)律保持一致,每層每面向內(nèi)縮進(jìn)2.25尺,形成一個(gè)優(yōu)美的錐形結(jié)構(gòu)。郭安興正是利用這樣的設(shè)計(jì)有效地減少了風(fēng)力對(duì)塔身的沖擊,還在視覺上營造出了塔體的挺拔感,使其呈現(xiàn)出“通天”之態(tài)。

?

除此之外,塔剎的設(shè)計(jì)進(jìn)一步增添了“通天”之感。永寧寺塔塔剎的高度約70米,上有相輪、鎏金寶瓶和承露金盤,周圍懸掛著130枚金鈴,并通過四道鐵索連接到塔的四角。當(dāng)微風(fēng)吹過時(shí),金鈴發(fā)出清脆悅耳的聲響,仿佛是來自天籟的樂章——“寶鐸和鳴,鏗鏘之聲,聞及十余里”。塔剎的設(shè)計(jì)在增加塔的高度的同時(shí),賦予了塔以宗教和視覺上的震撼效果,使其成為洛陽城的標(biāo)志性建筑。

?

永寧寺塔建成后,憑借“殫土木之功,窮造型之巧”,被后人稱為“通天奇跡”。相傳,塔頂?shù)慕饎x高聳入云,仿佛連接天地,其上的金鈴在風(fēng)中搖曳,聲音能傳至數(shù)里之外。郭安興用他的智慧和才華,將這座寶塔打造成了一座連接人間與天界的“天梯”。

?

伽藍(lán)之殤

最初,在構(gòu)筑佛塔的形狀方面,郭安興有所猶豫。

?

北魏時(shí)期,構(gòu)塔主要有兩種形式,一種是圓形,另一種是方形,它們各自具有不同的含義和文化背景。一般來說,圓形構(gòu)塔保留了更多印度佛塔的原始特征,強(qiáng)調(diào)自身的獨(dú)立性和宗教象征意義;而方形構(gòu)塔更多地體現(xiàn)了中國化的建筑風(fēng)格和審美觀念,更注重與周圍建筑的協(xié)調(diào)性,比較適合融入寺院的整體布局。

?

“方為王朝之象征,正則國且盛。”

?

考慮到魏朝當(dāng)時(shí)的情形,舉國剛從困乏中走出,亟需一個(gè)標(biāo)志性建筑來彰顯國威,方形設(shè)計(jì)不僅象征著王朝的穩(wěn)固與強(qiáng)盛,還體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)建筑中“天圓地方”的宇宙觀。因此,郭安興放棄了圓形設(shè)計(jì)思想,采用方形設(shè)計(jì),來構(gòu)筑四面。

?

“浮圖四面,構(gòu)造高且易用之。”

?

郭安興采用方形的另一個(gè)重要設(shè)計(jì)思想在于為了能夠達(dá)到70多米的高度,木質(zhì)結(jié)構(gòu)方形奠基堅(jiān)韌牢固,處于市區(qū)之中“大氣有余,剛勁有力”。方形結(jié)構(gòu)在力學(xué)上具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性,能夠更好地承受巨大的重量和風(fēng)力,同時(shí)在視覺上也顯得更加雄偉壯觀。

?

憑借著對(duì)木質(zhì)結(jié)構(gòu)和佛塔的深入了解,郭安興成功設(shè)計(jì)出了這座讓國人為之驕傲的佛塔建筑。永寧寺塔不僅是中國古代建筑史上的奇跡,更是當(dāng)時(shí)北魏王朝強(qiáng)盛的象征。

?

然而,世間繁華,往往敵不過一場火。

?

永熙三年(534年),永寧寺塔被雷擊焚毀,這座曾經(jīng)輝煌一時(shí)的佛塔化為灰燼。大火從塔的第八層燃起,迅速蔓延至整個(gè)建筑,盡管朝廷派出千名羽林軍救火,但是火勢依然無法控制。大火整整燒了三個(gè)月,甚至一年后仍有煙氣散出。

?

?

傳說,永寧寺塔被大火焚燒三個(gè)月后,其構(gòu)件飛至東海,甚至有人從東萊郡(今山東地區(qū))來洛陽時(shí),在海上看到了塔的幻影,光輝四射,仿佛新造一般。然而,浮圖在顯現(xiàn)不久后,大霧升起,塔影便逐漸消失了。

?

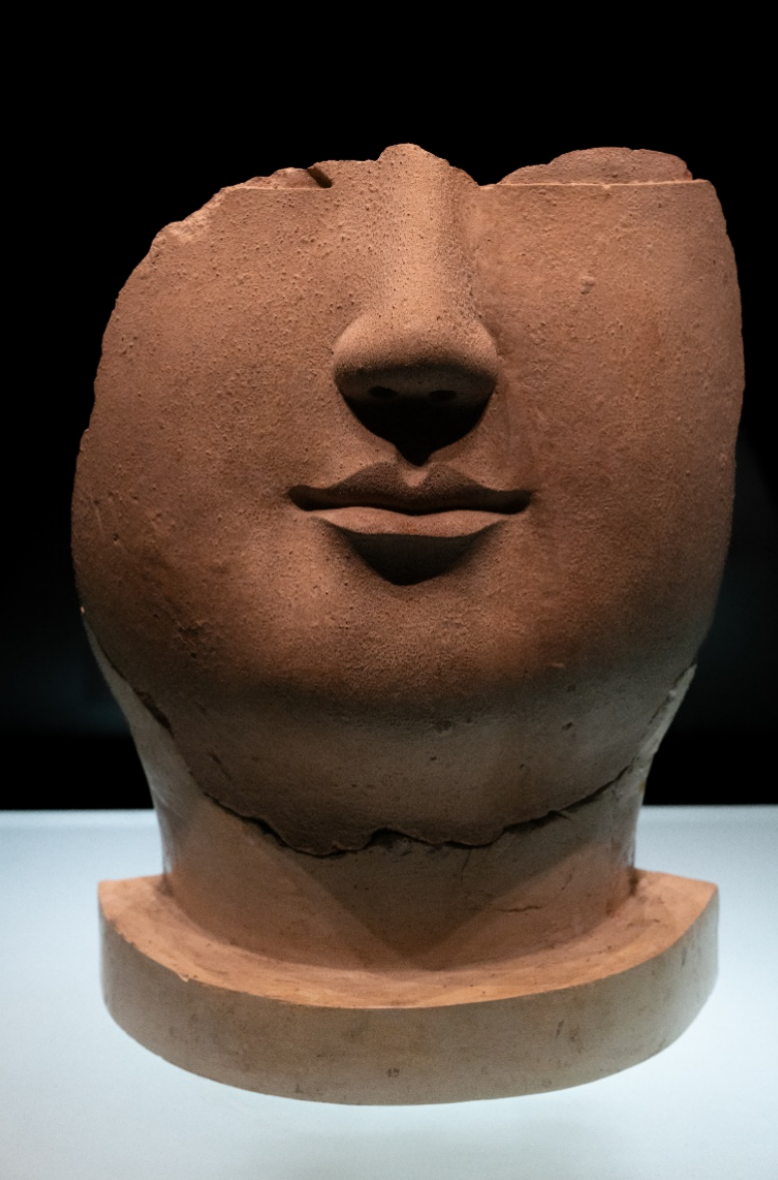

隨著考古工作的進(jìn)行,一批精美的彩繪泥塑造像殘件在永寧寺遺址中被發(fā)現(xiàn),所幸因大火的烘烤,一些殘件得以保存至今。這些泥塑造像多溫婉含笑、典雅靜謐,這種喜從心生、潔凈無言的笑容,給人以強(qiáng)烈的視覺沖擊和心靈震撼,令人頓入淡定、?超然之境界。一件殘缺的北魏泥塑佛面造像,被評(píng)為洛陽九大“鎮(zhèn)都之寶”之一,雖然造像眼眉、臉頰以上都已缺失,但那豐滿鮮活的?臉龐、挺直高頎的鼻梁、輪廓清晰而柔和的嘴唇,依稀流露出寧靜、雍容與慈祥,引人無限遐想,讓它擁有了“東方的蒙娜麗莎”的美譽(yù)。

?

這座在我國乃至世界已知的最高純木結(jié)構(gòu)建筑,這座由王朝統(tǒng)治者胡太后敕建、承載著“永遠(yuǎn)安寧”之希望的佛塔,在北魏時(shí)期僅僅存世了十八年。雖然短暫,卻留下了千年唏噓。

?

智出天然,妙感靈授

直到今天,關(guān)于永寧寺塔的設(shè)計(jì)建造者郭安興,民間仍流傳著一些神奇的故事。

?

郭安興的哥哥《魏故河澗太守郭定興墓志》中就有提到,郭安興“智出天然,妙感靈授”,他的設(shè)計(jì)靈感并非來自凡人智慧,而是“天授”。相傳,郭安興在設(shè)計(jì)永寧寺塔時(shí),曾通過觀察木材紋理瞬間判斷材料是否合格,甚至能夠感知石材的“氣脈”是否適合承重。并且,郭安興的設(shè)計(jì)圖紙被形容為“神秘藏寶圖”,同僚難以理解,但是他卻能夠精準(zhǔn)地把控施工的相關(guān)細(xì)節(jié)。?

?

相傳,郭安興在設(shè)計(jì)永寧寺塔時(shí),為了確保木塔的穩(wěn)定性,采用了獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):以一根巨大的木柱作為塔的核心支撐。這根木柱貫穿塔的九層,從塔基直達(dá)塔頂,成為整個(gè)建筑的“脊梁”,“遇風(fēng)不搖”,被視為祥瑞。另外,塔身傾斜時(shí),此柱還能夠自行調(diào)整角度來保持平衡。雖無實(shí)證,但這反映了人們對(duì)郭安興建筑技藝的贊譽(yù)。

?

宣武帝時(shí)期,郭安興還主持修建了景明寺,它和永寧寺并稱北魏洛陽兩大佛寺。景明寺香火極旺,每到四月初八,洛陽城周圍的各大名寺都要向景明寺贈(zèng)送佛像。佛像多達(dá)千余尊,依次從宣陽門(故城門)抬入,接受皇帝散花禮賀,當(dāng)是時(shí),百花齊放,鑼鼓齊鳴,歡呼之聲響徹全城。為了能完完整整地觀賞這場盛會(huì),許多人提前一兩天就趕到了寺院門口。

圖片 | 唐浩瑩

排版 | 劉慧伶

設(shè)計(jì) | 尹莉莎

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)