要點

內容提要

在7月的中央政治局會議、中央財經會議上均強調了“依法依規治理企業無序競爭”“推進重點行業產能治理”,政策調整信號釋放明顯,“反內卷”或成為影響下半年經濟走勢的主要因素,短期內經濟下行壓力存在,但長期利好高質量發展。7月,無論是供給端還是需求端均有不同程度的回調,新增信貸負增長,工業品價格增速存在觸底反彈空間。

供給端

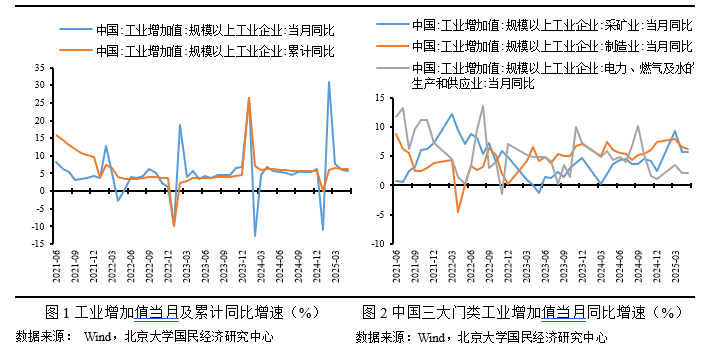

工業增加值:2025年7月,中國規模以上工業增加值同比實際增長5.7%,較6月放緩1.1個百分點,累計增長6.3%,較6月放緩0.1個百分點。這一增速主要受制造業進入傳統生產淡季以及高溫、暴雨洪澇災害等不利影響,但宏觀政策發力顯效以及高技術制造業的強勁表現支撐整體穩健。制造業和股份制企業表現相對突出,凸顯中國工業向高質量轉型的韌性。然而,外部環境復雜嚴峻以及極端天氣事件對持續增長構成潛在制約。

需求端

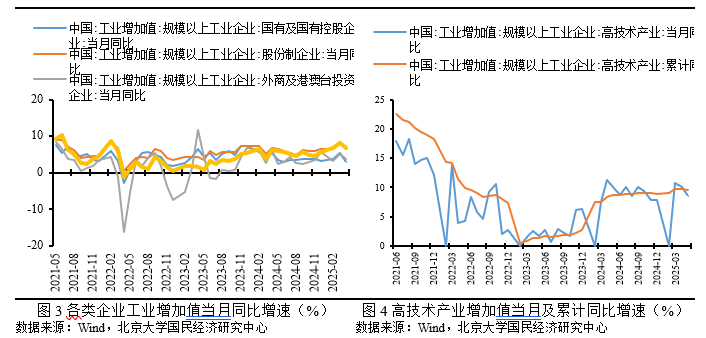

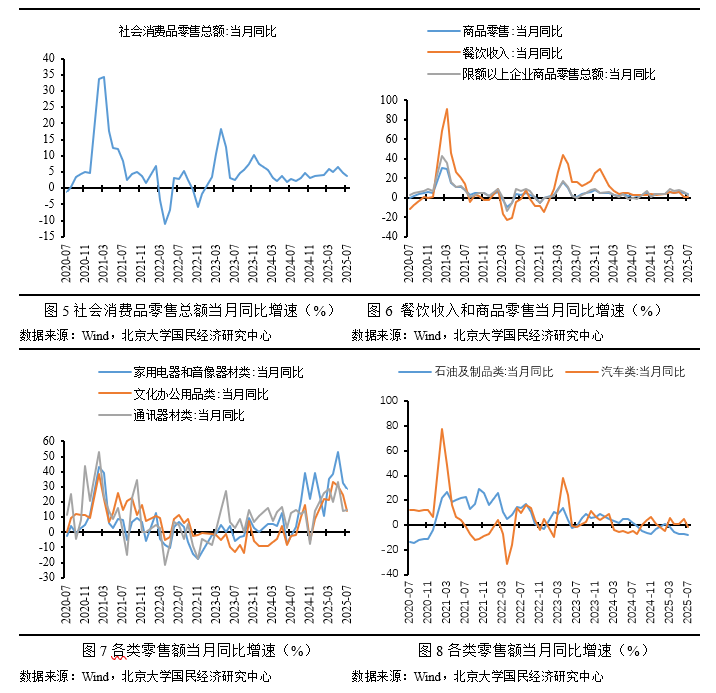

消費方面:2025年7月,社會消費品零售總額同比增長3.7%,較前月下降1.1個百分點,政策調整,消費額增速階段性回調。居民收入增速依然相對不高,消費額增速難以長期可持續大幅上漲。7月全國各地對第二批國補啟動時間不一致,汽車、辦公用品、家具、家電等消費增速小幅回調,抑制本月社零增速上行。

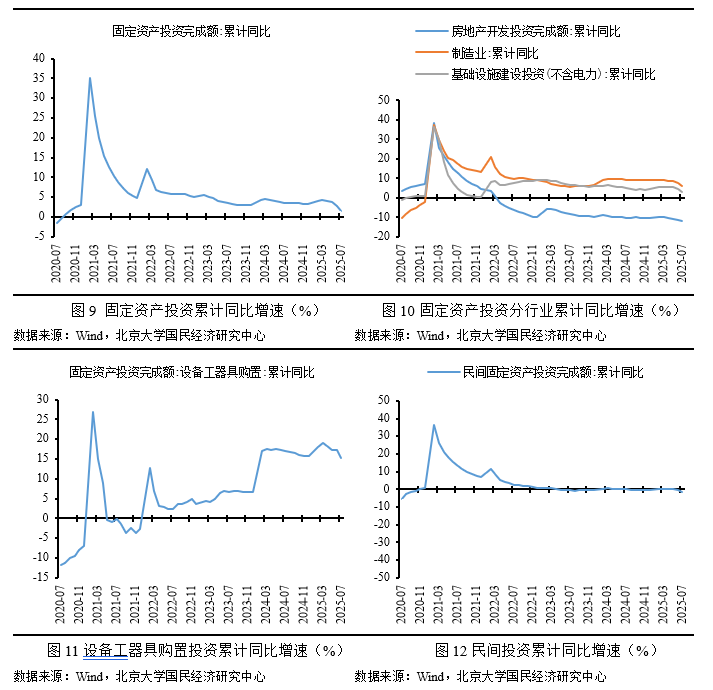

投資方面:2025年1-7月,全國固定資產投資同比增長1.6%,較1-6月下降1.2個百分點,政策調整,投資增速階段性回調。7月高層多次在重要會議上強調“治理企業無序競爭”,釋放“反內卷”信號明顯,政策初期企業多惜金觀望情緒,抑制企業擴大產能投資的積極性。

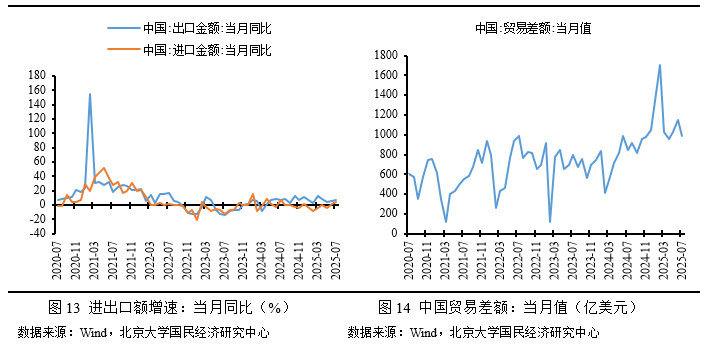

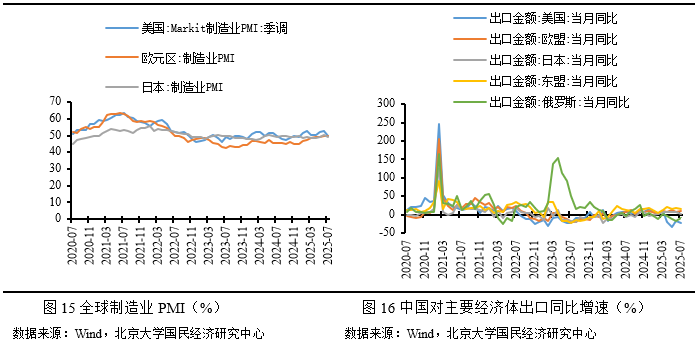

出口方面:2025年7月,出口總額3217.8億美元,同比增長7.2%,較前月上漲1.4個百分點,本月出口結構變化繼續,全部出口額增速小幅上漲。國別方面,中國對共建“一帶一路”國家、東盟、歐盟出口額增速繼續上漲,對美國出口繼續負增長;具體出口商品方面,老三樣繼續下降,新三樣繼續增長,尤其是對集成電路、汽車出口繼續高速增長。

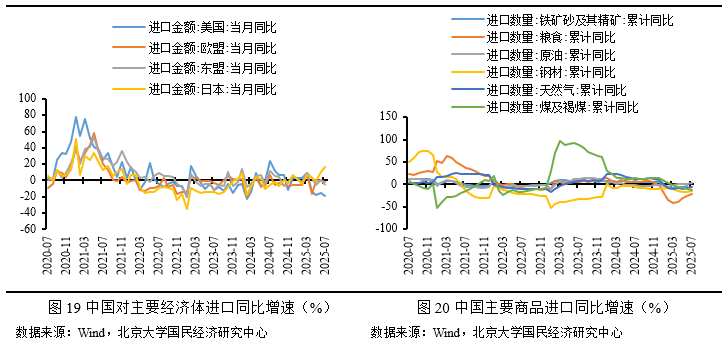

進口方面:2025年7月,進口總額2235.4億美元,同比增長4.1%,外貿國別結構變化,“一帶一路”效應釋放,貿易往來密集,帶動7月進口額增速進一步上行。疊加本月中國自非洲、拉美進口額增速上漲明顯,進一步帶動進口額增速上行。中國國內經濟結構調整依舊,對傳統大宗商品的需求減少,疊加外部環境愈發復雜,使得進口額整體依然相對低速增長。

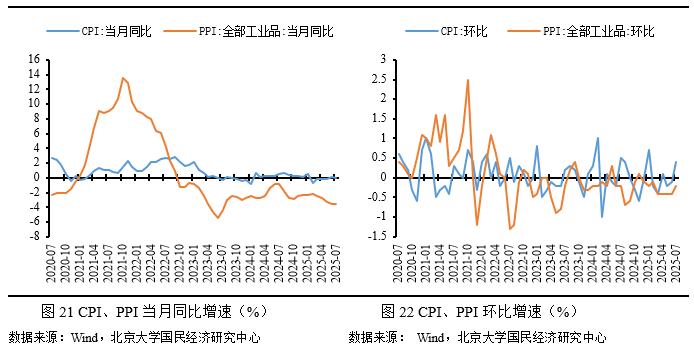

價格

CPI:2025年7月,CPI同比增長0.0%,較前月下降0.1個百分點;環比增長0.4%,較前月上漲0.5個百分點,高基數效應使得本月CPI增速小幅下降。受供給充足影響,CPI增速繼續低位前行,但本月存在一定的基數效應。“反內卷”效應逐漸顯現,居民部分消費工業品供給過剩問題或有緩解,工業消費品價格增速小幅上行,疊加食品價格的高基數效應的對沖,本月CPI同比增長0.0%。

PPI:2025年7月,PPI同比下跌3.6%,降幅與前月持平;環比下降-0.2%,降幅較前月收窄0.2個百分點。外部環境的不確定性、“反內卷”優化國內市場競爭秩序疊加極端降水的季節因素,PPI增速持續底部徘徊。

貨幣金融

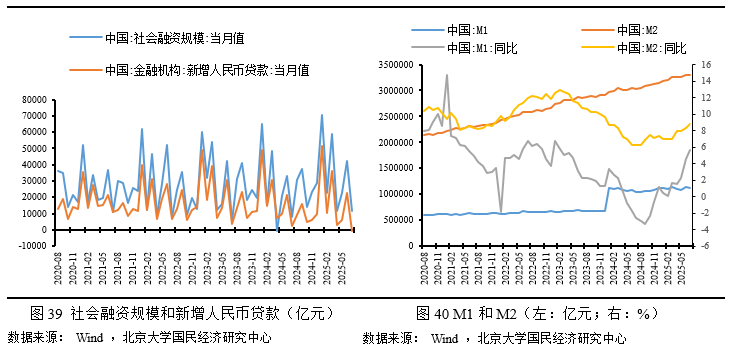

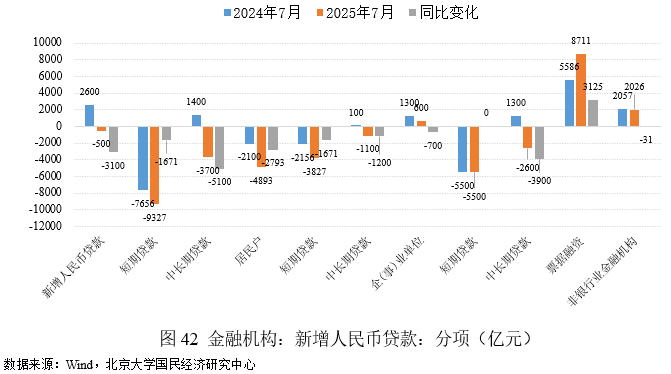

社會融資:2025年7月中國新增社會融資規模為11600億元,較2024年7月的32985億元同比減少21385億元,降幅64.8%。這一變化反映出信貸透支效應和季節性因素影響,融資需求季節性減弱。盡管政府債券發行提速提供支撐,但實體經濟融資偏弱,外部不確定性加劇。

人民幣貸款:2025年7月中國金融機構新增人民幣貸款為-500億元,較2024年7月同比下降3100億元,降幅119%。這一變化主要受季節性淡季和經濟需求低迷影響,企業與居民融資需求收縮明顯。房地產市場持續疲軟進一步拖累信貸增長。

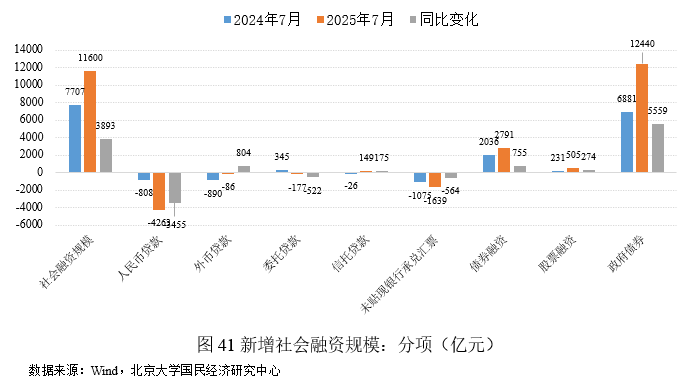

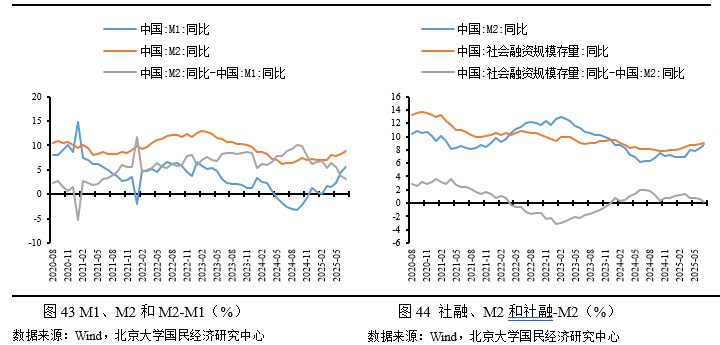

M2:2025年7月末,狹義貨幣(M1)同比增長5.6%,較6月上升1.0個百分點,反映企業活期存款增長加速,經濟活躍度有所提升;廣義貨幣(M2)同比增長8.8%,較上月上升0.5個百分點,顯示貨幣供應保持穩健擴張。M2與M1同比增速差收窄至3.2%,較6月下降0.5個百分點,表明企業資金流動性改善,但投資意愿仍需進一步激活。社會融資規模存量同比增速為9.0%,較M2增速高0.2個百分點,反映社融對實體經濟的支持力度持續增強,但經濟內生動能恢復的結構性挑戰依然存在。

正 文

工業增加值部分:工業產出小幅回落,政策支撐與季節因素并存

2025年7月,中國規模以上工業增加值同比實際增長5.7%,較6月放緩1.1個百分點,累計增長6.3%,較6月放緩0.1個百分點。這一增速主要受制造業進入傳統生產淡季以及高溫、暴雨洪澇災害等不利影響,但宏觀政策發力顯效以及高技術制造業的強勁表現支撐整體穩健。制造業和股份制企業表現相對突出,凸顯中國工業向高質量轉型的韌性。然而,外部環境復雜嚴峻以及極端天氣事件對持續增長構成潛在制約。

分行業:制造業領跑,采礦業低于整體

2025年7月采礦業增加值同比增長5.0%,低于整體增速。盡管國際大宗商品價格企穩及國內基建投資加速提振了煤炭、金屬礦等需求,但采礦業增速落后于制造業和高技術產業,反映出其對出口和內需回暖的敏感度較低。原材料價格波動對成本控制提出挑戰,尤其是中小型采礦企業,但與下游制造業的協同復蘇仍支撐了正增長。

2025年7月制造業增加值同比增長6.2%,高于整體增速。制造業PMI降至49.3%,較上月下降0.4個百分點,雖然仍低于50,但制造業景氣面有所擴大,顯示生產活躍度和訂單需求持續改善。 新能源汽車補貼、家電以舊換新等消費政策有效提振居民消費,為消費品制造業提供內需支撐。 然而,極端天氣事件如南方洪水和高溫影響了部分供應鏈,高基數效應可能對后續增速形成壓力。

2025年7月電力、燃氣及水生產和供應業增加值同比增長3.3%,低于整體增速。高溫天氣導致用電需求季節性波動,疊加洪水影響部分地區供電穩定性。盡管超長期特別國債支持的綠色能源基建項目為行業注入長期動力,但原材料價格波動對生產成本構成一定壓力。

分經濟類型:多元主體活力釋放

2025年7月國有及國有控股企業增加值同比增長5.4%,低于整體增速。國企在能源、鋼鐵等基建相關領域的優勢,結合專項債提速發行,確保了穩健表現。 但其增速低于總體水平,反映出市場化活力有待進一步釋放。極端天氣事件也對部分國企的上下游業務構成拖累。

2025年7月股份制企業增加值同比增長6.5%,高于整體增速。其在制造業和消費品領域的快速響應能力,疊加央行降準釋放的流動性,顯著推動了增長。原材料價格波動對中小股份制企業的成本控制形成挑戰,但其靈活性有效緩解了外部壓力。

2025年7月外商及港澳臺投資企業增加值同比增長2.8%,低于整體增速。7月出口同比增長雖有支撐,但美元走強、地緣政治緊張局勢及全球融資成本上升可能抑制出口需求,限制其進一步擴張。

2025年7月私營企業增加值同比增長5.0%,低于整體增速。在電子信息、輕工業等消費導向領域的靈活性,結合出口趕單效應和促消費政策,釋放了強勁增長動能。 中小私營企業面臨原材料價格波動和全球供應鏈調整的成本壓力,但政策支持有效緩解其融資約束。

此外,高技術制造業增加值同比增長9.3%,顯著高于總體工業增速,展現出強勁的創新動能。新能源汽車、工業機器人和高端裝備制造表現尤為突出。央行再貸款等定向工具有效降低企業融資成本,疊加財政支持的研發投入,助力技術升級和產業鏈優化。 然而,美元走強和全球融資成本上升可能削弱出口需求,影響外向型高技術企業,極端天氣事件也對成本管理提出更高要求。

消費部分:政策調整,消費額增速階段性回調

2025年7月,社會消費品零售總額同比增長3.7%,較前月下降1.1個百分點,政策調整,消費額增速階段性回調。居民收入增速依然相對不高,消費額增速難以長期可持續大幅上漲。

2025年度第二批次國補在7月啟動,但由于全國各地啟動時間不一致,使得7月的政策效應未能完全釋放,部分“兩新”范圍內消費品消費額增速小幅下降,但整體依然相對高位,當前消費的主要支撐。另外,“依法依規治理企業低價無序競爭”的“反內卷”,由于短期內影響居民收入、就業預期,階段性抑制消費增速上行。2024年上半年,全國居民人均可支配收入同比增長5.3%,與2024年持平,較2019年同期下降3.5個百分點,持續低迷的居民收入增速,抑制了居民消費需求擴張。

從具體消費品類型來看,7月,限額以上單位的家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類消費額增速相對較高,分別為28.7%、13.8%、20.6%,分別高于社會消費品零售總額增速-3.7、-10.6、-8.1個百分點。以上商品多為“以舊換新”和國家補貼范圍之內的商品,7月第二批國補全國各地啟動時間不一致,政策效應受限,相關商品消費額增速小幅回調,但依然屬于歷史高值。7月汽車消費額同比增長-1.5%,較前月下降6.1個百分點,直接影響社會消費品零售總額增速下滑月0.58個百分點,是導致7月社零增速下滑的主要因素;與汽車消費相關,汽車消費下滑間接抑制石油及制品消費的增長,7月石油及制品類消費額同比增長-8.3%,影響社零同比下降約0.4個百分點。

投資部分:政策調整,投資增速階段性調整

2025年1-7月,全國固定資產投資同比增長1.8%,較前期下降1.2個百分點,政策調整,投資增速階段性下調。其中,一、二、三產投資增速分別下降0.9、1.3、1.2個百分點;基建投資同比增長3.2%,較前期下降1.4個百分點,房地產投資進一步下降,降幅較1-6月下降0.8個百分點。

近期高層多次在重要會議上強調“治理企業無序競爭”,“反內卷”信號明顯,產能過剩明顯企業加快產能去化步伐,部分企業因政策初期看不清形勢惜金觀望,抑制企業擴大產能增加投資的積極性。7月30日,中央政治局會議上再次強調“依法依規治理企業無序競爭”“推進重點行業產能治理”;7月1日,中央財經會議強調“依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落后產能有序退出”。

調結構方面,1-7月,高技術產業中,信息服務業、計算機及辦公設備制造業、航空航天器及設備制造業投資增長較快,分別同比增長32.8%、16.0%、33.9%,較全部投資高31.2、14.4、32.3個百分點。

進出口部分:“一帶一路”效應顯現,支撐外貿走勢穩中有進

2025年7月,按美元計價,中國進出口總額5453.2億美元,同比增長5.9%。其中,出口總額3217.8億美元,同比增長7.2%;進口總額2235.4億美元,同比增長4.1%;貿易順差982.4億美元。外貿國別結構變化,“一帶一路”效應顯現,推動進、出口額增速超預期上漲。

出口方面,2025年7月,出口總額3217.8億美元,同比增長7.2%,較前月上漲1.4個百分點,本月出口結構變化繼續,全部出口額增速小幅上漲。國別方面,中國對共建“一帶一路”國家、東盟、歐盟出口額增速繼續上漲,對美國出口繼續負增長;具體出口商品方面,老三樣繼續下降,新三樣繼續增長,尤其是對集成電路、汽車出口繼續高速增長。

進口方面,2025年7月,進口總額2235.4億美元,同比增長4.1%,外貿國別結構變化,“一帶一路”效應釋放,貿易往來密集,帶動7月進口額增速進一步上行。疊加本月中國自非洲、拉美進口額增速上漲明顯,進一步帶動進口額增速上行。中國國內經濟結構調整依舊,對傳統大宗商品的需求減少,疊加外部環境愈發復雜,使得進口額整體依然相對低速增長。

2025年7月,出口總額3217.8億美元,同比增長7.2%,較前月上漲1.4個百分點,本月出口結構變化繼續,全部出口額增速小幅上漲。國別方面,中國對共建“一帶一路”國家、東盟、歐盟出口額增速繼續上漲,對美國出口繼續負增長;具體出口商品方面,老三樣繼續下降,新三樣繼續增長,尤其是對集成電路、汽車出口繼續高速增長。

外部需求方面,在主要出口伙伴國中,7月美國、日本制造業PMI均較前月小幅下降,經濟走勢相對平穩,外部需求穩定。7月美國Markit制造業PMI終值為49.8,低于前月,是2025年以來首次跌至榮枯線以下;日本制造業PMI為48.9,低于前月1.2個百分點;歐元區制造業PMI為49.8,高于前月49.5,盡管依然位于榮枯線以下,但2025年以來歐盟的PMI均值明顯高于2024年上半年均值。

從國別出口看,7月中國對美國、歐盟、東盟出口額當月同比增速分別為-21.67%、9.24%、16.59%,分別較前期上漲-5.54、1.65、7.09個百分點。本月中國對美國的出口額繼續大幅下滑,但中國對歐盟、東盟的出口卻保持高速增長。值得注意的是,2025年以來,對共建“一帶一路”國家及地區的出口快速增長,1-7月對共建“一帶一路”國家及地區出口占比中國對外出口總額的50%以上,同比增長10.4%,高于全部出口額增速4.3個百分點;推算7月當月對共建“一帶一路”國家及地區出口額同比增長15.3%,高于出口總額同比8.1個百分點。可見,盡管面對高關稅的沖擊,2025年中國出口總額增速并未發生斷崖式下滑的主要因素是“一帶一路”效應的顯現。

從具體出口商品看,傳統優勢產業出口額繼續下滑,高技術產業出口則相對繼續上行。7月,箱包及類似容器、鞋靴出口額繼續下降,分別同比增長-10.0%、-7.7%,降幅分別較前月擴大2.9、3.6個百分點。中國出口機電產品1937.02億美元,占中國出口總額的60.20%,仍在中國出口中占主導地位,同比增長8.02%。其中,出口集成電路178.88億美元,同比增長29.2%,較前月上漲4.9個百分點。高新技術產品出口為781.08億美元,同比增長4.25%,汽車(包括底盤)出口118.37億美元,同比增長18.55%。

外貿國別結構變化,進口額增速小幅上行

2025年7月,進口總額2235.4億美元,同比增長4.1%,外貿國別結構變化,“一帶一路”效應釋放,貿易往來密集,帶動7月進口額增速進一步上行。疊加本月中國自非洲、拉美進口額增速上漲明顯,進一步帶動進口額增速上行。中國國內經濟結構調整依舊,對傳統大宗商品的需求減少,疊加外部環境愈發復雜,使得進口額整體依然相對低速增長。

從國別進口看,中國從美國、歐盟、日本和東盟的進口額分別同比增長-18.87%、-1.58%、17.13%、-5.76%,分別較前月上漲-3.35、-1.99、6.27、-5.85個百分點。推算本月中國從共建“一帶一路”國家和地區進口額同比增長1.21%,同比增速由負轉正,較前月上漲4.97個百分點。同時,本月自非洲、拉丁美洲進口額同比增長19.36%、10.13%,分別較前月上漲15.47、8.18個百分點,與“一帶一路”地區共同帶動本月進口總額增速上漲。

從具體商品進口看,大宗商品方面,1-7月鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣、鋼材的進口量累計同比增速分別為-2.3%、2.8%、-13.0%、-6.9%、-15.7%,與1-6月相比,除了煤及褐煤進口量降幅擴大以外,原油進口增速由負轉正,鐵礦砂、天然氣、鋼鐵進口量降幅均有收窄。農產品方面,糧食進口累計同比下降21.6%,降幅收窄3.8個百分點。

價格部分:基數效應疊加“反內卷”,通脹率繼續低位前行

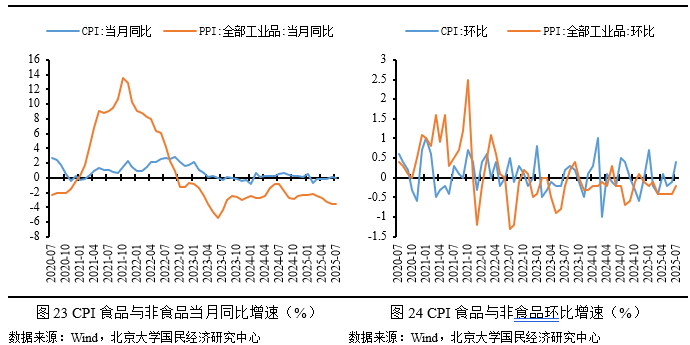

2025年7月,CPI同比增長0.0%,較前月下降0.1個百分點;環比增長0.4%,較前月上漲0.5個百分點,高基數效應使得本月CPI增速小幅下降。受供給充足影響,CPI增速繼續低位前行,但本月存在一定的基數效應。“反內卷”效應逐漸顯現,居民部分消費工業品供給過剩問題或有緩解,工業消費品價格增速小幅上行,疊加食品價格的高基數效應的對沖,本月CPI同比增長0.0%。

2025年7月,PPI同比下跌3.6%,降幅與前月持平;環比下降-0.2%,降幅較前月收窄0.2個百分點。外部環境的不確定性、“反內卷”優化國內市場競爭秩序疊加極端降水的季節因素,PPI增速持續底部徘徊。

基數效應,CPI增速小幅下降

2025年7月,CPI同比增長0.0%,較前月下降0.1個百分點;環比增長-0.1%,較前月上漲0.1個百分點,高基數效應使得本月CPI增速小幅下降。

受供給充足影響,CPI增速繼續低位前行,但本月存在一定的基數效應。“反內卷”效應逐漸顯現,居民部分消費工業品供給過剩問題或有緩解,工業消費品價格增速小幅上行,疊加食品價格的高基數效應的對沖,本月CPI同比增長0.0%。剔除食品價格和能源價格的核心CPI同比增速,自2月份以來呈震蕩上漲態勢,7月核心CPI同比增長0.8%,較7月上漲0.1個百分點;1-7月核心CPI增長0.5%,較一季度上漲0.2個百分點。

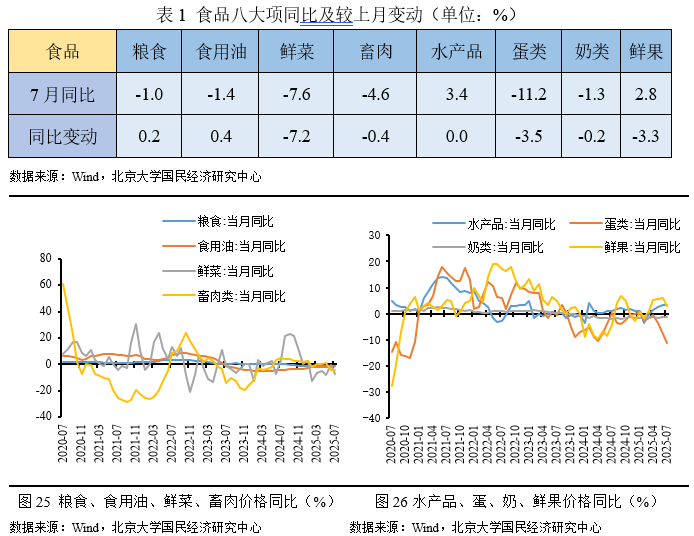

食品項中,從同比看,食品價格增長-1.6%,較前月下降1.3個百分點,食品供給充足,疊加高基數效應,食品價格同比繼續下行。2024年7月,受極端降雨天氣影響果、蔬、蛋類價格大幅上漲,對本月形成了高基數效應。總體而言,食品項八大類價格同比分化(2漲、6跌、0持平),其中蛋類同比幅度最大(-11.2%);較上月同比變動分化(2正、5負、1不變),其中鮮菜同比變動最顯著(-7.2%)。

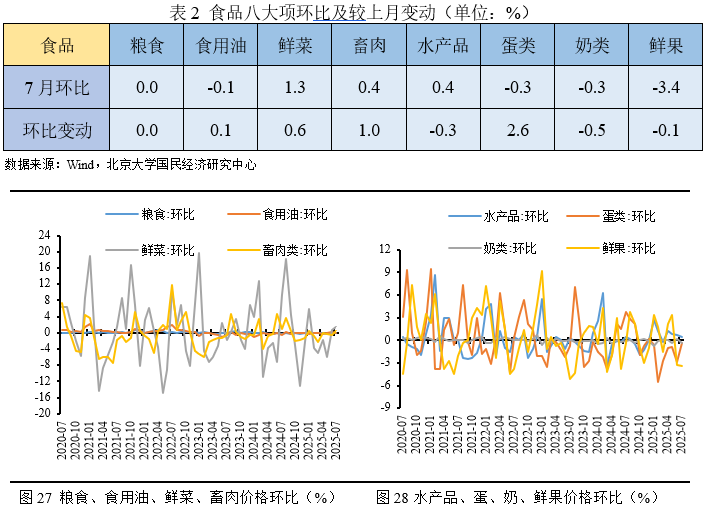

從環比看,食品價格環比增速增長-0.2%,較前月上漲0.2個百分點。受季節因素影響,夏季水果大量上市,且為蛋、奶消費淡季,使得本月大部分食品的價格呈環比下降,同時7月雨季部分地區受洪水影響蔬菜價格呈季節性上漲,受生豬養殖業反內卷影響,本月豬肉價格止跌上漲。總體而言,食品八大類價格環比漲跌互現(3漲、3跌、1持平),其中鮮果環比幅度最高(-3.4%),較上月環比變動分化(4正2負1不變),其中畜肉環比變動幅度最大(1.0%)。

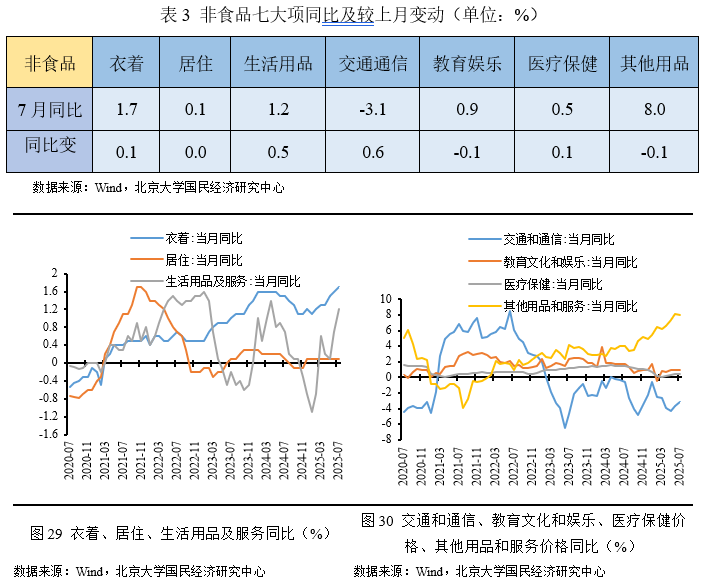

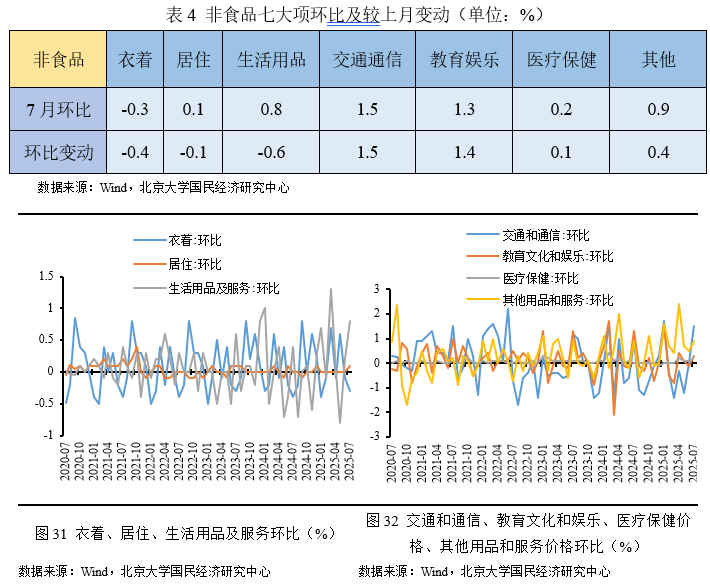

非食品價格同比增長0.3%,較前月上漲0.2個百分點,非食品價格觸底小幅上漲,但整體仍處于底部區間,家用器具、交通工具用燃料價格上漲是主要拉升因素。與2024年同期相比,非食品價格增速的下滑是拉低CPI增速的主要因素,也反映出當前非食品消費品供給充足,相對過剩的局面。本月服務價格同比增長0.5%,與前月持平。總體而言,非食品七大類價格同比普漲(6漲、1跌、0持平),其中其他用品及服務價格同比幅度最大(8.0%),較上月同比變動分化(4正2負1不變),其中交通通信價格同比變動最明顯(0.6%)。

從環比看,非食品價格環比增長0.5%,較前月上漲0.5個百分點,主要受家用器具、交通工具用燃料、旅游價格上漲帶動。暑期旅游旺季推動旅游價格季節性上漲,受能源價格波動影響,本月交通工具用燃料價格上漲3.0%。

受居住及能源價格上漲帶動,非食品價格止跌,一方面,畢業季房屋租賃需求增加,租金價格季節性上漲;另一方面,受國際原油價格波動影響,本月交通工具用燃料價格由上月的環比下降3.7%轉為上漲0.3%。總體而言,非食品項七大類價格環比分化(6正、1負、0持平),其中交通通信價格環比幅度最高(1.5%),較上月環比變動分化(4正、3負、0不變),其中交通通信價格環比變動最顯著(1.5%)。

“反內卷”疊加外部環境的不確定,PPI同比繼續底部前行

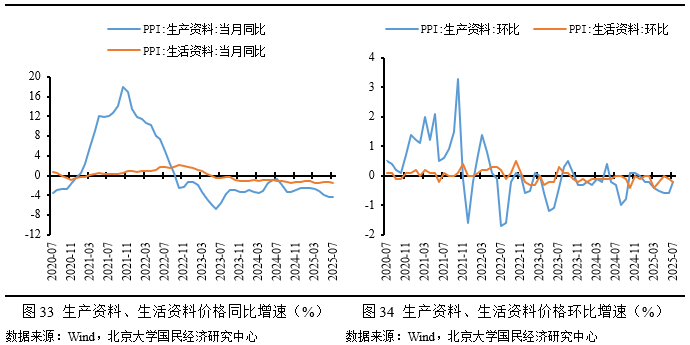

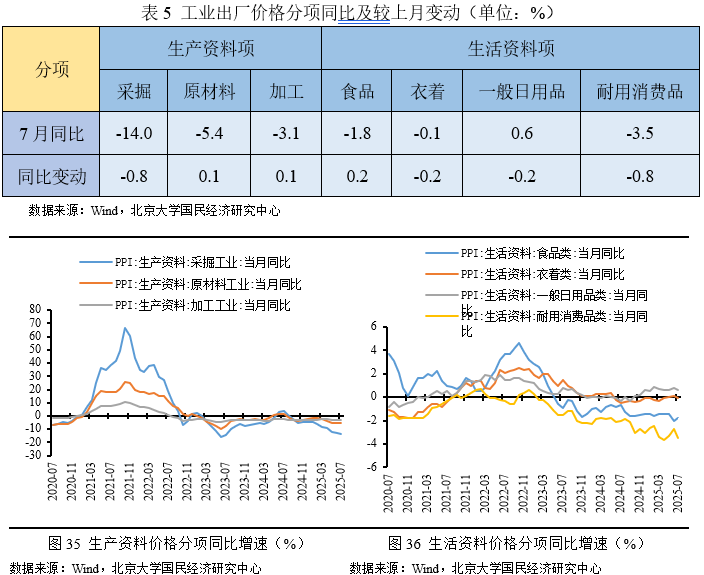

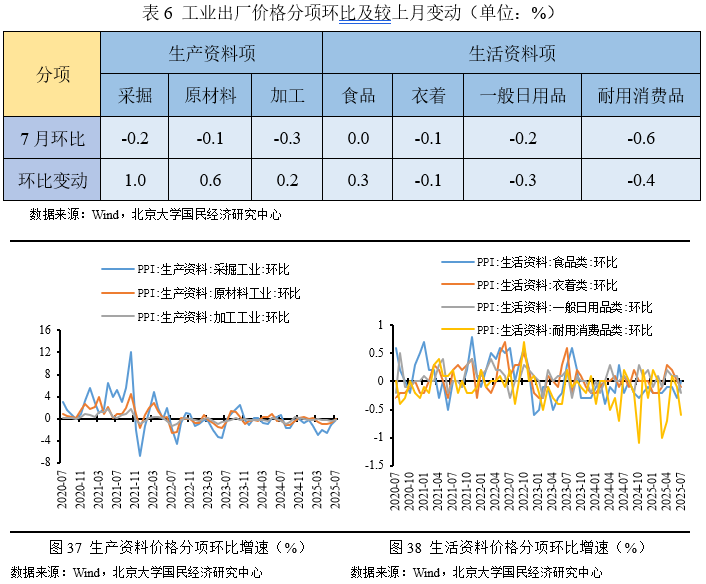

2025年7月,PPI同比下跌3.6%,降幅與前月持平;環比下降-0.2%,降幅較前月收窄0.2個百分點。外部環境的不確定性、“反內卷”優化國內市場競爭秩序疊加極端降水的季節因素,PPI增速持續底部徘徊。

受美國高關稅沖擊,全球貿易階段性收縮,經濟增速下滑,總需求收縮,工業生產階段性下滑,國際大宗商品價格下行,受輸入性傳導影響,國內部分工業品價格下降。7月國際大宗商品價格下行,受其影響國內煤炭開采業和洗選價格同比下降23.0%;受貿易不確定性影響,出口占比相對較高的計算機通信和其他電子設備制造業價格環比下降0.4%。

另外,國內仍處于經濟結構調整期,疊加國內高溫雨水天氣,一方面,房地產市場產能去化繼續,疊加高溫雨水天氣,企業開工減少,受其影響鋼鐵、煤炭等大宗商品需求相對收縮,大宗商品價格難以持續大幅上漲;另一方面,傳統產能去化的同時,高技術產業快速發展,使得有色、黑色金屬相關價格走勢相反。7月,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格同比下降10.0%,與之相對,有色金屬冶煉和壓延加工業價格則同比增長2.2%,反映出傳統產業與高技術產業走勢分化。

從同比看,7月PPI下跌3.6%,降幅與前月持平。受國際大宗商品價格下降的輸入性及高溫雨水天氣影響疊加“反內卷”國內優化市場競爭秩序的對沖,本月工業品價格增速繼續底部徘徊。生產資料價格同比下降4.3%,降幅較前月收窄0.1個百分點,其中采掘業、原材料、加工業價格同比增速分別上漲-0.8、0.1、0.1個百分點;生活資料價格同比下降1.6%,降幅較前月擴大0.2個百分點,其中耐用消費品價格同比下降3.5%,降幅擴大0.8個百分點。

從環比看,7月PPI環比增長-0.2%,降幅與前月持平。外部環境趨緊疊加經濟結構調整,生產資料價格環比增長-0.6%,降幅較前月收窄0.2個百分點,其中耐用價格環比波幅最為明顯。受外貿預期不穩影響,生活資料價格環比增長-0.2%,較前月下降0.1個百分點,其中,食品價格未變;衣著、一般日用品價格、耐用品價格均為環比負增長。

貨幣金融部分:新增社融仍有支撐,政府債券是主力

2025年7月中國新增社會融資規模為11600億元,較2024年7月的32985億元同比減少21385億元,降幅64.8%。這一變化反映出信貸透支效應和季節性因素影響,融資需求季節性減弱。盡管政府債券發行提速提供支撐,但實體經濟融資偏弱,外部不確定性加劇。

2025年7月中國金融機構新增人民幣貸款為-500億元,較2024年7月同比下降3100億元,降幅119%。這一變化主要受季節性淡季和經濟需求低迷影響,企業與居民融資需求收縮明顯。房地產市場持續疲軟進一步拖累信貸增長。

2025年7月末,狹義貨幣(M1)同比增長5.6%,較6月上升1.0個百分點,反映企業活期存款增長加速,經濟活躍度有所提升;廣義貨幣(M2)同比增長8.8%,較上月上升0.5個百分點,顯示貨幣供應保持穩健擴張。M2與M1同比增速差收窄至3.2%,較6月下降0.5個百分點,表明企業資金流動性改善,但投資意愿仍需進一步激活。社會融資規模存量同比增速為9.0%,較M2增速高0.2個百分點,反映社融對實體經濟的支持力度持續增強,但經濟內生動能恢復的結構性挑戰依然存在。

新增社融邊際擴張,政府債券融資支撐

2025年7月中國新增社會融資規模為11600億元,較2024年7月的32985億元同比減少21385億元,降幅64.8%。這一變化反映出信貸透支效應和季節性因素影響,融資需求季節性減弱。盡管政府債券發行提速提供支撐,但實體經濟融資偏弱,外部不確定性加劇。

新增人民幣貸款:大幅回落,透支效應顯現

2025年7月新增人民幣貸款為-4263億元,較2024年7月的21927億元同比減少26190億元,降幅119.4%。這一規模顯著低于預期,主要受6月季末沖量透支效應影響,導致7月信貸需求提前釋放。7月作為傳統信貸“小月”,企業融資需求季節性減弱,疊加制造業PMI降至49.3%,企業生產活動放緩,進一步拖累貸款增長。 此外,居民提前還貸規模雖同比有所下降,但仍對信貸形成一定制約。

新增政府債券:增長強勁,財政政策發力

2025年7月新增政府債券融資達12440億元,較2024年7月的8476億元同比增加3964億元,增幅46.8%。政府債券成為社融增長的核心支撐,反映出財政政策在穩經濟中的關鍵作用。7月新增專項債發行量同比大幅增加,資金主要投向基建等領域。這與中央強調“積極財政政策”的基調一致,盡管外部關稅壓力存在,但政府債券融資持續高位運行。

表外融資:表現分化,監管高壓延續

2025年7月表外融資(委托貸款、信托貸款、未貼現銀行承兌匯票)呈現分化態勢。新增委托貸款為-177億元,同比少增174億元;新增信托貸款為149億元,同比少增599億元;未貼現銀行承兌匯票為-1639億元,同比多增406億元。總體而言,表外融資對社融貢獻有限,反映出監管部門對影子銀行的嚴格管控。房地產行業調整及企業對非標融資依賴減少,導致委托貸款持續萎縮,而信托貸款和承兌匯票的相對改善可能與企業短期資金需求和流動性寬松有關。

企業直接融資:債券融資回暖,股票融資增長

2025年7月企業債券融資為2791億元,較2024年7月的2100億元同比增加691億元,增幅32.9%。近期國內債券收益率小幅下行,疊加人民銀行再貸款工具支持,企業發債成本降低,刺激了債券融資規模。非金融企業境內股票融資為505億元,同比增加351億元,增幅227.9%。盡管資本市場改革為股權融資提供支撐,但股市波動性較高,限制了股票融資的進一步擴張,尤其在全球金融市場不確定性加劇的背景下。

外幣貸款:負增長收窄,外部環境波動

2025年7月新增外幣貸款為-86億元,較2024年7月的-807億元同比多增721億元,負增長幅度收窄。美元走強壓力有所緩解,出口反彈提振了企業外幣貸款需求。地緣政治緊張局勢緩和進一步增強了外幣融資的吸引力,盡管全球供應鏈調整仍對部分企業構成挑戰。

信貸超預期負增長,社會信貸需求收縮

2025年7月中國金融機構新增人民幣貸款為-500億元,較2024年7月同比下降3100億元,降幅119%。這一變化主要受季節性淡季和經濟需求低迷影響,企業與居民融資需求收縮明顯。房地產市場持續疲軟進一步拖累信貸增長。

2025年7月新增短期貸款為-9327億元,較2024年7月同比增加-1671億元,增幅-22%。短期貸款減少幅度擴大,反映企業流動性需求進一步弱化,可能與生產經營活動放緩有關。7月制造業PMI為49.3%,比上月下降0.4個百分點,連續四個月低于榮枯線,表明制造業景氣水平有所回落,企業短期融資需求隨之減少。此外,7月份制造業進入傳統生產淡季,受部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響,企業生產活動放緩。

2025年7月新增中長期貸款為-3700億元,較2024年7月同比增加-5100億元,增幅-364%。中長期貸款轉負,顯示投資動能不足,企業長期融資意愿低迷。房地產市場低迷拖累相關需求,1-6月全國房地產開發投資同比下降11.2%,住宅投資下降10.4%,影響建材等行業中長期貸款。盡管政策引導資金流向制造業,但整體投資恢復緩慢,制造業PMI回落加劇中長期貸款收縮。

2025年7月新增居民戶貸款為-4893億元,較2024年7月同比增加-2793億元,增幅-133%。居民貸款大幅負增長,反映消費與房貸需求雙弱。其中,短期貸款為-3827億元,同比增加-1671億元;中長期貸款為-1100億元,同比增加-1200億元。居民短期貸款減少可能與季節性消費低迷和信心不足有關,盡管消費補貼政策提供支撐,但制造業活動放緩影響居民收入預期。中長期貸款負增長主要源于房地產市場疲軟,房價下行預期和杠桿率高企抑制房貸需求。

2025年7月企事業單位新增貸款為600億元,較2024年7月同比增加-700億元,增幅-54%。企事業單位貸款小幅正增長但同比減少,信貸結構調整明顯。其中,短期貸款為-5500億元,同比增加0億元;中長期貸款為-2600億元,同比增加-3900億元;票據融資為8711億元,同比增加3125億元。企事業單位整體融資偏弱,短期和中長期貸款減少反映生產投資需求低迷,制造業PMI回落至49.3%導致企業經營活躍度下降。票據融資大幅增加,可能企業轉向低成本票據替代常規貸款,優化融資結構。

M1增速回升,流動性改善明顯

2025年7月末,狹義貨幣(M1)同比增長5.6%,較6月上升1.0個百分點,反映企業活期存款增長加速,經濟活躍度有所提升;廣義貨幣(M2)同比增長8.8%,較上月上升0.5個百分點,顯示貨幣供應保持穩健擴張。M2與M1同比增速差收窄至3.2%,較6月下降0.5個百分點,表明企業資金流動性改善,但投資意愿仍需進一步激活。社會融資規模存量同比增速為9.0%,較M2增速高0.2個百分點,反映社融對實體經濟的支持力度持續增強,但經濟內生動能恢復的結構性挑戰依然存在。

M1增速回升:經濟活躍度提升,基數與政策共振

2025年7月末,M1余額為1110600億元,同比增長5.6%,較6月的4.6%回升1.0個百分點。M1增速的回升主要得益于企業活期存款的強勁增長,反映經濟活躍度有所改善。最新數據顯示,7月末M1同比增速為5.6%,較上月末加快1.0個百分點,創近29個月新高,背后是上年同期基數下沉以及隱債置換導致企業活期存款增加。 此外,今年以來M1的增速回升較大原因受到多重因素影響,包括低利率環境下對公定期存款出現再配置;財政支出加速與化債改善企業現金流。 然而,M1增速仍低于歷史均值,顯示企業投資信心尚未全面恢復。房地產市場持續調整及原材料價格波動可能繼續抑制活期存款增長,限制了M1的進一步反彈。

M2增速加速:貨幣供應穩健,寬松政策發力

2025年7月末,M2余額為3299400億元,同比增長8.8%,較6月上升0.5個百分點,達到16個月高點,反映貨幣供應整體穩健擴張。M2的加速得益于貨幣政策的適度寬松以及財政政策的協同支持。7月末M2增速加快,主要受社融增速加快推動,特別是近期政府債券融資規模較大,財政支出帶動存款派生加速。 此外,7月作為傳統信貸“小月”,但廣義貨幣供應量加速得益于政府債券發行提速和財政支出增加。 然而,M2增速的加速可能部分源于短期信貸擴張,實體經濟中長期融資需求仍顯結構性疲軟,居民和部分行業存款增長有限。

M2與M1增速差收窄:流動性壓力略緩

2025年7月末,M2與M1同比增速差從6月的3.7%收窄至7月的3.2%,表明企業資金從定期存款向活期存款的流動明顯改善,流動性壓力有所緩解。M1增速的較快回升顯示企業短期資金周轉需求增加,可能與制造業復蘇和出口訂單強勁有關。 然而,增速差仍處于較高水平,表明企業更傾向于持有低風險資產,固定資產投資等中長期支出意愿偏弱。 全球經濟不確定性繼續對企業信心形成壓制。

社融與M2增速差穩定:政策驅動仍為主導

2025年7月末,社融存量同比增速為9.0%,較M2增速高0.2個百分點,與6月的水平基本持平,顯示社融對實體經濟的支持力度保持穩定。2025年7月新增社融達1.16萬億元,同比多增,其中人民幣貸款和政府債券融資是主要貢獻力量。 社融增速持續高于M2,反映財政政策通過專項債和基建投資對經濟的強力托底。然而,表外融資和企業債券融資的相對疲軟表明實體經濟內生融資需求尚未全面復蘇,經濟動能仍需政策進一步激活。

展望未來:政策調整,下半年經濟下行壓力不減

工業產出方面:展望三季度,預計工業增加值增速將穩定在6.0%-7.0%區間。貨幣政策或通過降準、降息等工具引導資金流向制造業和綠色經濟,財政政策將繼續加碼基建投資,專項債和超長期特別國債發行節奏有望加快。然而,房地產低迷、外部需求不確定性及原材料價格波動需密切關注。

消費方面:預計2025年社會消費品零售總額增速倒“V”型走勢,下半年消費額增速或有回調。2024年底中央經濟工作會議指出,2025年重點任務之一是大力提升消費,并表示“實施提振消費專項行動,推動中低收入群體增收減負,提升消費能力”并加力擴圍實施“兩新”政策,政策推動上半年消費增速上行;下半年政策調整,“反內卷”短期內增加了就業、收入不穩的預期,受其影響下半年消費額增速或有回調。

投資方面:受政策刺激影響,上半年投資增速走勢平穩,2024年12月,中央經濟工作會議指出,提高投資效益是2025年的重點任務,“加強自上而下組織協調,更大力度支持‘兩重’項目。適度增加中央預算內投資。加強財政與金融的配合,以政府投資有效帶動社會投資” ;下半年政策調整,“依法依規治理企業低價無序競爭”或成主線,“反內卷”短期內對投資抑制明顯,或拉低下半年投資增速。

出口方面:2025年外部環境或進一步復雜,風險與機遇并存,預計2025年出口增速或震蕩前行。第一,歐美政權更迭增加了對外貿易的不確定性,尤其在全球環境復雜的當下,西方主要貿易伙伴國的大選年加劇了貿易政策多變的風險;第二,特朗普政府行為激進,當選以來的一系列關稅措施,抬高了全球關稅壁壘,增加了全球貿易的不確定性;第三,RCEP協議持續釋放外貿紅利,出口結構不斷優化,未來與東亞貿易或將對出口增速形成支撐。

進口方面:預計2025年進口增速或將延續復蘇態勢。一方面,國內穩經濟政策將持續發力,有助于拉動中國內需恢復逐步回暖,保障經濟基本面企穩回升,進口增速有望逐漸得到改善;另一方面,房地產市場仍在底部運行,抑制鋼鐵等大宗商品的進口,疊加全球貿易壁壘高筑,產業鏈被迫斷裂,供貨商更替,勢必影響原有的國際貿易往來,利空中國進口。

CPI方面,受“穩增長、促消費”政策影響,疊加2024年低基數效應,或推動2025年CPI增速上行,但外部趨緊的國際環境依然沒有改變,經濟內生動力不足,國內經濟壓力依然較大,就業、收入預期并未發生明顯改變,居民有效需求不足問題掣肘,使得未來居民消費價格難以快速大幅上漲,2025年CPI增速或小幅上漲,但仍處于歷史相對低位。

PPI方面,盡管中國國內經濟壓力猶存,企業內生動力不足,工業有效需求有待刺激,房地產市場產能去化猶在,經濟結構調整繼續,PPI下行壓力不減,但政策調整,“依法依規治理企業低價無序競爭”或成推動PPI增速上行的直接動力,2025年下半年PPI增速或明顯上漲。

新增社會融資規模:貨幣政策預計將保持穩健寬松,可能通過進一步降準或定向工具釋放流動性,引導信貸資源流向制造業、綠色經濟等重點領域。財政政策將繼續發力,基建投資和地方債務化解仍是重中之重,政府債券融資有望維持高位。但外部環境不確定性(如美國關稅風險、地緣政治因素)及國內消費復蘇的不均衡性可能對融資需求形成制約。預計2025年三季度社融增速將穩定在8.5%-9%區間,金融支持實體經濟的效率將進一步提升。

新增人民幣貸款:貨幣政策預計將延續穩健基調,可能通過降息或定向支持進一步激發企業投資和居民消費潛力。財政政策將繼續發力,基建投資和產業升級項目將支撐中長期貸款需求。但外部環境復雜性增加(如中美貿易摩擦、全球經濟放緩)以及國內房地產市場調整,可能對信貸擴張形成一定制約。預計2025年三季度新增人民幣貸款將保持溫和增長,信貸結構將進一步向制造業、綠色經濟等重點領域傾斜,金融支持實體經濟的質效將持續提升。

M2:貨幣政策預計將保持適度寬松,可能通過進一步降準或定向工具提升流動性,引導資金流向制造業、綠色經濟等重點領域。財政政策將繼續通過專項債和基建投資提振經濟,支撐M2和社融增長。然而,外部環境不確定性(如全球經濟放緩、地緣政治風險)及國內房地產市場調整可能對企業信心和居民消費形成制約。預計2025年三季度M1增速將進一步回升至5%-6%,M2增速維持在8%-8.5%左右,金融支持實體經濟的效率將進一步提升。

北京大學國民經濟研究中心簡介:

北京大學國民經濟研究中心成立于2004年,掛靠在北京大學經濟學院。依托北京大學,重點研究領域包括中國經濟波動和經濟增長、宏觀調控理論與實踐、經濟學理論、中國經濟改革實踐、轉軌經濟理論和實踐前沿課題、政治經濟學、西方經濟學教學研究等。同時,本中心密切跟蹤宏觀經濟與政策的重大變化,將短期波動和長期增長納入一個綜合性的理論研究框架,以獨特的觀察視角去解讀,把握宏觀趨勢、剖析數據變化、理解政策初衷、預判政策效果。

中心的研究取得了顯著的成果,對中國的宏觀經濟政策產生了較大影響。其中最具有代表性的成果有:(1)推動了中國人口政策的調整。中心主任蘇劍教授從2006年開始就呼吁中國應該立即徹底放棄計劃生育政策,并轉而鼓勵生育。(2)關于宏觀調控體系的研究:中心提出了包括市場化改革、供給管理和需求管理政策的三維宏觀調控體系。(3)關于宏觀調控力度的研究:2017年1月,本中心指出中國的宏觀調控應該嚴防用力過猛,這一建議得到了國務院主要領導的批示,也與三個月后十九大報告中提出的“宏觀調控有度”的觀點完全一致。(4)關于中國經濟目標增速的成果。2013年,劉偉、蘇劍經過縝密分析和測算,認為中國每年只要有6.5%的經濟增速就可以確保就業。此后不久,這一增速就成為中國政府經濟增長速度的基準目標。最近幾年中國經濟的實踐也證明了他們的這一測算結果的精確性。(5)供給側研究。劉偉和蘇劍教授是國內最早研究供給側的學者,他們在2007年就開始在《經濟研究》等雜志上發表關于供給管理的學術論文。(6)新常態研究。劉偉和蘇劍合作的論文“新常態下的中國宏觀調控”(《經濟科學》2014年第4期)是研究中國經濟新常態的第一篇學術論文。蘇劍和林衛斌還研究了發達國家的新常態。(7)劉偉和蘇劍主編的《尋求突破的中國經濟》被譯成英文、韓文、俄文、日文、印地文5種文字出版。(8)北京地鐵補貼機制研究。2008年,本課題組受北京市財政局委托設計了北京市地鐵運營的補貼機制。該機制從2009年1月1日開始被使用,直到現在。

中心出版物有:(1)《原富》雜志。《原富》是一個月度電子刊物,由北京大學國民經濟研究中心主辦,目的是以最及時、最專業、最全面的方式呈現本月國內外主要宏觀經濟大事并對重點事件進行專業解讀。(2)《中國經濟增長報告》(年度報告)。該報告主要分析中國經濟運行中存在的中長期問題,從2003年開始已經連續出版14期,是相關年度報告中連續出版年限最長的一本,被教育部列入其年度報告資助計劃。(3)系列宏觀經濟運行分析和預測報告。本中心定期發布關于中國宏觀經濟運行的系列分析和預測報告,尤其是本中心的預測報告在預測精度上在全國處于領先地位。

免責聲明

北京大學國民經濟研究中心屬學術機構,本報告僅供學術交流使用,在任何情況下,本報告中的信息或所表述的觀點僅供參考,亦不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。

本報告版權僅為本研究中心所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。

免責聲明

北京大學國民經濟研究中心屬學術機構,本報告僅供學術交流使用,在任何情況下,本報告中的信息或所表述的觀點僅供參考,亦不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。

本報告版權僅為本研究中心所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號