文博時(shí)空 作者 朱紫璇 公元621年,竇師綸踏上了前往蜀地益州的道路。他的新頭銜是“大使”,肩負(fù)著為初生的唐王朝監(jiān)制輿服器物的重任。此時(shí)的他或許并未意識(shí)到,這段旅程將催生大唐絲綢藝術(shù)史上的一顆明珠——陵陽(yáng)公樣。

?

從皇親貴胄到陵陽(yáng)公

竇師綸(593~671年)的一生從一開(kāi)始就深深嵌入了初唐政治與文化的核心圈層。隋開(kāi)皇十三年(593年),他生于扶風(fēng)竇氏家族。《新唐書(shū)·宰相世系表》記載,竇氏自稱(chēng)東漢名臣竇章之后,因避難流亡于鮮卑拓跋部,改姓紇豆陵氏。這個(gè)源自鮮卑紇豆陵氏的世家,在北魏孝文帝漢化改革中改姓竇,以軍功起家,從此融入中原士族之列,在北魏至隋唐的亂世中始終立于權(quán)力核心。

?

竇師綸的祖父竇榮定是隋朝左武衛(wèi)大將軍,祖母更是隋文帝楊堅(jiān)的姐姐安成長(zhǎng)公主。這層皇親國(guó)戚的身份,讓竇家在隋代便躋身頂級(jí)權(quán)貴圈層。其父竇抗則為唐高祖李淵的至交,自幼與李淵情誼深厚,晉陽(yáng)起兵時(shí),他毅然率領(lǐng)家族子弟投奔李淵。竇師綸也隨父投身軍旅,起兵途中,李淵第五子李智云被隋軍捕獲殺害。當(dāng)眾人畏禍避嫌時(shí),竇師綸冒著生命危險(xiǎn)收殮遺骸并將其秘密安葬。這一義舉感動(dòng)了李淵,正如他詔竇師綸言“汝收我愛(ài)子,還冝事我愛(ài)兒”。這份忠義,讓竇氏獲得超越軍功的信任。竇抗也成為唐朝開(kāi)國(guó)元?jiǎng)祝僦猎紫唷R虼耍笫烙性唬?strong>“竇氏自武德至今,再為外戚,尚主者八人,女為王妃六人,唐世貴盛,莫與為此。”

?

竇師綸自幼便成長(zhǎng)于這樣一個(gè)坐擁頂級(jí)政治資源與工藝營(yíng)造的門(mén)閥之中。而在竇氏家族中,美學(xué)似乎是一種家族基因的傳承。竇師綸的父親竇抗為隋朝幽州總管時(shí),曾“創(chuàng)造五層大木塔,飾以金碧,扃舍利于其下”,到唐武德元年(618年)時(shí)擔(dān)任將作大匠。他的堂叔竇璡,曾在貞觀初年擔(dān)任將作大匠,修繕洛陽(yáng)宮時(shí)“崇飾雕麗”。就連竇師綸身為襄陽(yáng)公主駙馬的三哥竇誕也曾因“修營(yíng)太廟賜物五百段”。放眼歷史,一個(gè)家族有這么多成員參與國(guó)家重大文物的建設(shè),除了清代“樣式雷”家族外,恐怕再難找到能與之匹敵的了。

?

竇師綸所處的初唐,是一個(gè)宗教與政治交織的時(shí)代。李淵登基后頒布《先老后釋詔》,將道教置于儒教、佛教之上,在這樣的氛圍中,竇氏作為與皇室休戚與共的外戚,自然順應(yīng)了皇室的宗教選擇而信奉道教。竇師綸也被李淵親口稱(chēng)贊:“知汝少好長(zhǎng)生之道,仙經(jīng)有陵陽(yáng)子,今因汝功封陵陽(yáng)郡開(kāi)國(guó)公,旌所好也。”陵陽(yáng)公的封號(hào)就得于此,這也為之后陵陽(yáng)公樣的誕生奠定了基礎(chǔ)。

?

??蜀都重任?結(jié)緣蜀錦

竇師綸出身士族,又從小接受工藝美學(xué)的熏陶,因此對(duì)工藝美學(xué)有著敏銳的感知。唐代張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫(huà)記》中記載他“性巧絕,草創(chuàng)之際,乘輿皆缺,敕兼益州大行臺(tái)檢校修造”,這也是竇師綸命運(yùn)真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

?

唐王朝于武德三年(620年)在益州設(shè)行臺(tái)尚書(shū)省,由同為扶風(fēng)竇氏的竇軌出任左仆射要職,為益州地區(qū)的最高長(zhǎng)官,相當(dāng)于現(xiàn)代的省長(zhǎng)之職。竇師綸極有可能就是在這樣的背景下到達(dá)了益州,加上其善巧思的過(guò)人本領(lǐng),被任命為益州大行臺(tái)檢校修造,如藤蔓般堅(jiān)固的關(guān)系網(wǎng)也為竇師綸制造與推行陵陽(yáng)公樣創(chuàng)造了條件。

?

武德四年(621),竇師綸以大使身份赴蜀地,掌管重新設(shè)計(jì)新王朝所用服物制度等方面的工作,這個(gè)看似臨時(shí)的任命,卻讓他與蜀錦結(jié)下了不解之緣。這里是當(dāng)時(shí)中國(guó)的絲綢生產(chǎn)中心,蜀錦以“章彩奇麗”聞名天下。當(dāng)時(shí)的益州,匯聚了來(lái)自各地的能工巧匠,保留著從三國(guó)時(shí)期延續(xù)下來(lái)的織錦傳統(tǒng)。任職期間,他不僅負(fù)責(zé)皇家輿服器械的制作,更有機(jī)會(huì)深入接觸蜀錦的織造工藝。

?

同時(shí),絲綢之路這條橫跨歐亞大陸的貿(mào)易通道,在唐代也達(dá)到了前所未有的繁榮。益州作為西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)文化中心,也受到了外來(lái)文化的影響,聯(lián)珠紋、對(duì)獸紋等異域圖案在當(dāng)?shù)亟z綢制品中屢見(jiàn)不鮮,為竇師綸提供了獨(dú)特的設(shè)計(jì)靈感。

?

絲路靈感:竇師綸的巧思三改

陵陽(yáng)公樣的出現(xiàn),并非偶然的工藝創(chuàng)新,而是在胡漢交融、四海來(lái)朝的時(shí)代中孕育而生。

?

唐朝皇室本身就帶著“混血”基因,隋煬帝、唐高祖的母親都是少數(shù)民族拓跋鮮卑的孤獨(dú)氏,唐太宗的母親也來(lái)自鮮卑族。這種血緣的交融,讓整個(gè)王朝對(duì)異族文化少了排斥,多了接納。胡旋舞、馬球風(fēng)靡一時(shí),窄袖胡帽成了時(shí)尚,裝飾紋樣里自然也多了些異族風(fēng)情。這種民族大融合,極大地拓寬了人們的視野。

?

織錦技術(shù)也恰好迎來(lái)突破,斜紋緯錦和花樓織機(jī)的應(yīng)用,使得絲綢花紋更加復(fù)雜多樣,色彩也更加華麗多彩。

?

絲綢之路暢通無(wú)阻,帶來(lái)中亞、西亞文化的深度交融。波斯的織錦、中亞的紋樣順著商路涌入中原,而中原的絲綢又沿著同一條路遠(yuǎn)銷(xiāo)羅馬、印度。開(kāi)放的環(huán)境使得中亞、西亞乃至歐洲的藝術(shù)風(fēng)格、紋樣題材大規(guī)模傳入中原。

?

其中就有兩種關(guān)鍵的外來(lái)紋樣沿著絲綢之路進(jìn)入中原,成為陵陽(yáng)公樣最重要的靈感來(lái)源。

?

波斯薩珊王朝(今伊朗一帶)的聯(lián)珠紋是當(dāng)時(shí)最具影響力的紋樣之一。聯(lián)珠紋是波斯薩珊王朝最具標(biāo)志性的紋樣,通常以20顆圓珠串聯(lián)成聯(lián)珠環(huán),作為骨架,象征一種星象學(xué)層面的神圣之光。環(huán)內(nèi)填充的一般都是動(dòng)物紋樣,如豬頭、大鳥(niǎo)和狩獵騎士,它們帶有明顯的異域風(fēng)格,造型古拙,雄健威猛。

?

此外,還有中亞粟特地區(qū)(今烏茲別克斯坦一帶)的粟特錦。其圖案一類(lèi)以變形聯(lián)珠紋或花卉作團(tuán)窠環(huán),填充獅、鹿、含綬鳥(niǎo)等動(dòng)物紋,外飾稚拙的十樣花;另一類(lèi)則無(wú)團(tuán)窠。色彩分為以青、綠、黃為主的冷色系列和以紅、黃、藏青為主的暖色系列。

?

?

在這樣的背景下,陵陽(yáng)公樣的出現(xiàn),成了水到渠成的事。竇師綸在設(shè)計(jì)時(shí),沒(méi)有生硬地照搬這些紋樣,而是對(duì)其進(jìn)行了三重改造。

?

首先是結(jié)構(gòu)優(yōu)化,將原本比較生硬、異域感強(qiáng)的單層聯(lián)珠環(huán),創(chuàng)新為雙層聯(lián)珠環(huán),淡化了波斯聯(lián)珠環(huán)原有的星象學(xué)或宗教神圣寓意,增強(qiáng)了層次感和裝飾性,使其主要作為一種美觀、規(guī)整的裝飾框架存在,更符合中國(guó)人的實(shí)用審美。

?

??其次是題材創(chuàng)新,將窠內(nèi)的單只動(dòng)物改為成對(duì)的瑞獸,形成對(duì)雉、對(duì)鹿等對(duì)稱(chēng)構(gòu)圖。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫(huà)記》記載,竇師綸創(chuàng)“對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游麟”,皆為中國(guó)傳統(tǒng)吉獸。這些成雙成對(duì)出現(xiàn)的瑞獸,不僅營(yíng)造出強(qiáng)烈的平衡、和諧、圓滿(mǎn)的視覺(jué)感受,更契合了中國(guó)人“好事成雙”“圓滿(mǎn)和諧”的吉祥觀念。

?

三是環(huán)飾升級(jí)??,將單純的聯(lián)珠環(huán)進(jìn)一步本土化,在團(tuán)窠外圍添加花卉、卷草等輔助紋樣,形成主次分明的視覺(jué)秩序。這種結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,使紋樣整體更加圓潤(rùn)、繁茂、富麗,充滿(mǎn)生機(jī),既保留了西域紋樣的異域風(fēng)情,又符合中國(guó)人“花團(tuán)錦簇”的審美取向。

?

竇師綸就這樣用波斯的“環(huán)”裝中原的“獸”,用中亞的“紋”搭中國(guó)的“意”, 最終造出一種全新的紋樣,迅速風(fēng)靡蜀地。由于其官封“陵陽(yáng)公”,因此將此類(lèi)紋樣稱(chēng)之為“陵陽(yáng)公樣”。

?

環(huán)中萬(wàn)象:陵陽(yáng)公樣的樣式流變

陵陽(yáng)公樣最根本的結(jié)構(gòu)特征,是采用了“團(tuán)窠紋”的骨架。所謂“團(tuán)窠紋”,可以理解為一種圓形或近圓形的獨(dú)立裝飾單元,像一個(gè)個(gè)“花團(tuán)”或“徽章”一樣,在織物或器物表面進(jìn)行規(guī)律性排列。

?

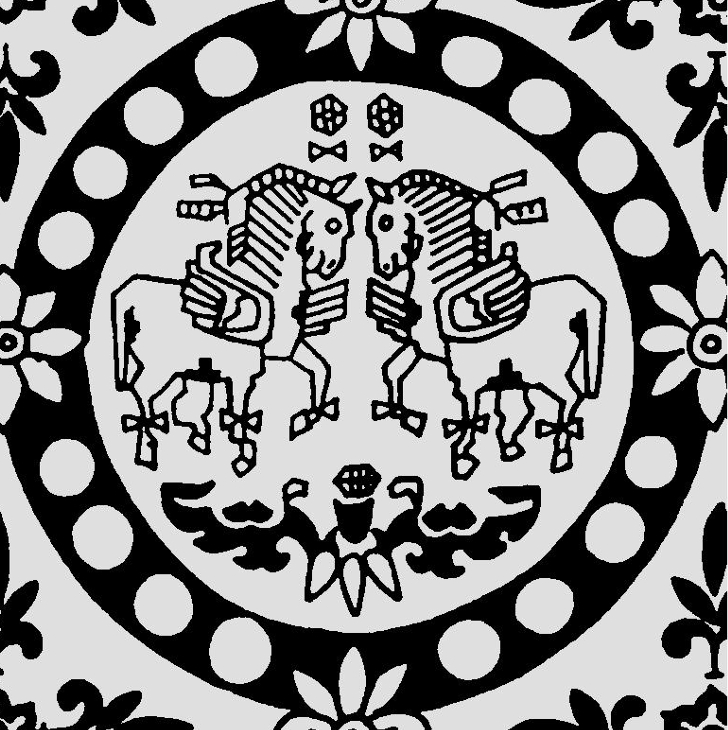

一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陵陽(yáng)公樣團(tuán)窠紋主要由兩大核心部分組成。一是外圈框架,即團(tuán)窠環(huán),這是界定圖案單元邊界、構(gòu)成視覺(jué)核心的環(huán)形邊框。二是中心內(nèi)容,即主題紋樣,它位于團(tuán)窠環(huán)中心,是視覺(jué)焦點(diǎn)的核心圖案,通常是成對(duì)的祥禽瑞獸。這種“外框+中心”的結(jié)構(gòu),既滿(mǎn)足了裝飾的秩序感,又能表現(xiàn)華麗繁復(fù)的內(nèi)容。根據(jù)團(tuán)窠環(huán)形式的不同,陵陽(yáng)公樣發(fā)展出三種主要且具有時(shí)代演變關(guān)系的樣式。

?

·早期樣式:聯(lián)珠團(tuán)窠動(dòng)物紋

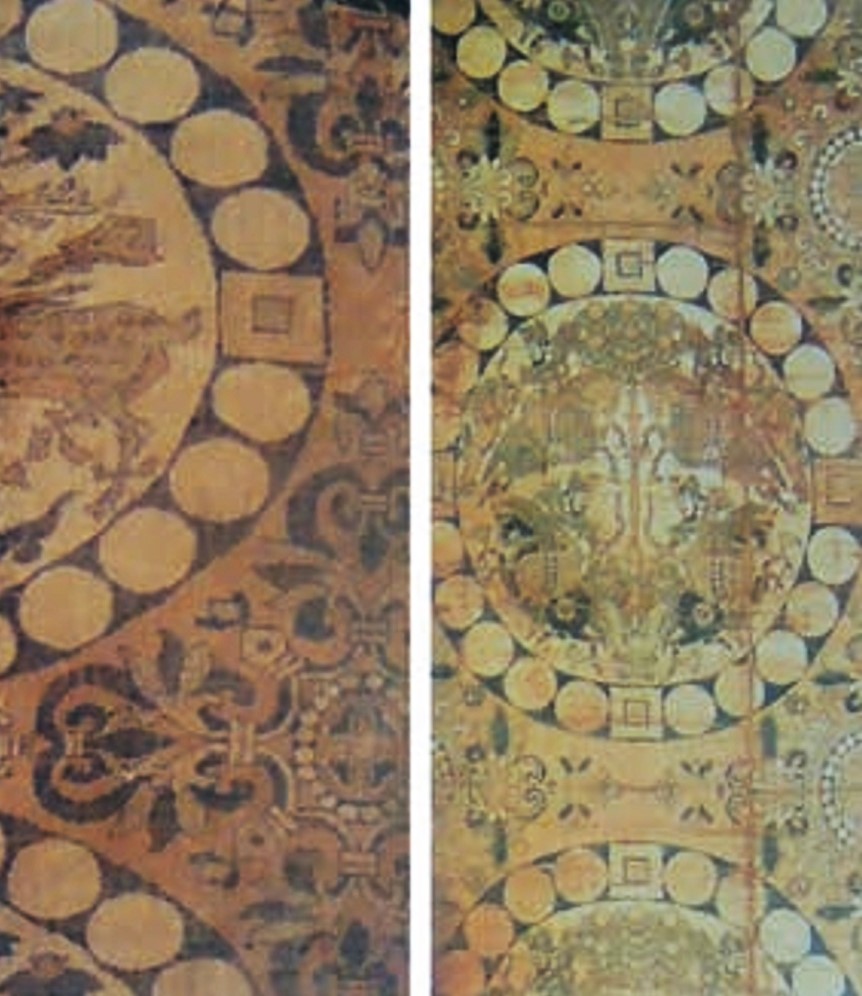

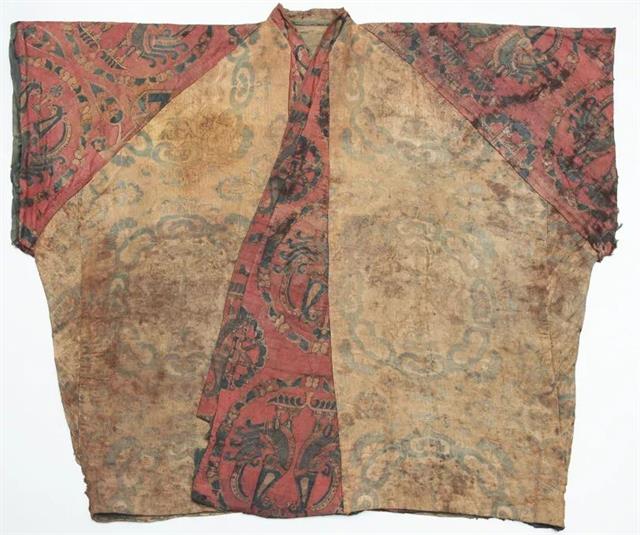

聯(lián)珠團(tuán)窠動(dòng)物紋是陵陽(yáng)公樣的初始形態(tài),直接反映了其對(duì)中亞、西亞,特別是波斯薩珊王朝的絲綢圖案的吸收。主要由20顆左右小圓珠串聯(lián)成閉合圓形邊框,環(huán)內(nèi)是成對(duì)的或單個(gè)的動(dòng)物紋樣。

?

不過(guò),這種樣式外來(lái)風(fēng)格非常強(qiáng)烈,造型相對(duì)規(guī)整但略顯單調(diào),主要流行于初唐時(shí)期。由于其異域特征過(guò)于突出,難以融入唐代追求更本土化、更華麗飽滿(mǎn)的審美趨勢(shì),到盛唐初期就很少用在官服上了。

?

武德四年(621年)高級(jí)官員常服上的“異文”圖案,很可能指的就是這種早期的聯(lián)珠團(tuán)窠動(dòng)物紋。因使用時(shí)間短,被德宗朝人蘇冕在《會(huì)要》中冠以“異文”之名。

?

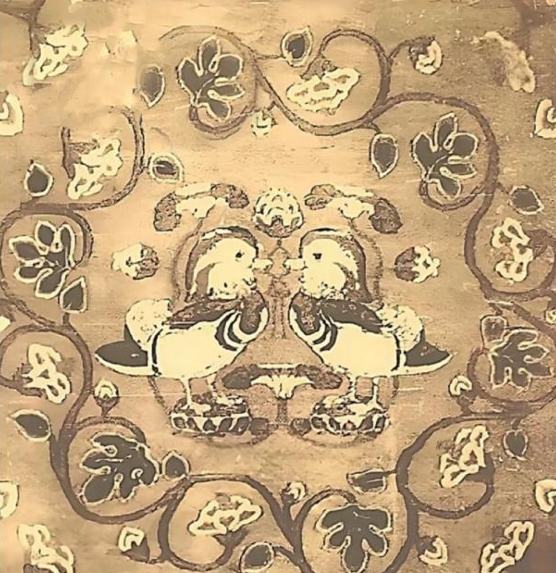

·主流樣式:花環(huán)團(tuán)窠動(dòng)物紋

隨著時(shí)代發(fā)展和審美需求的變化,陵陽(yáng)公樣逐漸本土化,其主流樣式演變?yōu)榛ōh(huán)團(tuán)窠動(dòng)物紋。這種樣式完美契合了盛唐的自信、開(kāi)放與富麗堂皇。

花環(huán)團(tuán)窠動(dòng)物紋用繁復(fù)的花卉、卷草或唐草紋取代了早期的聯(lián)珠環(huán)。花環(huán)不再是單調(diào)的圓珠,而是由盛開(kāi)的花朵、纏繞的藤蔓、飽滿(mǎn)的花蕾等元素交織盤(pán)繞而成,形成一個(gè)極其華麗、富有生命力的環(huán)形邊框。花環(huán)的來(lái)源可能是波斯的花瓣環(huán),但在中國(guó),它更多地被理解為由本土的忍冬紋或卷草紋發(fā)展演變而來(lái)。卷草的枝蔓常呈現(xiàn)出流暢的“S”形盤(pán)繞,充滿(mǎn)了動(dòng)感和韻律。

?

花環(huán)團(tuán)窠內(nèi)的動(dòng)物紋同樣強(qiáng)調(diào)對(duì)稱(chēng)式或中心式,但題材和風(fēng)格發(fā)生了顯著的變化。主要采用中國(guó)傳統(tǒng)的祥禽瑞獸,如獅子、麒麟、鳳凰、對(duì)龍、孔雀、仙鶴以及立鳥(niǎo)等,這些神獸仙禽象征著吉祥、尊貴和權(quán)力。造型也比早期的樣式更飽滿(mǎn)大氣,充滿(mǎn)了自信與活力,更具東方神韻。

?

發(fā)現(xiàn)于敦煌藏經(jīng)洞的“吉”字卷草葡萄立鳳紋錦殘片就是例子,團(tuán)窠環(huán)為葡萄卷草紋,藤蔓穿插盤(pán)繞,宛轉(zhuǎn)流麗,葉瓣與果實(shí)造型豐碩,翻卷?yè)u曳,形態(tài)自然。窠內(nèi)的鳳紋殘缺較為嚴(yán)重,只有部分足、尾,但仔細(xì)觀察仍能感受到其尾羽富有動(dòng)態(tài),似是展翅欲飛。

?

花環(huán)團(tuán)窠動(dòng)物紋區(qū)別于早期樣式濃烈的異域感,與中國(guó)傳統(tǒng)紋樣完美融合,更契合盛唐時(shí)期浮華自信的社會(huì)審美心態(tài)。因此成為陵陽(yáng)公樣的代表樣式,流行時(shí)間最長(zhǎng),貫穿盛唐,直至晚唐仍有余韻,影響力遠(yuǎn)超早期的聯(lián)珠團(tuán)窠紋。

?

·特殊變體:雙聯(lián)珠團(tuán)窠紋

在聯(lián)珠團(tuán)窠向花環(huán)團(tuán)窠的過(guò)渡中,還出現(xiàn)了一種特殊形態(tài):雙聯(lián)珠團(tuán)窠紋。這種樣式采用雙層聯(lián)珠環(huán)構(gòu)成,用于補(bǔ)充空白部分的賓花是唐草十樣花,視覺(jué)效果比單層聯(lián)珠更豐富。中心填充的主題則是非常中國(guó)化的祥瑞動(dòng)物,最常見(jiàn)的是象征威嚴(yán)的對(duì)龍紋。

?

這類(lèi)織物大量出土于絲綢之路沿線(xiàn),西至俄羅斯境內(nèi)的穆格山下的唐代遺址,東至日本奈良,中國(guó)境內(nèi)則是在吐魯番、都蘭。

?

?

尤為關(guān)鍵的是,吐魯番出土的一件雙聯(lián)珠團(tuán)窠對(duì)龍紋綺殘片,背面有“景云元年雙流縣折調(diào)細(xì)綾一匹”的墨書(shū)題記,證明它是初唐四川地區(qū)的產(chǎn)品,結(jié)合竇師綸曾在四川主持織造的經(jīng)歷,這類(lèi)紋樣很可能是他的設(shè)計(jì)。

?

雙聯(lián)珠和龍紋樣雖然是當(dāng)時(shí)常見(jiàn)的經(jīng)典組合,但也存在其他變化。除了雙聯(lián)珠外,有花瓣聯(lián)珠、卷草聯(lián)珠等。環(huán)內(nèi)的對(duì)龍紋樣也并不完全相同。其中最特別的一件是美國(guó)大都會(huì)博物館收藏的斜紋地對(duì)龍紋綾——上面的對(duì)龍竟然沒(méi)有龍頭。目前唯一合理的解釋是,織造這塊綾的織工對(duì)龍的形象理解不夠深入,因此省略了相對(duì)復(fù)雜的龍頭部分。

?

錦上詩(shī)痕:陵陽(yáng)公樣的唐詩(shī)印記

陵陽(yáng)公樣雖然實(shí)物和文獻(xiàn)記載較少,但唐詩(shī)作為唐代社會(huì)生活的百科全書(shū),為我們提供了寶貴線(xiàn)索。透過(guò)詩(shī)歌,我們可以一窺陵陽(yáng)公樣在唐代的風(fēng)貌。

?

唐代詩(shī)人敏銳捕捉到陵陽(yáng)公樣的獨(dú)特風(fēng)采。盧綸所見(jiàn)“花攢騏驎櫪,錦絢鳳凰窠”,是團(tuán)窠中麒麟與鳳凰的雍容華貴;杜甫贊嘆“花羅封蛺蝶,瑞錦送麒麟”??,瑞錦上的團(tuán)窠麒麟更顯尊崇;孫光憲描繪“團(tuán)窠金鳳舞襜襜”??,金線(xiàn)織就的團(tuán)窠鳳凰仿佛在衣襟上翩然起舞;韋莊詩(shī)中女子“鴛鴦愁繡雙窠”??,愁緒中仍不忘鴛鴦的意象。

?

這些詩(shī)句清晰地勾勒出陵陽(yáng)公樣的特征:以花卉或聯(lián)珠構(gòu)成團(tuán)窠圓環(huán),內(nèi)部填充成雙成對(duì)的祥瑞動(dòng)物。麒麟和鳳凰正是陵陽(yáng)公樣中的翔鳳、游麟,而鴛鴦則是指對(duì)雉。這些紋樣結(jié)構(gòu)飽滿(mǎn),色彩絢麗,一改之前云氣獸紋的單一,融合西域藝術(shù)元素,成為引領(lǐng)唐代貴族服飾風(fēng)尚的標(biāo)桿,當(dāng)時(shí)的貴族女子都以擁有一件“竇師綸款”錦衣為榮。

?

顧況筆下技藝超群的樂(lè)師獲賞時(shí)“銀器胡瓶馬上馱,瑞錦輕羅滿(mǎn)車(chē)送”?的場(chǎng)景,更印證了陵陽(yáng)公樣與與西域銀器、胡瓶同列,價(jià)值連城。陵陽(yáng)公樣作為四川織造專(zhuān)供內(nèi)庫(kù)的珍品,隨著駝鈴西去,與銀器、胡瓶一同穿梭于東西方之間,成為盛唐時(shí)期中外文化交流的見(jiàn)證。

?

竇師綸和他的陵陽(yáng)公樣,就像初唐的一扇窗。透過(guò)那些織錦紋樣,能看見(jiàn)胡商的駝隊(duì)帶著波斯珠子走來(lái),能看見(jiàn)巧匠的織機(jī)上,異域紋路漸漸融進(jìn)中原的祥瑞寓意。從蜀地的作坊到長(zhǎng)安的官服,從絲路的駝鈴到唐詩(shī)的詠嘆,這團(tuán)窠里的瑞獸,早不是簡(jiǎn)單的花紋。它藏著一位匠人的巧思,一個(gè)王朝的包容,還有不同文明相遇時(shí)的交融。

?

參考文獻(xiàn)

李劍平.唐代服飾圖形“陵陽(yáng)公樣”的研究與設(shè)計(jì)應(yīng)用[D].北京服裝學(xué)院,2017.

韓夢(mèng)冉.唐代“陵陽(yáng)公樣”圖案創(chuàng)新設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究[D].山東工藝美術(shù)學(xué)院,2024.

曹穎.陵陽(yáng)公樣命名寓意考[J].美術(shù)教育研究,2023,(08):36-38+42.

圖片 | 朱紫璇

排版 | 劉慧伶

設(shè)計(jì) | 尹莉莎

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)