經濟觀察報 關注

2025-09-04 09:35

![]()

歐陽曉紅/文

中國經濟正迎來新的增長范式。

近日,隨著寒武紀股價一路攀升,甚至一度躍升至A股“新股王”,資本市場的驅動力正轉向“創新—效率”的科技主線。這一變化,折射出經濟敘事的歷史性轉變。

2025年8月26日,國務院發布《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》(下稱《意見》),對人工智能(AI)的應用提出了明確的階段性發展目標。2024年的《政府工作報告》首次提出開展“人工智能+”行動,標志著人工智能發展已經上升為國家戰略。

望正資產董事長劉陳杰在2023年撰寫了《人工智能、經濟增長和結構性機會》一文。其建模研究顯示,即便在采用非常保守的假設影響下,人工智能的發展將顯著提升技術進步和規模經濟,使得潛在增速下降速度趨緩,且在一定時期保持較為穩定的發展。高質量的發展是時代的內在需求,是內外壓力和激勵的結果。

如今這一判斷正在被市場逐步驗證。站在數智時代的臨界點上,經濟觀察報對話劉陳杰,從宏觀趨勢到行業落點,試圖揭開科技投資背后的底層邏輯。

從模型假設到市場驗證

經濟觀察報:如今寒武紀的股價一度超越貴州茅臺,人工智能的發展上升為國家戰略。這是否意味著,你的模型假設已經被市場驗證?當前市場的上漲,是在交易“夢想”,還是交易“生產率提升”的現實?

劉陳杰:我們的模型推演正在被市場階段性驗證,但需清醒認識到,目前市場同時交易著“夢想”與“現實”。

從短期看,寒武紀登頂、成交放量,顯示資本在劇烈追捧AI時代的“期權價值”,這是對未來的貼現;但從中長期看,真正的可持續行情必須建立在“生產率提升”的堅實基礎上。關鍵的觀測點不在于股價本身,而在于AI滲透率提升后,能否在企業財報的毛利率、人均效益、研發費用轉化效率等核心指標上持續體現出來。目前,我們正處在從“夢想”走向“現實”的過渡期。

經濟觀察報:能否具體闡釋其底層邏輯是什么?

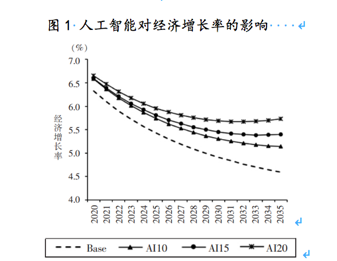

劉陳杰:我們先看一張圖,它展示了人工智能對中國潛在經濟增速的影響。從2020年到2035年,無論情景如何,潛在增速整體呈下降趨勢,這是人口老齡化、資本邊際遞減等結構性約束影響的必然趨勢。但在不同AI滲透率假設下(10%、15%、20%),經濟增長率均顯著高于基準情景(Base)。到2035年,基準情景下的潛在增速降至約4.6%,而AI滲透率達到20%的情景下可維持潛在增速在5.8%左右,顯示AI普及能夠有效托底經濟。

兩年前我提出一個假設:AI能有效延緩潛在經濟增速下滑,但有兩個前提:一是存在“閾值效應”——在模型設定中,當AI資本存量占國內生產總值(GDP)比重超過2%,對全要素生產率(TFP)的邊際拉動會從0.1個百分點躍升至0.4~0.5個百分點;二是資本市場可能會提前12—18個月定價這一躍升,而不是等到利潤表兌現。

如今,兩條證據鏈正在強化。宏觀層面,根據我們基于公開投資與算力設施擴張的初步估算,中國AI相關資本(包括服務器、算力中心與模型訓練投資)的存量占GDP的比重已接近2%,這意味著AI資本可能跨過模型設定中的“閾值水平”。市場層面,寒武紀股價一度超越貴州茅臺,反映的并非盈利對比,而是資本將“AI算力”視作未來10年的現金流入口,提前折現潛在收益。

不過,需要區分兩層定價:第一層是資產重估,AI算力、數據、模型被視為新型基礎設施,估值錨從市盈率(PE)轉向“每美元算力對應市值”,這部分仍含有“夢想溢價”;第二層是盈利兌現,若AI資本存量未來擴張,占GDP的比重達4%,全要素生產率對GDP的拉動有望穩定在0.6~0.8個百分點,屆時盈利會把估值拉回“生產率錨”。

因此,目前上漲并非純粹泡沫,而是“閾值效應”已被部分驗證,但盈利尚未完全兌現的中間狀態。隨著新政落地和算力投資加速,夢想溢價將逐步被生產率紅利消化,屆時寒武紀這類公司的市值才可能真正站穩。

算力財政:土地財政的歷史性替代

經濟觀察報:你強調AI會改變資本結構,讓資金從房地產/基建轉向實體經濟——似乎意味著“算力財政”正在取代“土地財政”。這一過程是可持續的嗎?

劉陳杰:這是一個深刻而不可逆的趨勢,但轉型并非一蹴而就,還需要時間和政策合力來推動。土地財政的邏輯是,圍繞稀缺土地形成金融循環;算力財政則是以算力、數據和模型為核心要素,重塑地方政府的資產負債表。從“賣土地”到“賣算力”,背后其實是中國資本結構的深層轉型。

經濟觀察報:在轉型過程中,最大的挑戰是什么?

劉陳杰:我認為有三重約束。第一是現金流約束。土地財政靠出讓金和抵押貸款滾動,依賴房價上漲消化錯配;算力財政則靠算力租金、數據分成和模型許可。我們測算過,如果全國AI算力使用率從55%提升到75%,租金收入可覆蓋地方債利息的42%,接近土地財政巔峰期的48%。這說明算力具備財政替代性,但可持續性依賴“算力使用強度”的不斷提升。

第二是資產估值約束。土地價格由供需和信用擴張支撐,而算力資產價值取決于技術迭代。如果摩爾定律繼續,每年單位算力成本下降30%,地方政府的算力資產可能出現“折舊大于增值”;若國產芯片受限,算力反而可能形成稀缺溢價。因此,地方政府需要構建“算力—電力—碳排放”的成本控制體系,鎖定成本端風險。

第三是政府角色轉變。過去政府是土地出讓方;未來政府則會成為“算力做市商”。在資產端,政府不再賣地,而是持有智算中心REITs(不動產投資信托基金),獲取長期租金分紅;在負債端,專項債使用從“土地儲備”轉向“智算建設”,償債來源也從土地出讓金轉變為算力租金與數據收益;在監管端,監管部門還可能設立算力交易所,使得算力使用權標準化、可流轉,培育新型要素市場。

經濟觀察報:這一模式可持續的條件是什么?

劉陳杰:歸根到底,就看這個不等式——AI資本深化速度>算力折舊速度+債務利息增速,能否長期成立。只有這樣,地方政府才能真正完成從“土地批發商”到“算力做市商”的角色躍遷;否則,“算力財政”也可能變成一場技術周期的幻覺。

破解索洛悖論:ECO指標的啟示

經濟觀察報:你也提到過“索洛悖論”。當前,AI是否已找到破解這一悖論的鑰匙?我們應該關注哪些微觀指標,以實時看到AI對全要素生產率的提升程度?

劉陳杰:大家常說起“索洛悖論”——技術進步不一定馬上帶來生產率提升。那AI是不是已經找到了破解的鑰匙?

我的看法是,曙光已經出現,但答案還沒完全揭曉。關鍵在于,AI要從單點提效的小工具,真正變成重構流程和組織的“生產力引擎”。

怎么判斷?有兩個直觀指標:第一,AI資本支出比率——在企業總投資中,AI投資的比重有多大。第二,營收和成本收益比——這筆AI投入,能不能帶來更多收入或節省更多成本。如果回報持續超過投入,那就意味著生產率真的在提升。

我們提出一個更系統的衡量方法,叫算力—產出彈性(Elasticity of Compute-to-Output,簡稱ECO)。公式很簡單:產出的增長率,除以算力投入的增長率。從宏觀看,可以用“工信部算力指數+統計局增加值”來計算;從微觀看,可以用企業的“GPU(圖形芯片)使用時長+產出”來計算。

當然,計算的時候要進行修正:剔除價格因素,否則名義增長率會虛高;將存儲、網絡等配套投入做區分,否則會低估AI的貢獻。此外,AI的效果通常要過1—2個季度才會顯現。

一句話總結:如果ECO長期大于0.25,也就是算力投入增長1%,產出能提升0.25%以上,再加上價格修正,我們就可以說,AI真的在逐步破解“索洛悖論”。

市場定價:從“市夢率”到“算力錨”

經濟觀察報:寒武紀的市盈率高達500多倍,而貴州茅臺的市盈率只有20倍左右。市場似乎在用“市夢率”定價AI企業。AI企業的合理估值錨是什么?

劉陳杰:傳統的市盈率等估值指標已經解釋不了。寒武紀的市盈率高達數百倍,這并不是因為它“貴”,而是因為當前公司的利潤太小,市場在購買它的未來收益。

AI企業到底值多少錢?該怎么估?我更傾向于用一個“三層估值法”來衡量。比如,現有業務——用PS(市銷率)或P/FCF(股價與自由現金流比)衡量公司當前的商業化能力。可見管線(pipeline)——用PEG(市盈率增長比)衡量公司未來1—3年的成長速度。遠期潛力——企業未來是否可能成為一個平臺型生態,如國產AI算力的核心底座。這個層面難以量化,更多依賴定性判斷。

寒武紀目前的高估值,反映的正是市場對其“第三層價值”的高度預期。不過,最終的估值必須經過一個“PS→PEG→PE”的收斂過程,才能實現從想象力到現實盈利的轉化。

一個更穩健的錨點是算力租金貼現模型(Compute-Rent DDM)。更接地氣的辦法,是把想象力落到現金流上:算力租金、軟件訂閱和模型分成。簡化成兩個指標:P/AC(市值/年可出租算力);EV/AI-Revenue(企業價值/AI核心收入)。

最近,高盛用EV/EBITDA(企業價值/息稅折舊攤銷前利潤)衡量寒武紀,是為了繞開寒武紀短期盈利過小、市盈率無意義的困境,把估值錨定在2030年的經營性現金流,用更加“現金流導向”的方式衡量企業價值,并通過上調出貨量預測和估值倍數,把目標價抬高到2104元。

一句話總結:AI時代的真正錨點,不是“市夢率”,也不是“市酒率”,而是每一美元算力能帶來多少租金收入。

應用落地:誰可能率先跑出商業閉環

經濟觀察報:你的文章強調了AI的“結構性機會”。隨著《意見》出臺,投資主線或正從“炒算力”向“掘應用”擴散。你認為接下來哪個應用領域最可能率先實現商業閉環和業績爆發?

劉陳杰:我們比較看好AI與垂直行業知識深度結合的領域,其護城河更深。AI+生物制藥(縮短研發周期、降低失敗成本)、AI+工業軟件(優化生產工藝、進行預測性維護)和AI+金融風控(進行動態定價、重塑反欺詐系統)這三個領域將最快產生扎實的現金流和建立起市場壁壘。它們離錢近,降本增效的效果可量化,容易形成商業閉環。

這段話可拆解成“護城河”與“現金流”兩張表,再用數據一一對照,結論則是:AI+金融>AI+工業軟件>AI+生物制藥。

把“誰能率先商業閉環”拆成三道閘門:剛性需求+可量化的 ROI(投資回報率);政策買單或企業付費意愿已驗證;數據壁壘和場景可復制。

用這三道閘門篩一遍,“AI+金融”是過去12個月唯一同時亮三盞綠燈的領域,“AI+制造”緊隨其后,兩者將先后進入“業績爆發期”。

至于率先實現“業績爆炸”,如果只能選一個賽道,那就是押注金融;如果要兼顧彈性和時間差,則是“金融+制造”雙輪配置。

策略應對:穿越周期,布局未來

經濟觀察報:《意見》提出了“到2027年,新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%”的目標。這將對AI產業的現金流和商業模式產生怎樣的影響?

劉陳杰:這一目標更偏向需求側拉動,而非簡單的補貼。其理想結果是再造一個如“移動互聯網”般的龐大內需市場,讓企業能在其中通過市場化競爭實現盈利。需要警惕的是部分領域可能出現“為了AI而AI”的項目堆砌。AI產業健康的標志是:出現不依賴補貼、能向海外輸出的AI產品與商業模式。

經濟觀察報:別人貪婪時我恐懼。當市場陷入狂熱時,你會關注哪些關鍵信號來判斷AI板塊是否已出現階段性頂部?是融資余額、監管態度,還是產業資本的減持行為?

劉陳杰:我會同時觀察三個層面的信號:

市場層面,看融資買入占比,在8%—12%時往往意味著行情啟動;當持續升至12%—15%時,杠桿資金明顯活躍,需要提高警惕;若逼近20%,幾乎等同于市場泡沫的頂點。還要看成交結構是否失衡,當資金高度集中在少數龍頭、出現“一致化上漲”時,常是頂部信號。

政策層面,看監管態度,一旦證監會或交易所開始提示風險、收緊融資、約束高換手率個股,往往意味著“政策頂”臨近。

產業層面,看產業資本減持,若一線AI企業的大股東或產業資本持續減持,說明最貼近真相的人選擇兌現。還要看基本面兌現度,當產業訂單、財報兌現與估值脫節,裂縫越大,風險越高。

當然,我不會依賴單一指標,而是結合融資數據+監管動向+產業資本行為的“三重共振”情況。當這三者同時指向過熱時,市場大概率已處于階段性頂部。

風險與調節:AI的三道安全網

經濟觀察報:AI帶來的紅利令人興奮,但不少人也擔心其負面效應,比如就業替代、數據安全、社會焦慮等。對此,你怎么看?

劉陳杰:確實,任何通用技術在改變生產率的同時,也會帶來社會摩擦。AI的風險主要有三方面:就業替代,即低技能崗位最先受影響,而再培訓速度未必跟得上,這可能加劇結構性失業;分配失衡,如AI成果往往集中在少數大公司和資本方,如果沒有制度調節,貧富差距會被拉大;倫理與監管,如深度偽造、算法偏見、責任歸屬等問題都可能沖擊社會信任。

因此,政策設計不能只看“AI資本存量的擴張”,還必須配套三條“安全網”:教育再培訓體系、收入分配機制以及法律倫理框架。否則,AI雖能提高全要素生產率,卻可能削弱社會的整體穩定性。

經濟觀察報:最后,請用一句話總結,AI對中國經濟的真正意義是什么?

劉陳杰:AI為中國經濟提供了歷史性的窗口,既有助于跨越中等收入陷阱,也能有效應對人口老齡化挑戰。展望“十五五”,我們現在不在終章,也不在第二章。我們剛剛讀完序章,正站在第一章的起點,即從政策驅動、夢想驅動的“0到1”階段,邁向業績驅動、生產率驅動的“1到10”階段。這個過程必然伴隨著泡沫與出清,但其浪潮之洶涌,必將遠超我們當前的想象。投資AI,本質上是投資中國經濟的未來。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號