近日,溫州舉行全市人工智能創新發展大會,會上掛牌成立溫州市人工智能局。這是浙江首個人工智能局,也是全國首個市級的人工智能局。

不止如此。當日,溫州還發布了《溫州市加快建設人工智能創新發展先行市的實施方案(2025-2027年)》等多個文件,明確表示要在制造、醫療等領域推動AI深度融合與落地應用,讓人工智能真正服務于產業升級和民生改善。

人工智能產業被視為溫州沖刺萬億GDP的重要力量。而溫州在這產業上的大動作布局,并非是個例。

今年5月,深圳龍崗區舉行人工智能與機器人發展大會,揭牌成立龍崗區人工智能(機器人)署,主要負責統籌推進人工智能和機器人發展規劃、生態建設、招商企服、場景推廣、安全管理等工作。

可見,不論是萬億城市,還是準萬億城市,都在主動把握國家人工智能發展機遇,通過設立專項機構、出臺配套方案等舉措,推動人工智能與經濟社會各領域各行業廣泛深度融合。

近幾年,我國人工智能產業高速成長,2024年產業規模突破7000億元,連續多年保持20%以上增長率,產業鏈覆蓋數據、算法、平臺、芯片、應用等環節。

產業實力持續攀升的同時,國家層面的政策布局也在不斷深化。

2024年政府工作報告強調,“深化大數據、人工智能等研發應用,開展‘人工智能+’行動”,這是“人工智能+”首次出現在我國政府工作報告中。2024年12月,中央經濟工作會議再次提到開展“人工智能+”行動。2025年政府工作報告也強調,要“持續推進‘人工智能+’行動”。

在此背景下,各地陸續發布人工智能專項政策或相關文件,積極探索AI落地的不同路徑——有的聚焦制造業智能化改造,有的發力醫療AI輔助診斷,還有的在教育領域推動AI個性化教學。

受訪專家對時代周報記者表示,從國家政策定調,到地方出臺專項文件、積極落地實踐,這一串動作的意圖很清晰:希望用AI給重點領域注入新活力,破解傳統產業的增長瓶頸,從而實現經濟高質量發展與產業體系現代化升級。

萬億城市加速布局

作為區域經濟發展的重要帶動力量,我國多個GDP萬億城市已積極布局人工智能領域,密集出臺“人工智能+”相關政策文件。

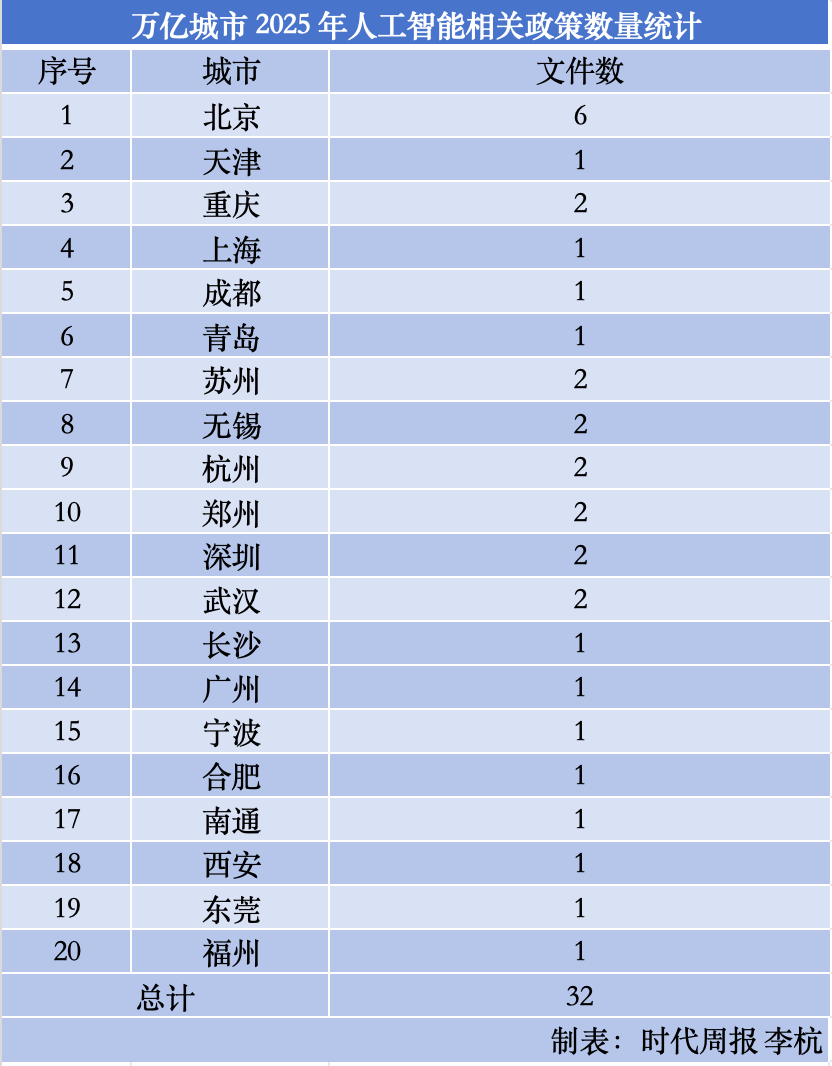

據時代周報記者不完全梳理,今年以來,在27個萬億城市中,已有北京、天津、重慶等20個城市發布與人工智能發展相關的實施方案、行動計劃等文件,累計達32個;濟南、南京、佛山等地則早在2024年就已發布過類似政策。

進一步梳理發現,在前述提到的32份文件中,既包含人工智能產業發展、“人工智能+”總體推進的綜合性方案,也涵蓋了人工智能與制造、醫療、教育等具體領域深度結合的專項方案。

其中,北京的表現尤為突出——2025年,北京出臺的人工智能相關政策數量在萬億城市中居首,覆蓋醫療健康、具身智能、新材料、中小學教育、工業化等多個領域。這不僅體現出政策布局的廣度,更折射出北京在人工智能領域的領先發展態勢。

綜合性方案中,多地圍繞算力、數據、算法三大人工智能發展基礎要素布局。

例如,武漢今年2月發布的《武漢市促進人工智能產業發展若干政策措施》提到,要強化普惠算力供給,增強模型創新能力,促進數據開發利用,并對相關項目提供200萬-500萬元資金補助。

南通今年初發布《促進通用人工智能產業創新發展行動方案的通知》,提出加強算力基礎設施建設,適當超前部署智算中心;依托產業基礎,加強垂直領域先進大模型研發與優秀行業大模型本地化接入、訓練和商業化部署、應用,打造一批“人工智能+”典型應用場景。

從這些政策導向來看,各地推進人工智能產業發展時,仍在通過加固底層基礎,為后續“人工智能+”融合應用鋪路。

如今人工智能技術發展日漸成熟,不少城市跳出基礎布局的框架,直接聚焦制造、醫療、教育等重點領域,出臺針對性更強的專項方案。

這些專項方案中,“人工智能+制造”的相關文件數量最多。上海、廣州、東莞等工業大市推進AI賦能制造業,青島、蘇州、無錫、深圳等城市則將具身機器人作為重點。

以上海為例,其方案聚焦集成電路、汽車、高端裝備等行業,表示要推動企業創新應用人工智能技術,打造細分領域行業模型,發展面向特定場景的專用小模型,加快在工業場景中落地應用。

廣州則提出要推動人工智能優勢平臺企業聚焦汽車、電子、裝備等重點領域,與行業龍頭企業合作研發,推動工業垂類大模型關鍵技術攻關,加快培育孵化工業大模型。

與民生相關的教育和醫療也是政策發力的重點。

北京發布“人工智能+醫藥健康”行動計劃,提出要發揮北京在人工智能技術策源、頭部醫療資源匯聚、健康數據高度富集等突出優勢,到2027年,產出30以上個核心技術及創新產品;引育不少于100名高水平專業人才,形成2-3個具有競爭力的產業聚集區。

教育領域,成都、西安均計劃用AI賦能基礎教育,提升教學質量,并開設人工智能通識課程。

比如成都,在2025年到2027年間,每年要培育并推廣80個左右基礎教育學校人工智能應用場景,3年內推動3~5個區(市)縣開展人工智能教育區域整體應用;西安則提出,到2027年,全市中小學人工智能教育課程覆蓋率達到70%以上,發掘一批可復制、可推廣的人工智能教育優秀案例。

尋找經濟新支點

從前文密集的政策布局不難看出,萬億城市對人工智能發展的規劃,始終緊扣自身經濟轉型與產業升級的核心需求。

“地方政府正積極搶占新質生產力發展制高點,展開新一輪產業競賽。”浙大城市學院副教授、中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平告訴時代周報記者,當前各地都意識到,人工智能是形成新質生產力的核心引擎。“誰能在AI賦能產業上率先突破,誰就能在未來經濟格局中占據領先地位。”

林先平進一步分析,將人工智能與制造業結合作為主攻方向,是基于我國國情和發展階段的最優選擇。“我國擁有全世界最完整、規模最大的工業體系,制造業增加值占全球比重約30%。這是我國發展AI最龐大、最豐富的‘應用場’和‘試驗田’。賦能制造業,能最大程度地發揮AI的價值,直接夯實國家的經濟根基。”

與此同時,這也是破解制造業傳統痛點、提升國際競爭力的迫切需求。

當前我國制造業面臨人口紅利消退、生產成本上升、全球產業鏈競爭加劇等挑戰,而通過人工智能賦能制造業,恰好能針對性解決這些問題——比如用自動化生產減少人工依賴,靠智能調度優化資源配置,最終實現降本增效。

更重要的是,發展“人工智能+制造”與制造強國、數字中國等戰略部署契合,是推動新型工業化、發展新質生產力最具體、最直接的路徑。

具身智能機器人 圖源:時代周報 李杭/攝

具身智能機器人 圖源:時代周報 李杭/攝

當然,人工智能對城市發展的賦能遠不止于制造業。北京社科院副研究員王鵬表示,在產業維度之外,AI正成為催生新產業、優化消費端、提升社會治理水平的關鍵力量。

具體來看,在消費端,AI可通過智能推薦、個性化定制、語音交互等技術,拓展線上線下融合的消費新場景——比如在文旅行業中,AI旅游助手可以根據游客的興趣和時間定制專屬旅行方案,告別傳統跟團游的束縛;在醫療健康領域,智能醫療助手可以幫助患者預約掛號、查詢報告,甚至提供初步的健康咨詢。

在社會治理層面,AI能助力城市實現精細化管理,無論是通過智能交通系統緩解擁堵,還是依靠AI監測設備排查安全隱患,都能提升城市運行效率,讓治理更精準、更高效。

“AI已成為國家核心戰略競爭力的體現。”林先平認為,政府工作報告多次提出“人工智能+”,標志著國家對AI全面上升到與實體經濟深度融合、賦能千行百業的應用層面。各地迅速跟進,表明發展人工智能已經從“選擇題”變成了“必答題”,是必須抓住的戰略機遇。(李杭)

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號