文博時空 作者 翟德芳 上世紀70年代末,我在大學(xué)讀書時,張忠培先生給我們講授新石器時代考古課程,講到良渚文化,說這個文化出現(xiàn)了最早的刻符,也就是原始的文字符號,但在哪兒出土的我記不清楚了。后來,大概在80年代中葉,讀考古報告,才知道這個刻符出土于江蘇省吳縣的澄湖遺址,從此記住了澄湖這個地名,不過一直也沒有看到實物。這次長三角之行,我將澄湖列入必到地點,期望能有實地考察的機會。

進入江蘇,我就開始留意關(guān)于澄湖的信息,但在南京博物院沒有看到太多有用的資料,到蘇州之后,在蘇州博物館也沒有更多的發(fā)現(xiàn),倒是明確了澄湖遺址現(xiàn)在被湖水淹沒,已經(jīng)不存,心中很是失望。但在山窮水盡之時,卻有柳暗花明之喜。在蘇州,知道還有一家“吳文化博物館”,距我所住的酒店又不遠,于是前去考察。我本來以為這個“吳文化”是“吳國的文化”,卻不料人家是“吳地的文化”,在這個博物館里,我竟然看到了澄湖遺址的專題陳列,真是喜出望外!基于吳文化博物館的陳列材料,我得以拍到不少文物的照片,又翻查資料,遂有了本文的內(nèi)容。

?

古井遺珍

澄湖本是面積約為45平方公里的湖泊,又名沉湖或陳湖,為古太湖的殘跡。1974年,原吳縣車坊公社在澄湖西岸承德和大姚之間的前灣、大姚和乍墩間的后灣及乍墩和席區(qū)之間的馬塔灣筑起三道大壩,圍湖造田。抽干湖水后,在湖底發(fā)現(xiàn)大批古井,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在井中挖出很多文物。南京博物院和吳縣文化館聞訊,趕至現(xiàn)場進行調(diào)查發(fā)掘和文物征集。考古工作自當(dāng)年4月持續(xù)至6月,發(fā)掘古井150余口,出土及征集到文物1200多件。

遺跡遺物的年代從新石器時代的崧澤文化、良渚文化、馬橋文化到歷史時期的唐宋時代,時間跨度達5000年。后來,在2003年9月下旬,甪直鎮(zhèn)郭巷村一帶圍湖取土,又發(fā)現(xiàn)湖底古代遺存,蘇州博物館和吳中區(qū)文管辦經(jīng)過2個月的調(diào)查發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)水井402口、灰坑443個,出土各類文物近500件,包括崧澤文化時期的彩繪陶瓶、黑皮陶壺,良渚文化時期的提梁壺,西周時期的陶尊,東周時期的銅削等。

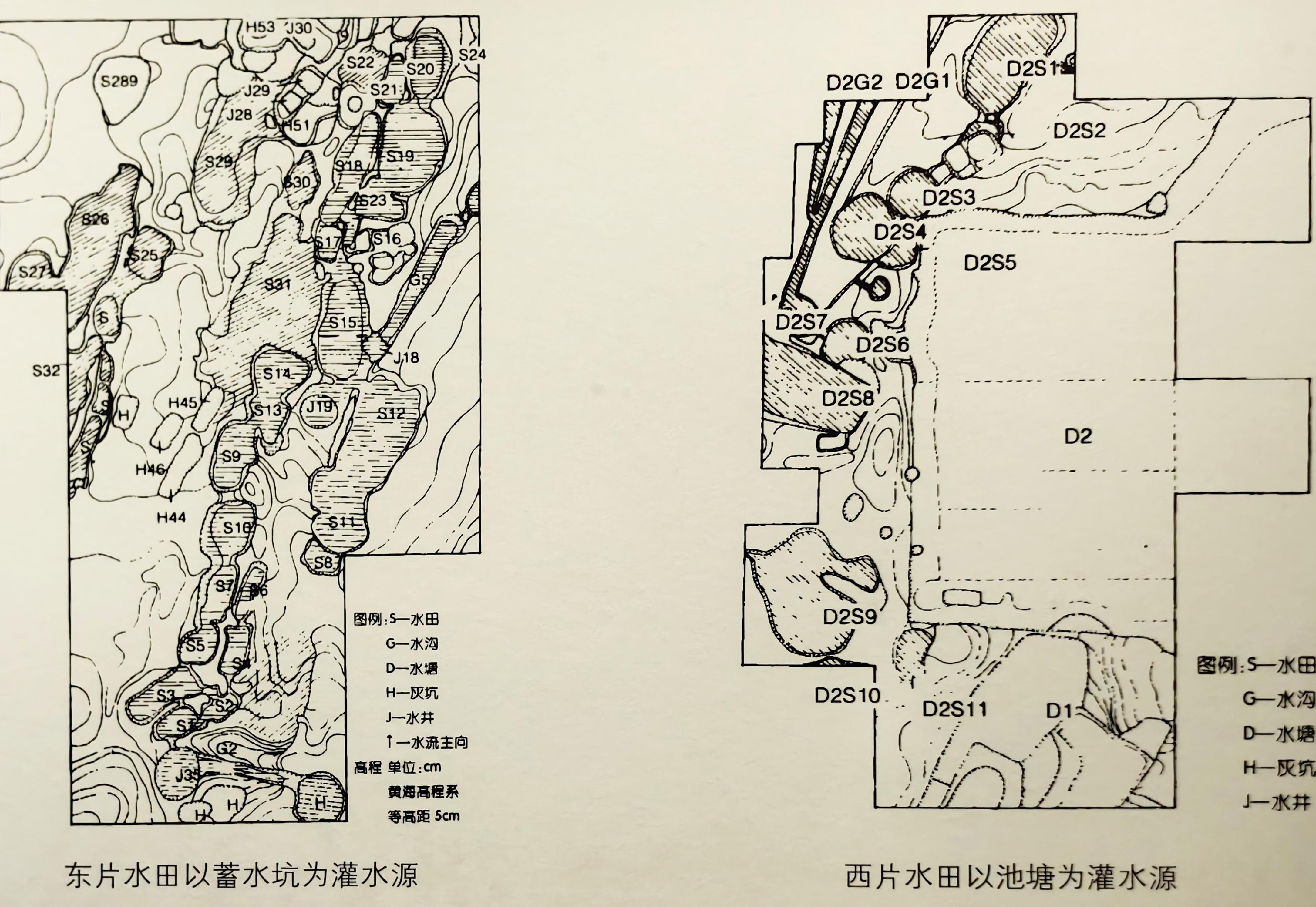

澄湖遺址發(fā)現(xiàn)了距今5500年的崧澤文化時期的原始村落,其居住區(qū)內(nèi)有房址、窖藏、水溝、水井、灰坑等;居住區(qū)外有水田、池塘、水溝、蓄水池、水口等。房址為圓形半地穴式,旁邊有圓角長方形窖穴,水井、灰坑分布在房址周圍,最早的水井年代為距今5500年左右。居住區(qū)的東南面有425平方米的池塘,池塘的西端及北、西兩岸分布有20塊水稻田,水田與池塘之間有高低落差。池塘與水田有水溝作為排灌系統(tǒng),而水田之間也有水口、水路串聯(lián),高處的田塊旁則由水井供水。澄湖遺址崧澤文化時期的水稻田及相配套的池塘、水溝、水口等農(nóng)用排灌系統(tǒng)的出現(xiàn),證明了這一時期的人類種植水稻技術(shù)較馬家浜文化時期進步,對研究長江下游地區(qū)水稻種植史極有意義。

澄湖遺址的文物以良渚文化時期的陶器最具特色。這些器物大多發(fā)現(xiàn)在水井里,以汲水器為主,形式以罐、壺類居多,可能是在汲水過程中掉落井中的,因而大多完整。陶器中不乏模擬動植物形態(tài)的器物,如鳥形提梁壺、鴨形壺、豬形壺、鱉形壺、皮囊壺、葫蘆罐等,充滿藝術(shù)想象力。其中的黑衣陶鱉形壺高10.6厘米、口徑4.7厘米、腹徑17厘米,頭部有壺嘴,身后有尾巴,腹部胎壁極薄,工藝要求很高。

在1974年的發(fā)掘中,還發(fā)現(xiàn)了一件良渚文化時期的刻畫獸面紋陶罐,其上刻畫五組圖案,有人推測分別是蝶、鳥、貓、雞、蛇等動物形象;有人則認為這是表現(xiàn)鳥從昆蟲的身體里面破蛹而出的蛻變故事;也有專家推測,這五組圖案可能是在講述當(dāng)時聚落內(nèi)流傳的一個故事,比如族群何來之類的開天辟地或者神話故事,因而認為這一刻畫圖案對研究當(dāng)時的意識形態(tài)以及對良渚文明的影響都極有價值。

五個連續(xù)的刻符

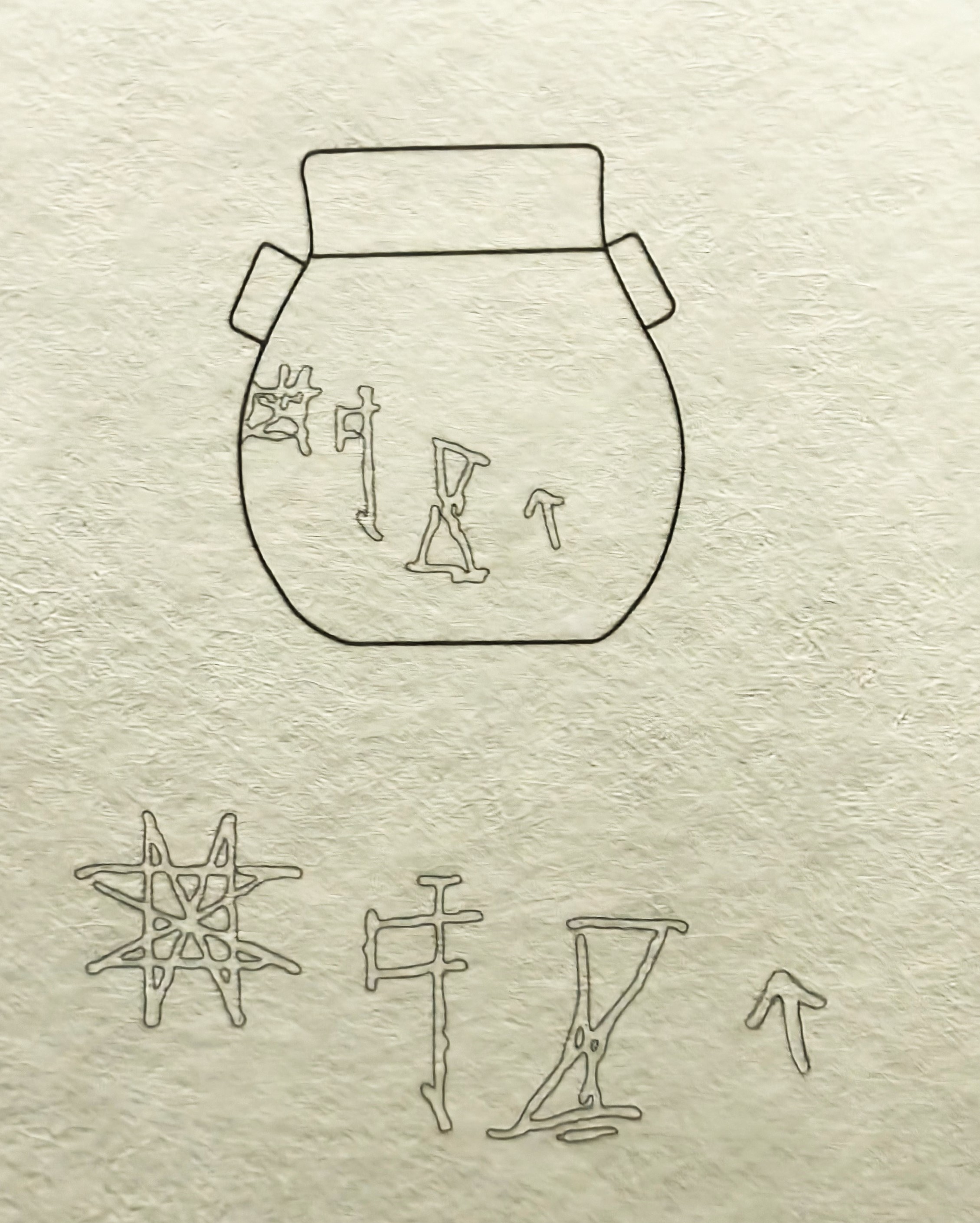

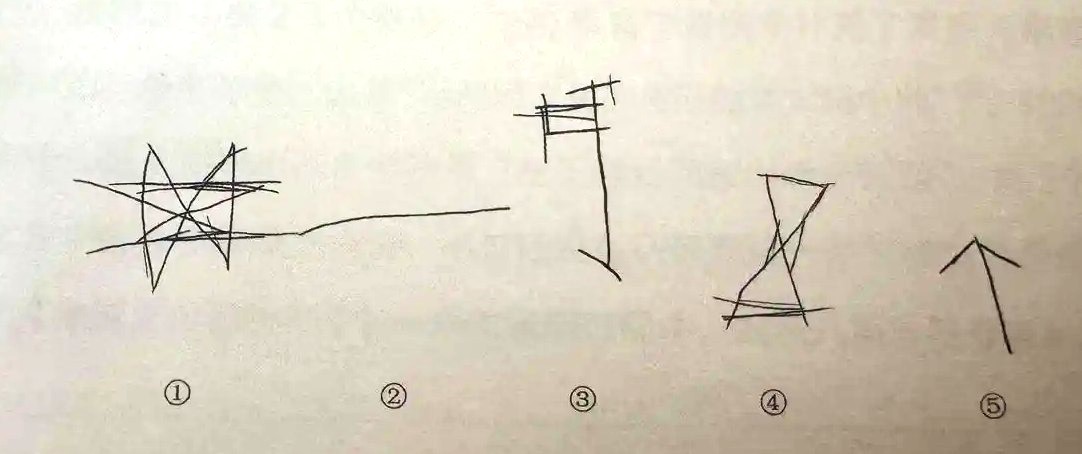

說到聲名遠揚的良渚文化刻符,我在吳文化博物館終于見到了實物。刻符是刻在一件陶罐之上。這件陶罐也是出土于水井之中,口徑8.8厘米、高12厘米,呈魚簍形,敞口直徑,鼓腹平底,帶有兩個貫耳,是良渚文化的典型器物。

陶罐器表的刻劃符號公布后,引起學(xué)術(shù)界極大關(guān)注,眾多考古學(xué)家、歷史學(xué)家及古文字學(xué)者紛紛加以解讀。學(xué)術(shù)界的一致意見是,這四個符號排成一列,構(gòu)成有序組合,已不屬象形的圖畫,而是規(guī)整度較高的抽象符號組合,在中國文字起源的研究中具有突出價值。目前發(fā)現(xiàn)的良渚文化的符號總數(shù)已超過600個,但絕大多數(shù)符號都是單個出現(xiàn)的,極少有多個符號連綴成組的形式。因此,澄湖遺址發(fā)現(xiàn)的這組連續(xù)刻劃的四個符號,表明距今5300至4300年的良渚文化時已產(chǎn)生了“組詞成句的正式漢字”,比殷墟甲骨文早1000多年。

它們是什么字呢?其含義又是什么呢?這組刻符出土50多年來,對其的解讀持續(xù)不斷,李學(xué)勤先生釋為“巫戌五俞”,讀作“巫鉞五偶”,意為神巫所用的五對鉞;饒宗頤先生釋為“冓戉五個”,為越族的表征;董楚平先生讀作“方鉞會矢”,意指越國會盟。

?

有人結(jié)合良渚時代的社會背景,從思想信仰和社會階層方面對四個符號的釋義進行解讀,認為四個符號分別代表了良渚先民心中的宗教信仰和宇宙觀,以及王、巫覡和族三個階層,表達了良渚先民的社會分層觀念。

?

也有人認為這個貫耳壺只是一種普通的水器,又發(fā)現(xiàn)于一口廢棄的井中,壺上的刻符看起來很隨意,不像是記載了“方鉞會矢”那樣的重大事件,或許只是對貫耳壺本身所作的說明,如所屬、編號之類,甚至可能是最早的“物勒工名”。還有人認為這不是文字,而單純是某種符號。

?

2015年,在良渚博物院編著出版的《良渚文化刻畫符號》一書中,刊布了這一刻符多角度的高清照片及摹本,完整呈現(xiàn)了澄湖刻符的細致面貌,編者認為,該組刻符應(yīng)斷為五個字符,但未作釋讀。按照這一最新的解釋,多出了一個字,這一刻符的含義就更加豐富了。討論文明的形成,文字出現(xiàn)是一個關(guān)鍵的因素。良渚文化時期,已經(jīng)出現(xiàn)了城市,出現(xiàn)了王權(quán),如果這一刻符確實代表著有具體含義的文字的出現(xiàn),那么,中華五千年文明的立論就更為扎實可靠了。

?

澄湖的前世今生

從考古發(fā)現(xiàn)看,澄湖這里遠在5500年前就有人類聚落,之后連續(xù)不斷,良渚文化時期還很繁榮。據(jù)《越絕書·吳地傳》,春秋戰(zhàn)國時期這里曾筑有搖城,“搖城者,吳王子居焉,后越王搖居之,稻田三百頃,在邑東南,肥沃,水絕”。吳越的王室貴族們先后都居住在這里,此處應(yīng)該是一處很重要的城邑,今天湖底出土大量出土的印紋陶器和大批當(dāng)時的水井,也證明了當(dāng)時的繁盛情況。

根據(jù)考古發(fā)現(xiàn),直到宋代,這里尚未形成大的湖泊。那么,澄湖是什么時候形成的,興盛了數(shù)千年的聚落和城市為何被湖水淹沒呢?

《尚書·禹貢》中有這樣一句話:“三江既入,震澤底定。”太湖古稱震澤,三江一般認為是吳淞江、婁江、東江。歷史上,由于有吳淞江、婁江、東江下泄太湖之水,太湖得以范圍穩(wěn)定,像澄湖遺址這樣的太湖周邊地區(qū),以水土之利而逐步發(fā)展繁榮。8世紀后,隨著周期性氣候變暖,海平面上升,三江水宣泄不暢,一些洼地便開始潴水成湖,澄湖畔的寢浦禪林寺清順治十八年(1661)所鑄銅鐘上有“天寶元年地陷成湖”的銘文,即是此地開始積水成湖的反映。澄湖的最終形成大約在北宋末至南宋初,待到南宋孝宗乾道年間(1165~1173),澄湖已被列為秀州四大湖之一。

澄湖的形成,不僅有自然原因,也同人禍分不開。北宋末年,遼、金與宋連年征戰(zhàn),宋徽宗又重用朱勔、大搞“花石綱”,江南人民備受騷擾,民不聊生,官民無力于太湖水系的疏浚,導(dǎo)致三江相繼淤塞。此外,據(jù)研究,宜興商人為了將竹木通過太湖運往浙江,拆毀攔阻荊溪之水進入太湖的“五堰”,使得原來北注長江的荊溪水改道流入太湖,加大了太湖水量;同時朝廷為調(diào)運東南地區(qū)的大米進京,修筑吳江長堤,堵住太湖水下泄入海的通道,都加劇了太湖的水患。太湖流域自北宋徽宗大觀元年(1107)至南宋孝宗乾道六年(1170),數(shù)十年間發(fā)生了七次大水災(zāi),澄湖地區(qū)大概就是在這時被淹沒的。

5000多年里,澄湖地區(qū)由桑(稻)田而滄海(湖),見證了文明的發(fā)生與進步,更因自然的和社會的原因而湮沒不聞。得益于考古工作,使那些文明的發(fā)光之點重現(xiàn)于人世,令我們慨嘆中華文明的生生不已,接續(xù)重光。

圖片 | 翟德芳

排版 | 劉慧伶

設(shè)計 | 尹莉莎

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號