書信,可用以傳情,可用以辯論,可用以商務(wù),……

書信,可以是一種敘事方式,比如書信體小說。

書信,可以是一種生命寫作形態(tài),比如名家書信集。

書信,可以是一種史料,尤其是傳記材料的重要來源。

然而,書信,即便是電子郵件,似乎正在退出現(xiàn)實生活,似乎正在成為一種歷史。

然而,書信,又因一本書而大放異彩。

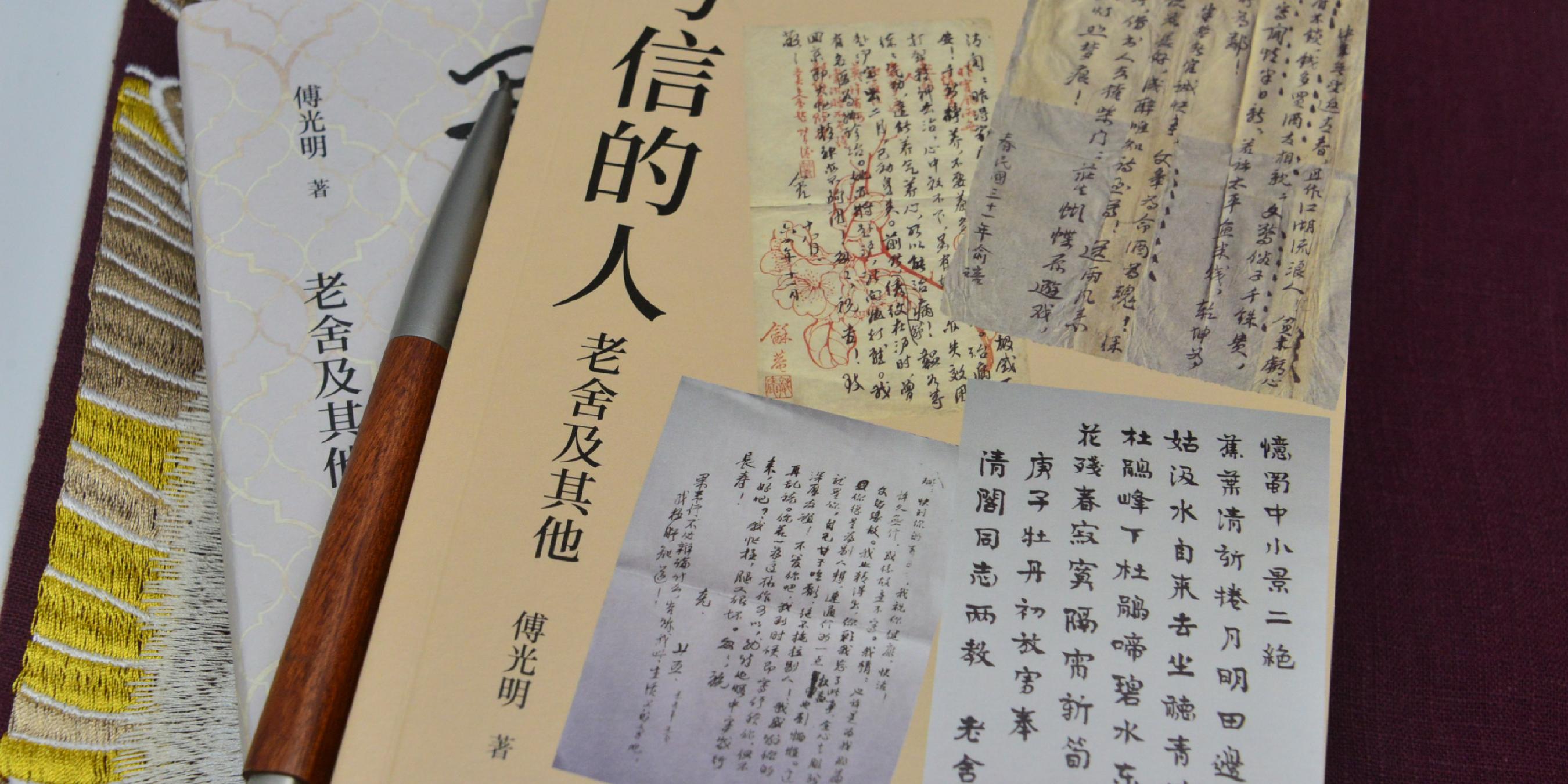

《寫信的人:老舍及其他》,書信的種種屬性和作用都在其中了。

在當(dāng)代的書信世界里,長袖善舞者誰?傅光明先生編注的《陳西瀅日記書信選集》,成為中國現(xiàn)代文學(xué)研究和中國現(xiàn)代文學(xué)傳記寫作的重要史料文獻之一。傅光明先生的舊著新生《寫信的人:老舍及其他》更是拓展了私信見于世人的無限可能,讓人不由拍案驚呼:私信問世,原來可以如此!去信,化為散文敘事;來信,經(jīng)化身為敘事人的收信人的編輯、注解和點評(讀后感),具有了“云中錦書”一般的詩意與深情。這一點,陳思和先生在序中詮釋得再清楚不過,“書寫形式”上的“一部奇書”。不由想起英國文學(xué)名著《傲慢與偏見》中那些于人物刻畫、情節(jié)推進、主題升華都恰到好處的信件。

當(dāng)然,《寫信的人:老舍及其他》不是小說。卻勝似小說,拿起便難以放下,即便手上放下,心中卻時時惦記,稍縱又拿起,讀下去,時時潸然淚下。為何?真情最動人!書中敘事者有言,“我們的書信本身,就充盈著一種鮮活的真的力量。”這一封信的起因和后續(xù)!那一封信的來處和去處!明明白白,清清楚楚。讀完了,書被放回書架,閱讀的激情似乎逐漸散去,生活又恢復(fù)了日常的平靜。然而,清晨半醒未醒之間,或者午后發(fā)呆的時候,書中的某些美妙的細節(jié)悄然浮上心頭——韓秀女士制作的手工書,為傅光明先生新譯莎士比亞劇作專門制作,里面是佳句佳譯摘抄,純手工,精美得令人艷羨不已:“手工書,用的是手工造紙,手工書寫,手工剪貼,手工裝訂。”“封面與封底都是英國的紙,內(nèi)頁底是法國的紙,用來寫字的紙有三種,灰色的產(chǎn)自佛羅倫薩、淺藍色的是美國紙、粉紅色的是英國紙。”不必說書中插入的種種真實清晰的配圖,形成圖文相映的雙模態(tài)信息傳遞模式,也不必說附錄里幾篇文章對正文內(nèi)容的呼應(yīng),單是這樣輕盈的文字所透出的巧思,就永遠留在了讀者的心靈中。這種讀后的不經(jīng)意間的回味所帶來的喜悅,很像英國浪漫主義詩人華茲華斯在那首詠黃色水仙的詩的末尾一節(jié)所寫:“或心神空茫,或默默沉思/它們常在心靈中閃現(xiàn)/那是孤獨之中的福祉/于是我的心便漲滿幸福”(引自飛白譯本)。

《寫信的人:老舍及其他》是新形態(tài)的傳記。它不是評傳,不是史傳;不是他傳,不是自傳。然而,它又是評傳,又是史傳;又是他傳,又是自傳——老舍傳,趙清閣傳,韓秀傳,還有傅光明自傳,還有“其他”。“其他”,用以書名中,再妙不過!“其他”,無窮盡。誠如傅光明先生在寫給另一名學(xué)者史承鈞先生的信中所言,“我不想用慣常的那種傳記作者全知的視角方式,而是想巧妙地把敘述者本人妥帖地融入其中,并與歷史對話。”這一新形態(tài)的傳記給予讀者生活的美好、生命的力量、做學(xué)問的啟迪。

美國學(xué)者阿爾特曼(Janet Gurkin Altman)在其學(xué)術(shù)專著《書信體文學(xué)的屬性》(Epistolarity: Approaches to a Form)中力圖用“書信屬性”(epistolarity)這一概念為書信體小說閱讀設(shè)定一個參數(shù),并把這一概念定義為“利用書信的形式屬性創(chuàng)造意義”。阿爾特曼認為,書信體小說的形式屬性包括書信的中介性、寫信人與收信人彼此信任相互傾吐心聲、讀者在書信體文學(xué)中的作用、書信體的話語和敘事和書信體文學(xué)結(jié)尾的動態(tài)性等五個方面。《寫信的人:老舍及其他》則是打破了傳統(tǒng)的書信體文學(xué)的寫作模式,拓展了書信的形式屬性,不但開創(chuàng)了以書信為核心的夾敘、夾議、兼說明、兼抒情的新形態(tài)傳記書寫模式,更為書信體紀(jì)實文學(xué)研究提供了新的學(xué)術(shù)空間。

有喟嘆云,歷史的真相,永遠不能抵達。《寫信的人:老舍及其他》提醒我們:歷史的真相,或許不能抵達,但可以無限接近;考據(jù)固然千萬分重要,創(chuàng)新接近歷史的方式才是真正的挑戰(zhàn);方式不斷創(chuàng)新,就像現(xiàn)代攝影技術(shù)的追求,沒有最清晰,只有更清晰。

因書信而起,又以書信而成。

人世間,原本可以如此美好。

“簡單,真誠,溫暖”。

張慧芳 天津財經(jīng)大學(xué)人文學(xué)院

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號