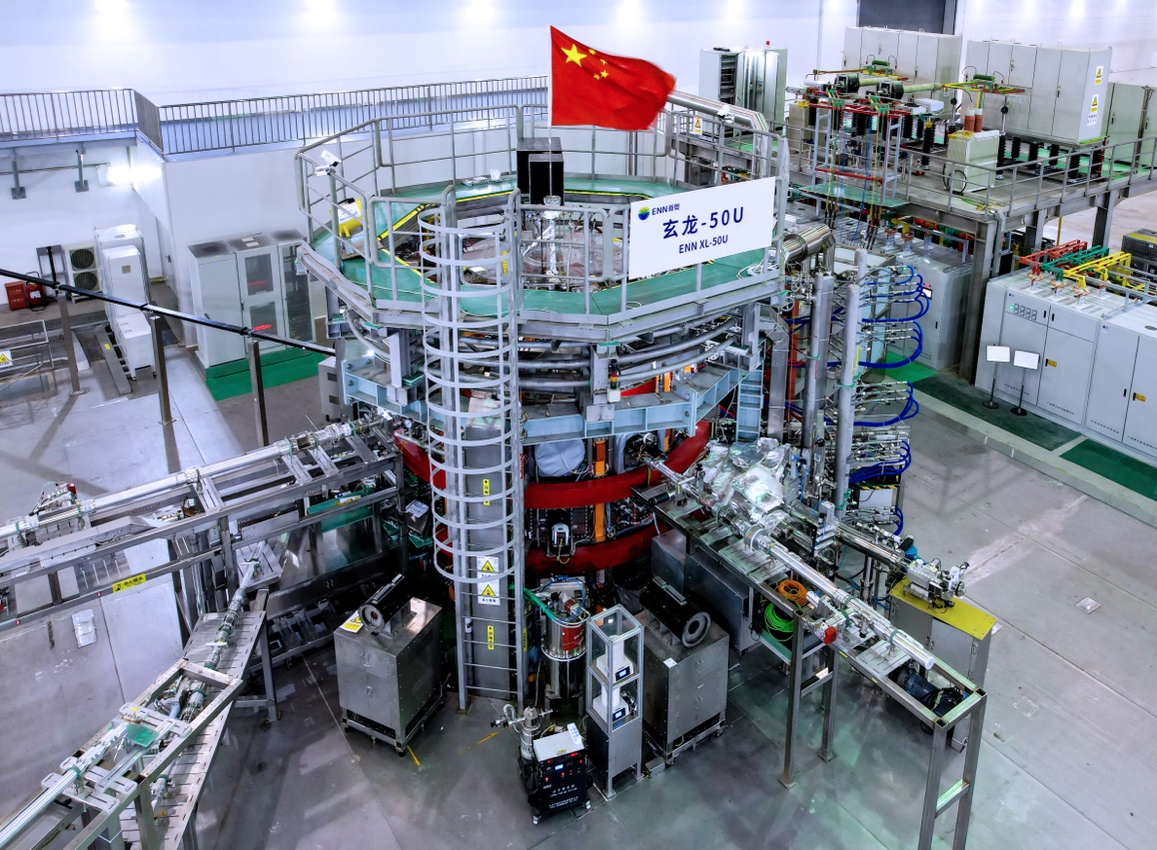

在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,可控核聚變作為解決人類能源問題的終極方案,成為當(dāng)下各國科研角逐的熱點。當(dāng)前國際聚變領(lǐng)域聚焦億度高溫等離子體約束、穩(wěn)態(tài)運行控制及多路線的聚變能源探索,中國科研界持續(xù)發(fā)力并頻頻傳來捷報。中國環(huán)流三號(HL-3)實現(xiàn)離子和電子溫度的“雙億度”突破,東方超環(huán)(EAST)也憑借“億度千秒”運行刷新了托卡馬克裝置的世界紀(jì)錄,新奧"玄龍-50U"成為全球首個實現(xiàn)氫硼百萬安培放電的球形環(huán)裝置,并創(chuàng)造秒級1.2T以上球形環(huán)中心磁場的世界紀(jì)錄。

新奧集團(tuán)球形環(huán)氫硼聚變裝置“玄龍-50U”

在中國聚變科研奮起攀登的進(jìn)程中,新奧“玄龍-50U”取得重大突破的背后,是楊圓明所在的團(tuán)隊為工程實現(xiàn)提供了支撐——他們是聚變研究中默默堅守的“奮斗者”。

沒有“老師”的戰(zhàn)場:從消化吸收到原始創(chuàng)新

現(xiàn)任新奧能源研究院副總工程師的楊圓明是個“核電老兵”,曾參與完成華龍一號、國核一號、第四代高溫氣冷堆等國產(chǎn)自主化核電站的設(shè)備研發(fā)和交付,也曾獲得核能行業(yè)協(xié)會的科學(xué)技術(shù)一等獎。

新奧聚變副總工程師楊圓明在氫硼聚變裝置研發(fā)現(xiàn)場

然而,在主導(dǎo)新奧聚變初代裝置“玄龍-50”的工程設(shè)計時,楊圓明面臨截然不同的挑戰(zhàn)。與他早年參與的三代核電不同,新奧聚變研發(fā)開始時,基本是從“小學(xué)生”做起。他感慨道:“以前可以跟著發(fā)達(dá)國家的老師,系統(tǒng)地學(xué),跟著去做,而現(xiàn)在只能靠自己,需要自己定方向,找各個方向的老師。”

讓楊圓明感到焦慮的,還有時間的重壓。國際同類中型裝置動輒需要3-5年甚至10年的建設(shè)周期,而“玄龍-50”卻要在1年內(nèi)建成,并在一兩年內(nèi)完成物理想法的驗證。他心知這不是簡單的提速,而是要顛覆傳統(tǒng)工程成熟的研發(fā)模式。因此,他帶領(lǐng)團(tuán)隊徹底轉(zhuǎn)換研發(fā)范式——從技術(shù)追隨轉(zhuǎn)向原始創(chuàng)新。

聚變研發(fā)的物理需求與實際工程極限的矛盾,像天平的兩端。物理學(xué)家提出的強(qiáng)磁場、大功率加熱等極致參數(shù),要在短時間內(nèi)達(dá)到工程實現(xiàn),在新奧聚變研發(fā)的初期幾乎是“不可能的任務(wù)”,工程師必須平衡物理目標(biāo)、安全邊界與工程可行性。

實現(xiàn)聚變反應(yīng)有很多種途徑,但是哪個方向能夠最終最快實現(xiàn)聚變能源的商用化,是新奧需要思考的。沒有現(xiàn)成的技術(shù)路線可以滿足,沒有系統(tǒng)的參考資料,甚至連失敗的案例經(jīng)驗都寥寥無幾。而正是這種“從零開始”的困境,激發(fā)了他和團(tuán)隊的原始創(chuàng)新能力。

“缺少參考,那就更深地了解物理實驗背后的工程需求原理,關(guān)鍵是要發(fā)揮工程想象力和創(chuàng)造力。”楊圓明和團(tuán)隊建立了一種“需求翻譯機(jī)制”,這也成為了破局的關(guān)鍵。工程師要深度理解物理目標(biāo),將抽象物理理論需求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的工程方案。這種能力的逐漸形成,可以使團(tuán)隊以最小工程代價達(dá)成高價值目標(biāo),成為研發(fā)方法論的核心資產(chǎn)。

站在落成的“玄龍-50”裝置前,楊圓明難掩激動地感嘆:“這一年像是過了三年。我們不僅建成了裝置,更重要的是證明了我們團(tuán)隊有能力、有信心做聚變。”“玄龍-50”裝置里的每個零件都凝結(jié)著團(tuán)隊的智慧,每道研發(fā)工序都見證著工程想象力的迸發(fā)。這證明中國人完全有能力在科技“無人區(qū)”豎起屬于自己的標(biāo)桿。

小步快跑:迭代式創(chuàng)新的實戰(zhàn)密碼

在聚變能源探索的賽道上,中國團(tuán)隊正以驕人的速度實現(xiàn)追趕。新奧聚變裝置也在不斷升級迭代,在2023-2024年,新奧“玄龍-50”裝置升級為“玄龍-50U”。“玄龍-50U”取得的最新突破,標(biāo)志著中國在磁約束球形環(huán)領(lǐng)域完成了從“跟跑”到“并跑”的關(guān)鍵一躍。作為全球首個實現(xiàn)氫硼百萬安培放電的球形環(huán)裝置,“玄龍-50U”還突破了秒級1.2T以上磁場條件,刷新了球形環(huán)裝置領(lǐng)域的全球物理指標(biāo)紀(jì)錄。

新奧聚變研發(fā)團(tuán)隊?wèi)c祝“玄龍-50U”實現(xiàn)百萬安培放電重大突破

這樣的成就,源于新奧團(tuán)隊獨特的研發(fā)策略。不同于傳統(tǒng)科研的按部就班,玄龍裝置采取“每半年一次工程迭代”的方式,在裝置運行中持續(xù)優(yōu)化。這背后也是一種動態(tài)平衡的“藝術(shù)”,將科研探索的容錯需求和工程實施的穩(wěn)定要求相“契合”。

為化解快速迭代帶來的風(fēng)險,團(tuán)隊創(chuàng)新推出模塊化可替換架構(gòu)。主機(jī)設(shè)計為可整體更換單元,使得在“玄龍-50U”的升級過程中,僅耗時2.5個月便完成主機(jī)、加熱、電源、控制等系統(tǒng)安裝、調(diào)試和首次等離子體放電,這一速度遠(yuǎn)超國際同行1-2年的常規(guī)周期。

作為項目的工程主導(dǎo)者,楊圓明深知創(chuàng)新與風(fēng)險并存的道理。他和團(tuán)隊優(yōu)化工程管理模式,建立起三重保障:通過關(guān)鍵部件極限測試預(yù)判風(fēng)險,利用實時監(jiān)測系統(tǒng)動態(tài)管控,采用并行研發(fā)機(jī)制壓縮周期。大電流磁體接頭、兆瓦級波源系統(tǒng)、PSM高壓電源、湯姆遜診斷等核心系統(tǒng)和部件,均在物理實驗推進(jìn)的同時完成開發(fā)優(yōu)化,實現(xiàn)了技術(shù)突破與工程穩(wěn)定的平衡。

面對“玄龍-50U”與國際同類裝置的對比,楊圓明充滿信心。從工程參數(shù)看,“玄龍-50U”已實現(xiàn)秒量級1.2特斯拉中心磁場強(qiáng)度,超越美國NSTX和英國MAST現(xiàn)有水平,為后續(xù)實驗搭建了更高參數(shù)平臺。據(jù)了解,該裝置的加熱功率升級計劃將于2026年中旬完成,屆時其實驗?zāi)芰⒌玫饺嫣嵘?/p>

然而,從“并跑”邁向“領(lǐng)跑”仍需翻越重重高山。團(tuán)隊的短期目標(biāo)是在“玄龍-50U”上實現(xiàn)氫硼聚變反應(yīng),這意味著必須攻克加熱效率提升、不同加熱手段協(xié)同、輻照損失控制、氫硼反應(yīng)精確測量等核心難題。未來的挑戰(zhàn)還包括實現(xiàn)數(shù)億度高溫等離子體、更高聚變?nèi)朔e參數(shù)、氫硼燃燒等離子體控制、直接發(fā)電技術(shù)等,這不僅需要技術(shù)突破,更需要持續(xù)的創(chuàng)新思維與團(tuán)隊協(xié)作。

裂變到聚變:系統(tǒng)工程經(jīng)驗的遷移與人才培養(yǎng)

從核電裂變到聚變工程,這段跨越十幾年的技術(shù)征程,對楊圓明來說既是挑戰(zhàn),更是重塑認(rèn)知的蛻變。剛投身聚變領(lǐng)域時,他也花了好一段時間才真正理解了兩種工程理念的本質(zhì)差異。

新奧聚變控制大廳

對于傳統(tǒng)核電來說,“絕對安全”是鐵律。 福島事故后,公眾擔(dān)憂與監(jiān)管嚴(yán)苛達(dá)到頂點。工程設(shè)計追求萬無一失,依賴成熟技術(shù)、穩(wěn)定工藝以及長達(dá)數(shù)十年的技術(shù)驗證,力求將風(fēng)險控制在最低限度。

而聚變研究截然不同,這里聚焦的是“物理實現(xiàn)”。就拿新奧集團(tuán)采用的氫硼聚變技術(shù)路線來說,它展現(xiàn)出天然的安全優(yōu)勢——全程無中子輻射、清潔無污染,完全規(guī)避了裂變反應(yīng)產(chǎn)生的高放射性材料和乏燃料處理難題。氫硼聚變工程現(xiàn)階段的核心任務(wù)是要攻克超高參數(shù),如10T以上磁場強(qiáng)度、10MW/m2以上的熱負(fù)荷材料和結(jié)構(gòu)、數(shù)十兆瓦的等離子體加熱系統(tǒng)等,這意味著要大膽創(chuàng)新、反復(fù)嘗試,甚至要主動擁抱試錯的可能性,通過持續(xù)迭代突破技術(shù)壁壘,為實現(xiàn)聚變能源的商業(yè)化應(yīng)用開辟新路徑。

不過在楊圓明看來,雖然兩者在工程研發(fā)理念上迥異,但核電工程的經(jīng)驗對于聚變裝置的研發(fā)也提供了不可或缺的助力。“那些系統(tǒng)性開發(fā)經(jīng)驗、事故風(fēng)險分析方法、系統(tǒng)思維能力都成了建成玄龍裝置的‘底氣’。靠著這些‘內(nèi)功’,才能在短時間內(nèi)完成裝置建造、人才梯隊搭建,還實現(xiàn)了穩(wěn)步迭代。”

新奧的聚變團(tuán)隊從2017年不足10人,到如今發(fā)展為近300人,并具備中大裝置自主設(shè)計建造能力,在精英人才的培養(yǎng)上已經(jīng)“自成一派”,并摸索出一套經(jīng)過成功驗證的心得總結(jié)。

一是自驅(qū)導(dǎo)向: 以清晰目標(biāo)凝聚人心,弱化精細(xì)分工,鼓勵主動補(bǔ)位、研發(fā)成果共享。二是包容“試錯”: 正視研發(fā)不確定性,在出現(xiàn)工程問題后,首要任務(wù)非追責(zé),而是深挖根因、推動改進(jìn),激發(fā)團(tuán)隊持續(xù)提升。三是能力筑基: 提供資深專家實時指導(dǎo),開設(shè)聚變理論、工程技術(shù)等專項培訓(xùn),讓成員在專業(yè)深耕與跨界融合中持續(xù)成長,獲得價值認(rèn)同。

作為工程團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人,楊圓明與團(tuán)隊積累了這個道理:“搞科研要保持好奇心,對問題要窮追不舍,不解決不罷休。只有保持這種刨根問底的勁頭,我們才能在聚變這片‘無人區(qū)’里,走出屬于新奧的創(chuàng)新之路。”

聚變商業(yè)化:路線圖下的無限可能

我國在磁約束聚變領(lǐng)域已躋身世界第一梯隊,“東方超環(huán)”(EAST)和“中國環(huán)流三號”(HL-3),近兩年接連取得重大突破,實現(xiàn)超過1億度等離子體粒子溫度、百萬千安等離子體電流和千秒級等離子體放電,不僅刷新國內(nèi)最高記錄,部分參數(shù)更達(dá)到世界領(lǐng)先水平,而新奧“玄龍-50U”裝置的成功也凝聚著長期探索的智慧。

楊圓明和研發(fā)團(tuán)隊歷時四五年,通過建造場反位形直線裝置、箍縮裝置等小型實驗設(shè)備,聯(lián)合國內(nèi)外科研力量,從理論、工程和商業(yè)可行性等多維度評估不同技術(shù)路線,最終確定以氫硼燃料和球形環(huán)裝置作為研發(fā)方向,這一組合被認(rèn)為是最具商業(yè)化潛力的方案。

團(tuán)隊基于國內(nèi)外研究進(jìn)展預(yù)判:樂觀情況下2027-2030年有望實現(xiàn)聚變能輸出。若10年內(nèi)攻克氘氚聚變工程難題,2045-2050年可開展商業(yè)化可行性驗證,而氫硼聚變路線若在2035年前取得關(guān)鍵突破,商業(yè)化進(jìn)程或可提前10-20年。

他還強(qiáng)調(diào),聚變技術(shù)在能源、國防等戰(zhàn)略領(lǐng)域的無碳基荷電力應(yīng)用,將為國家能源安全與轉(zhuǎn)型提供核心支撐,其中聚變能發(fā)電的商業(yè)化價值正透過“玄龍-50U”的快速迭代逐步落地。

當(dāng)前,全球聚變能源競賽進(jìn)入白熱化階段。在這場關(guān)乎未來能源格局的角逐中,新奧團(tuán)隊以突破性的工程實踐與創(chuàng)新范式脫穎而出。事實證明,聚變技術(shù)的決勝關(guān)鍵,不僅在于物理參數(shù)的極致追求,更在于工程效率的顛覆性突破和系統(tǒng)整合的創(chuàng)新智慧。這支楊圓明等人帶領(lǐng)的工程團(tuán)隊,一直秉承著奮斗精神,以開拓者之姿,成為全球聚變工程領(lǐng)域的先鋒力量,重新定義著行業(yè)發(fā)展的速度與高度。

轉(zhuǎn)載來源:環(huán)球網(wǎng)科技報道

作者:李文瑤

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號