文博時空 作者 巍岙 李白曾以“九天開出一成都,萬戶千門入畫圖。草樹云山如錦繡,秦川得及此間無”盛贊成都,認為成都如人間仙境,繁花如畫,連長安風光都難以媲美。這座自古便享有“天府之國”美譽的城市,是中國歷史上極少數城名未改、城址未遷、格局延續千年的城市之一。它承載著西南文明璀璨的歷史畫卷。此刻,踏入成都的時光隧道,穿越歷史煙云,去探尋這座古城獨特的風華變遷。

?

夢回古蜀

我站在金沙遺址博物館里,陽光穿過博物館頂部的太陽神鳥金飾標志,照在我的臉上,金光閃爍,帶著古蜀文明的神秘氣息,仿佛向我發出召喚。就在我凝視這枚標志的瞬間,我感覺到一陣強烈的光芒包圍了我,視線模糊,四只太陽神鳥從屋頂飛下,盤旋在我身邊,世界開始旋轉……

“太陽神鳥”是成都金沙遺址的經典文物,這件圓形鏤空薄片,內層為一個圓圈,周圍等距分布有十二條旋轉的齒狀光芒,象征太陽的光芒;外層圖案由四只相同的逆時針飛行的鳥組成,四只鳥首足相接,朝同一方向飛行。太陽神鳥金飾不僅是精美的藝術品,還承載著豐富的文化寓意。其圖案可能反映了古蜀人對“金烏負日”神話的崇拜,體現了對太陽和神鳥的敬畏。《山海經》中就有“湯谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆載于烏。”的記載。此外,圖案中的四只鳥和十二道光芒分別象征四季和十二個月,反映了古蜀人對天文歷法的認知。

?

位于成都西郊的金沙遺址是距今約3200年至2600年前古蜀文明的重要遺址。2001年發掘以來,已出土金器、玉器、青銅器和象牙等珍貴文物數千件,其中金箔更成為中國文化遺產的標志之一。在金沙遺址范圍內發現大型建筑區、宗教祭祀活動區、居址和墓地等功能區。金沙與三星堆等遺址共同揭示了輝煌而神秘的古蜀文明。

我多么希望自己能穿越時空,回到那個充滿未解之謎的古蜀國。夢中,我來到河畔。

?

沒想到,三星堆人的祭祀儀式就選在河湖之畔,波光粼粼的水面反射著陽光,顯得更加莊重而神圣。放眼望去,中心高臺上的祭司吸引了我的目光。他的頭冠上鑲嵌著13道精美的弧形齒飾,象征著太陽光輝。他鼻梁高挺,下頜方正,耳垂有孔,一雙橄欖形眼睛明亮而深邃,三股烏黑的發辮整齊地垂在腦后,梭形的嘴唇微微開啟,似乎正低聲念誦著咒語。他身穿單層的中長服飾,腰間系著束帶,一柄象征著至高權力的權杖斜斜插于腰帶之中,手腕上佩戴著精致的箍形腕飾,在陽光下熠熠生輝。

?

伴隨著儀式的進行,人們紛紛捧著精心準備的金器、玉器、青銅器、象牙、卜骨等祭品走上前來,其中還有祭品上撒著鮮紅的朱砂。在祭司帶領下,這些祭品一部分沉于湖泊,一部分堆于地面,一部分埋進土中。

玉璧是圓形的,恰與中國古代“天圓地方”的宇宙觀相吻合,《周禮》中記載玉璧是祭祀蒼天的法器。有領玉璧最早發現于黃河中游地區,時間約為公元前2500年,到了商代和西周時期,有領玉璧與中原地區的其他文化因素一起傳播到長江流域,直至越南北部地區,并被各地的本土文化迅速接納。金沙遺址出土的有領玉璧就是在這種情況下產生的。

?

祭司用低沉的聲音呢喃著晦澀難懂的古蜀語言,現場的人們則在臉上涂抹了象征神明眷顧的顏料,他們手拉著手,圍繞著高臺緩緩起舞。我突然發現祭祀的衣著打扮與我在博物館中看到的青銅小人如出一轍,一些祭品也與博物館陳列的文物極為相似,我越發確定,自己來到了金沙祭祀的現場。正在我想再進一步靠近觀察這場神圣的儀式時,忽然看到祭司慎重地取出了一件面部呈方形,額齊平,長刀形眉凸起,大立眼,三角形鼻高挺,長方形耳,耳垂穿孔金面具,覆蓋在身旁的青銅人像上。

根據研究,這件面具很可能使用生漆加黏土調和而成的粘貼劑粘貼在青銅人頭像上。面具在古蜀人的精神世界里,面具不僅是一種通神的工具,更是一種娛神的法器,以極其珍貴的黃金面具覆蓋于青銅人頭像上,不僅顯示了其崇高的地位,更是為了讓神靈歡娛,以此得到神靈的庇護。

?

我的目光不由自主地被那精致的面具所吸引。此刻,祭祀現場的聲音似乎都漸漸淡去,周圍的一切也變得模糊而遙遠起來,只有面具上后青銅人像的眼睛深邃而明亮,帶著不可抗拒的魔力,逐漸將我的意識拉入其中。

?

聆聽李冰治水

再清醒時,我來到了波濤洶涌的江邊。眼前江水浩蕩,濁浪翻滾,不斷拍擊著兩岸。遠處有一位官員正專注地凝視著滾滾而去的江水。他身穿一襲深色袍服,袖寬身長,腰間束以寬帶,上面刻畫著象征秦國官員身份的圖案,整體造型端莊威嚴,推測是一位秦國太守官員。我聽到身旁有人輕聲議論:“今年水患嚴重,李太守憂心忡忡。”結合周圍環境,我心想,這位官員莫非就是史上赫赫有名的蜀郡太守李冰?而這里就是都江堰所在地?

?

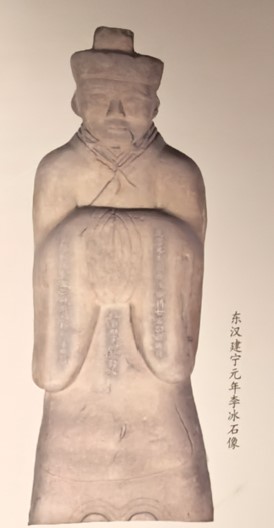

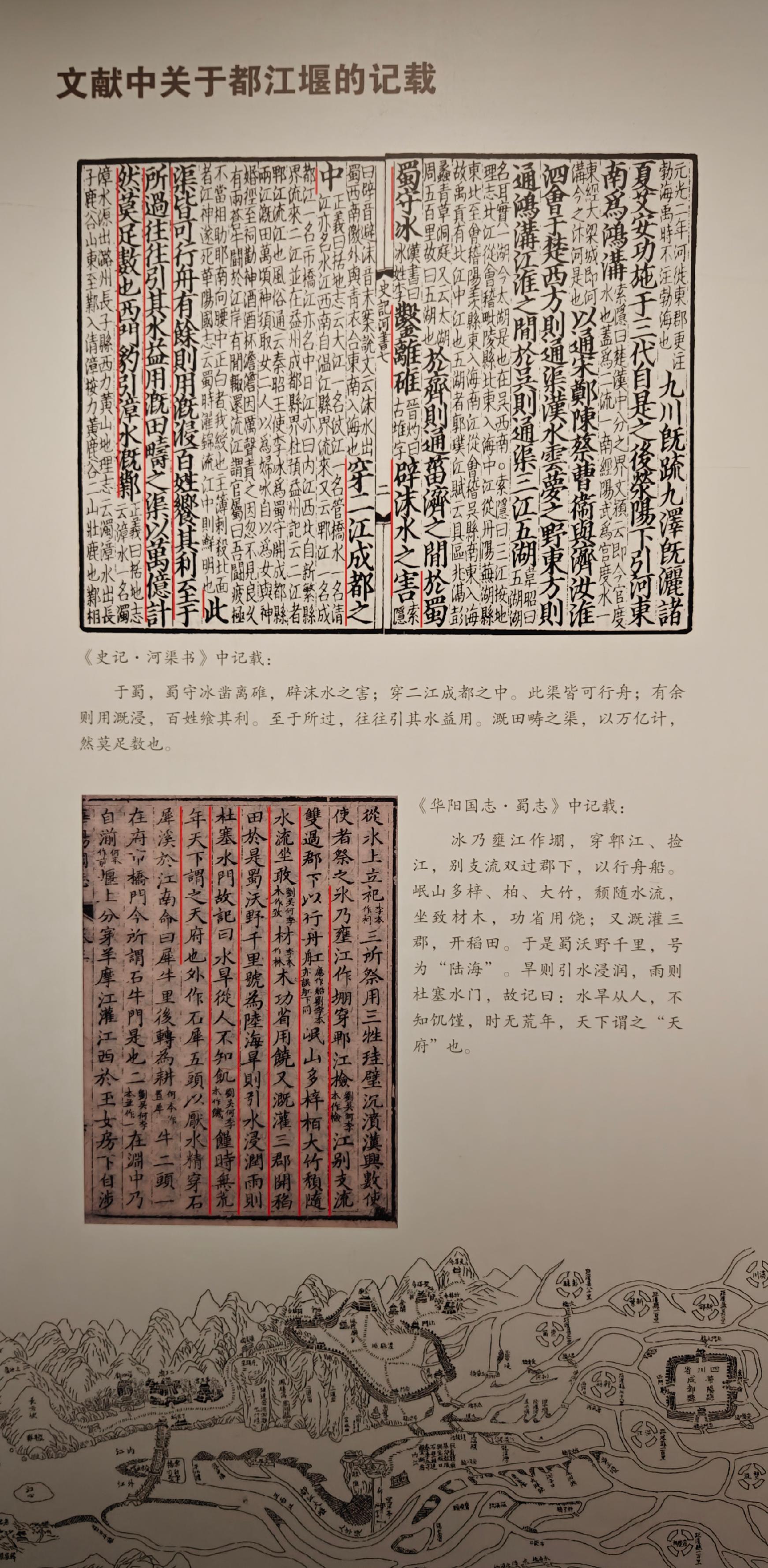

1974年3月,在四川都江堰索橋下外江河底深5米處,出土了這尊高達2.9米的大型圓雕石像。石像上的題記表明這就是主持修建都江堰的戰國時期秦國蜀郡守李冰的造像,并刻有準確的雕造時間。

?

我慢慢靠近,聽到有官員正焦急地向李冰稟報:“李太守,今年岷江水患異常兇猛,蜀地東旱西澇,受災嚴重,民不聊生,急需盡快采取措施。”我回頭望向江水,果然發現岷江的流速較現代所見快了許多,渾濁而湍急的水流夾雜著泥沙與樹枝,聲勢驚人。兩岸的農田和房屋都岌岌可危,隨時可能被沖毀。

?

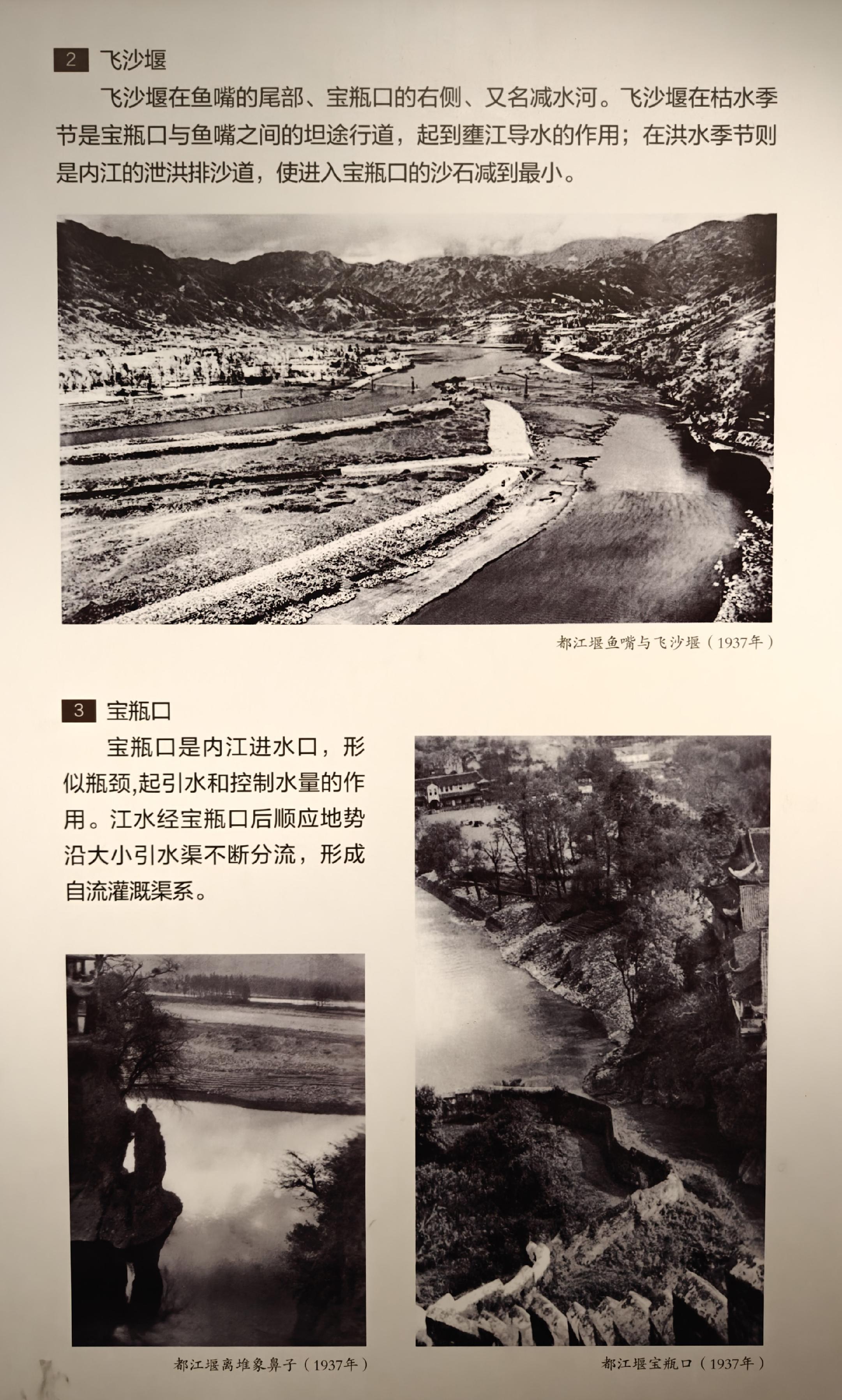

片刻后,我跟隨李冰回到了太守府的議事廳中。廳內早已聚集了不少官員,面色嚴肅,氣氛凝重。李冰緩緩開口道:“治理水患刻不容緩,這段時間我多方考察,已有一計。”說罷,他展開了一張地圖,說道:“岷江自岷山奔流而下,遇玉壘山阻隔后水流改道西行,造成每年東旱西澇的局面。我準備在岷江江心筑一座分水堤,名為‘魚嘴’,將江水一分為二,東側稱為內江,西側為外江。枯水時,分水堤能將江水引入內江,灌溉成都平原;洪水時,則通過分水堤合理分流至外江,避免洪災。”

?

隨后,李冰手指轉向地圖上玉壘山的位置,繼續說道:“在玉壘山脈伸向岷江的長脊上,我還要人工開鑿一道狹窄的通道,稱為‘寶瓶口’。這便是整個灌溉系統的咽喉,精準控制內江進入成都平原的水量和流速,無論豐水枯水,水量都能穩定,確保農耕灌溉。”一旁的官員擔憂道:“李太守,岷江水量極大,若靠人力開鑿,寶瓶口通道狹窄,如何應對洪水期的水量?”李冰沉穩地答道:“因此我還設了一道保險,名為‘飛沙堰’。飛沙堰位于內江下游,是一道低矮寬闊的溢流堤壩,洪水時能自動排出多余水量和泥沙,避免淤積。”又有官員質疑道:“我們之前也嘗試過在江心投放石塊筑堤,但江水太急,石頭很快就被沖走了。”李冰微笑著說:“這一點我早有準備。這次筑堤時,我們用竹編成籠,將石塊裝入其中再沉入江底,這樣便能穩固筑堤,不易被沖走。記得再雕刻五頭石犀,置于水中,用來鎮壓水中的精怪”。

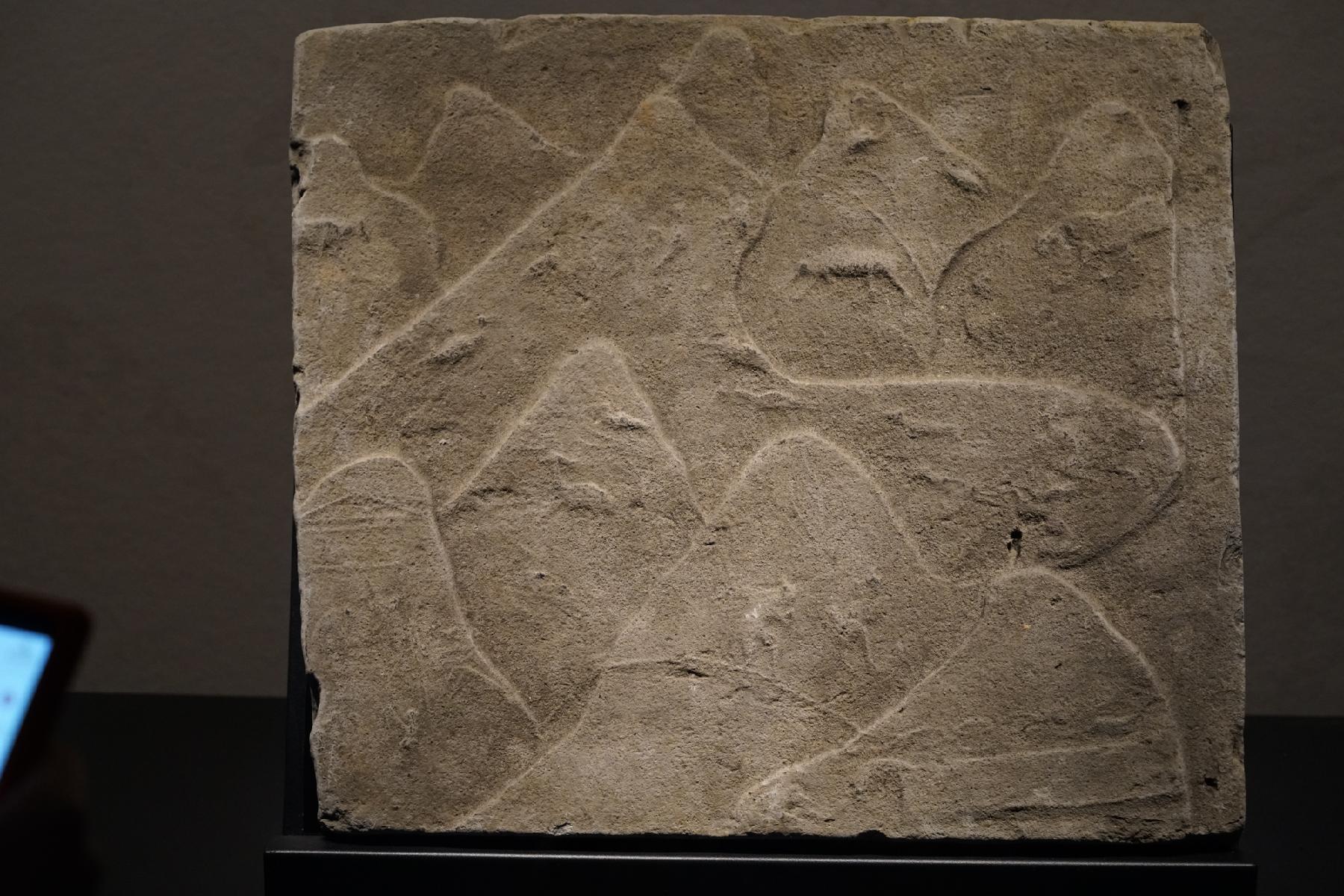

該獸形石雕形狀似犀,作站立狀,軀干豐滿壯實,四肢粗短,下頜及前肢軀干部雕刻卷云紋。《華陽國志·蜀志》中記載:“秦孝文王以李冰為蜀守……作石犀五頭,以厭水精。”該石犀可能與李冰治水有關,具有極高的考古研究和藝術價值。

?

聽完李冰的詳解,議事廳內的官員們紛紛露出敬佩之色,齊聲稱贊李太守高瞻遠矚,治理岷江的良策必將造福蜀地百姓。我聽到這里,不禁感嘆古人的智慧。李冰的這些舉措,不僅徹底解決了岷江水患,更讓成都平原由水災頻發之地,變成了“水旱由人、不知饑饉”的“天府之國”。直至今日,都江堰依舊在源源不斷地造福成都平原上的人們,被譽為世界水利史上的偉大奇跡。

?

物阜民豐

岷江的水患被成功治理后,李冰的目光又投向了另一個嚴重困擾蜀地的問題——食鹽短缺。蜀地原本的食鹽供應依賴于自然鹽泉,但隨著近年來人口的不斷增長,原有的食鹽產量已遠遠無法滿足百姓的需求。人們苦于日常食物淡而無味,即便從遙遠的山西運來池鹽,也因入蜀道路崎嶇,造成鹽價高昂,普通百姓根本無力購買。李冰站在一處鹽泉旁,凝視著緩緩涌出的鹽泉水,眉頭緊鎖,陷入了沉思:“這些鹽泉源源不斷涌出,說明地下必然埋藏著豐富的鹵水資源。如果能準確地找到鹵水的位置,便可以通過開鑿鹽井,汲取鹵水,再以煮制的方式制成食鹽,這樣蜀地便能實現鹽的自給自足。”

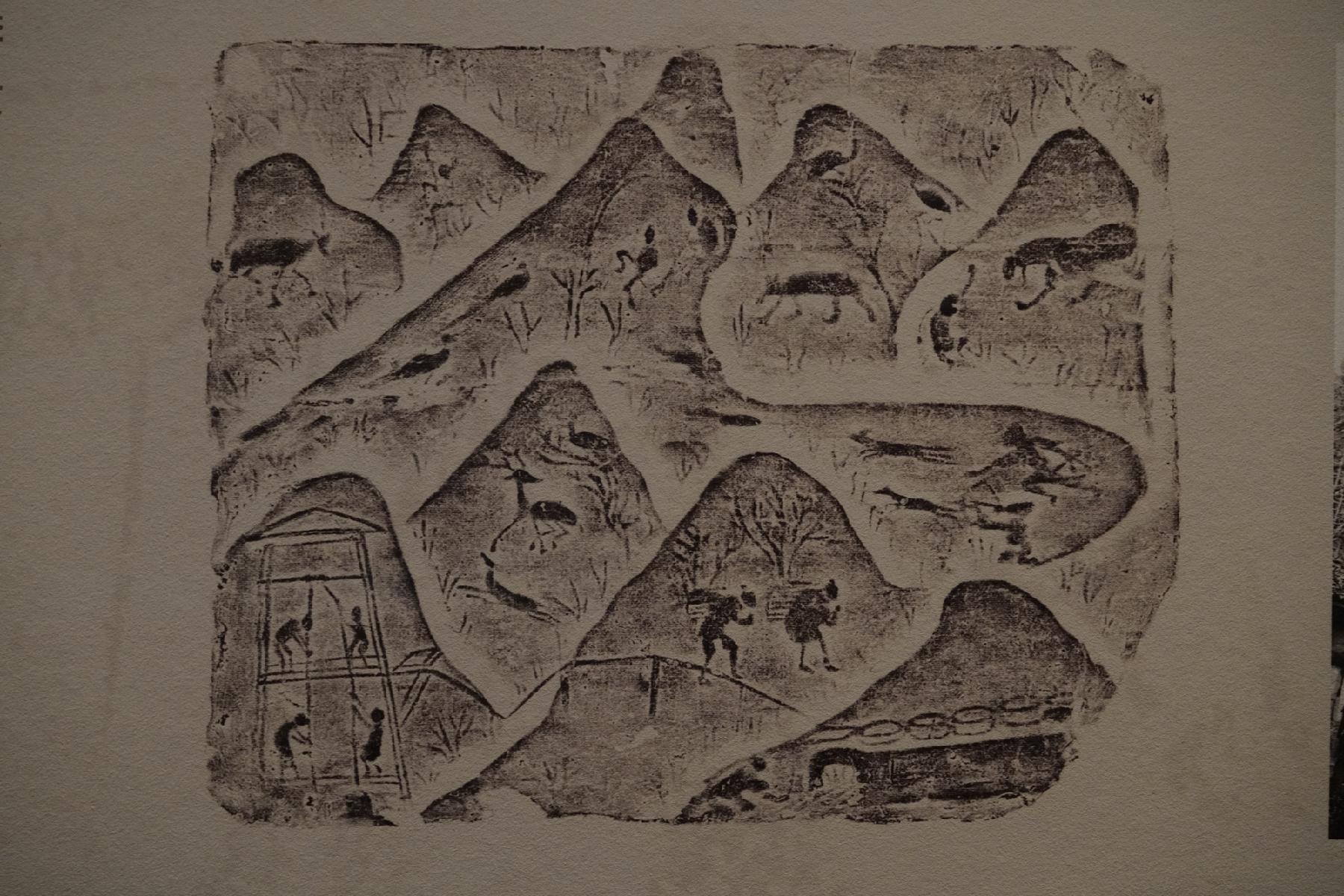

作為現代人,我知道李冰曾下令在廣都建造了蜀地的第一口鹽井。懷著強烈的好奇,我迅速啟程前往廣都,想親眼看看古人開鑿鹽井的壯觀場景。然而,當我興沖沖趕到現場時,卻驚訝地發現,眼前已經是一套成熟的制鹽場景。只見鹽井旁架起了高高的井架,頂部安裝了轆轤,井架上站著四名工人,分上下兩層,配合默契。他們兩人一組,合力拉動系在繩索上的吊桶,將地下深處的鹵水一點一點地提到地面。井架旁設置了專門的鹵槽,鹵水順著槽道源源不斷地匯入一旁的大鍋中。鍋下方的灶臺正燃起熊熊烈火,火焰翻騰,工人們不停地揮動大扇助燃,鹵水在高溫之下沸騰翻滾,冒出濃濃白煙。

?

我的內心充滿了困惑,鹽井的開鑿速度竟然如此之快?此時,一陣喧嘩的聲吸引了我的注意,原來是工人們在領取工錢。當我瞥見他們手中握著的是漢代鑄造的五銖錢時,我終于意識到自己竟然又穿越到了漢朝。

離開鹽井,我繼續前行,很快便看到了一片桑園。這里綠意盎然,枝葉茂盛,空氣中彌漫著淡淡的草木清香。順著桑園向前走,耳邊漸漸響起了從織布房內傳出的織機與梭子交錯時發出的和諧韻律。我好奇地走近織布房,只見房內數十名女子正端坐于織機前,她們身穿漢服,神情專注,雙手嫻熟地操縱著織機,梭子在經緯線之間來回穿梭,不斷織出華麗而精致的絲綢。

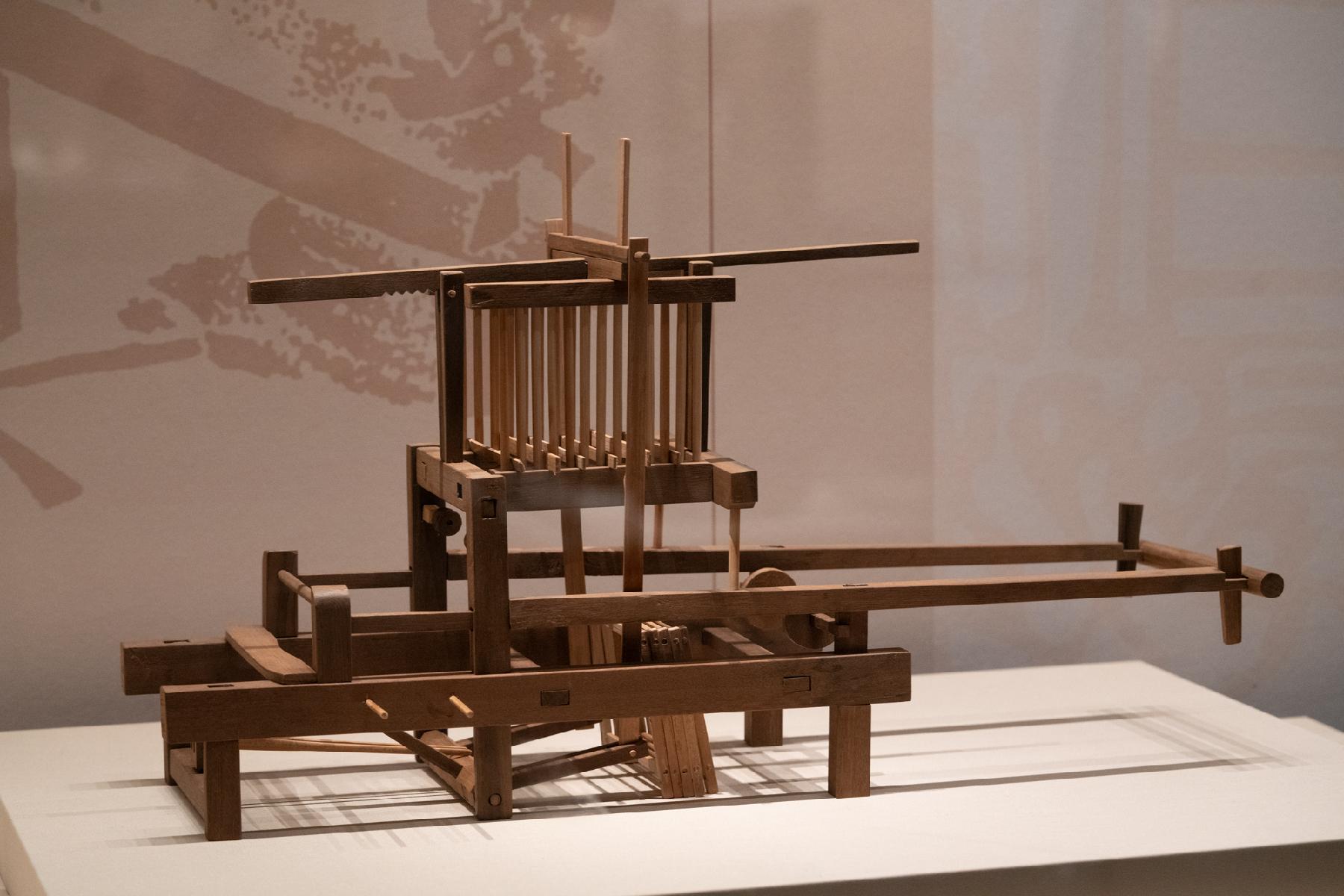

成都老官山漢墓出土的4臺蜀錦提花機模型,是我國發現的唯一完整的西漢時期的提花機模型,也是世界上發現最早的提花機模型,是紡織史上的里程碑,填補了我國乃至世界絲綢紡織技術的考古空白。

?

織布房外,是一條緩緩流淌的江水,江邊蹲坐著許多工人,她們正小心翼翼地將織成的絲綢放入江中反復濯洗。這道工序不僅僅是簡單地清洗,絲綢在織造過程中會殘留漿料、染料等雜質,通過置于流動的江水中反復沖洗,能有效地去除這些雜質,使絲綢更加潔亮。同時,長時間的江水浸洗還能讓絲線纖維組織更加緊密,錦緞表面更加細膩平整,色澤也更加鮮艷潤澤,觸感更為柔順舒適。絲綢在清澈的江水中輕柔地擺動,鮮艷的色彩在水波的映襯下顯得更加奪目,仿佛連這江水也被染上了錦緞的絢麗色彩。我腦海中不由自主地浮現出《蜀都賦》中那句:“百室離房,機杼相合,貝錦斐成,濯色江波。”想必眼前的景象便是詩文所描繪的場景吧。

?

再走近一些,便能清晰地聽到女工們交談的聲音,她們紛紛談論起近年來蜀錦廣受歡迎的盛況“現在我們成都的蜀錦不僅在周圍城市暢銷,商人們還把蜀錦遠銷到了外國,那些遠方的人們干脆把咱們成都叫做‘錦城’呢!”旁邊另一位女工補充道:“最近制作蜀錦的作坊又增加了好幾個,不過大家都說濯洗絲綢還是得用咱們錦江的水,其他地方洗出來的錦可不如這里的鮮艷,質地也沒這么順滑!”聽到這里,我腦海里閃過《華陽國志》中的記載:“其道西城故錦官也,錦江織工濯其中則鮮明,濯他江則不如。”由此看來,這江水對于錦緞的品質果然至關重要。

?

望著這些華美的蜀錦,我的腦海中不禁浮現起三國時期的景象。當時蜀漢的丞相諸葛亮推行“重本而不抑末”的經濟政策,除了大力發展農業,官營、商營,甚至普通百姓開設的小作坊,都可以參與蜀錦的制作,一時間,蜀錦成為家家戶戶都能參與的重要產業。同時,他大力發展交通,讓蜀錦能夠源源不斷地運往魏、吳兩國。根據《后漢書》的記載,連曹操也曾派人到蜀中買錦。這些舉措使得蜀錦一躍稱為諸葛亮維持蜀地運轉的重要戰略物資。

文翁興學

跟著運送絲綢的馬車,我來到了一個熱鬧非凡的市集。街道兩旁店鋪林立,各種叫賣聲此起彼伏。我走進一家小酒肆,找了個靠窗的位置坐下。酒肆的老板正忙碌地在案前收錢沽酒。店伙計滿頭大汗地從后廚搬出剛剛清洗干凈的酒尊,準備給門口的顧客盛酒。門外來買酒的人絡繹不絕,有的甚至還自帶酒壇,等候著裝上美酒滿載而歸。酒香伴隨著客人的喧鬧聲充盈在空氣中,使得這家小酒肆更加熱鬧溫暖。

?

不遠處兩個男子的談話引起了我的注意。一人感嘆道:“聽說太守前幾年從我們蜀地選了十幾個小吏去長安學習文學和律法,回到蜀地之后便安排在郡縣做官。沒想到如今我們蜀地官員也有這種機會,可惜普通百姓卻難有這種機緣啊!”另一男子接過話茬:“雖然我們去不了長安,但太守在城南建了一所叫‘石室’的學校,專門教授儒家經典,而且還安排學生到各地衙門去實習,能學到不少有用的本事呢。”“這倒是個好機會,但送孩子去讀書,家里負擔就更重了。”先前那位男子有些憂慮。“聽說太守特別關照過,凡入石室學習的學生,都能享受一定的特殊待遇,比如發放生活費用,還能減免家里的徭役。最初大家對學習儒家經典持觀望態度,但沒想到那些學生學有所成,個個博學多才,出口成章。更難得的是,他們畢業后還能優先被選拔為官吏呢!現在大家都千方百計地想送自家子弟進去學習。”先前憂慮的男子連連點頭,贊嘆道:“太守此舉真是大大有利于培養人才啊!”

?

聽完他們的談話,我心想,他們口中的太守,想必便是著名的“文翁”了。《華陽國志》記載:“始,文翁立文學精舍、講堂,作石室,一曰玉室,在城南。”文翁擔任蜀地太守后,深切感受到蜀地由于地理閉塞,文化上明顯落后,于是便在成都創建了“石室”官學,系統傳授儒家經典,著力培養本地的人才。這一舉措迅速改善了蜀地原先崇尚巫術的社會風氣,使儒家文明真正地在蜀地扎根生長,不僅極大提升了百姓的文化素養,也為全國地方官學樹立了成功典范。

?

我即刻動身,前往城南,想要一觀石室。尚未走近,便已聽到書聲朗朗,一種莊重儒雅的氛圍撲面而來。踏入院門,我看到屋內先生正端坐于案前,緩緩地解讀著《詩經》的篇章,學生們個個聚精會神,專注而恭敬地傾聽講解。稍后,先生停頓了一下,學生們便齊齊誦讀起剛剛講解的段落。不久,先生起身離去,但學生們卻沒有散去。他們自覺地三五成群圍坐在一起,或手持書卷,或輕聲交流,討論著儒家經典。短暫的休息過后,另一位先生走入堂內,手中捧著一冊書籍與一個木質小人。他笑著說道:“剛才大家聽了儒學之道,現在不妨也來了解一下人體的經絡。”原來,這位先生是石室中專門教授醫術的老師,亦是蜀地小有聲望的醫學世家之后。他將木質小人置于案前,指著模型上標注的穴位開始一一講解,學生們聽得入神,紛紛圍攏過來。目睹了蜀地學子高漲的學習熱情,我心中豁然明了,為何文翁興辦的石室官學不僅在當時廣受歡迎,而且對后世影響深遠。也難怪時至今日,“文翁興學,教化蜀地”的佳話仍然廣為流傳,令人敬仰。

?

經穴漆人裸身,直立,手臂垂直放于兩側,手五指并齊,掌心向前,雙腳呈一字站立。光頭,眉、眼、鼻、口、耳清晰,體形勻稱。通體髹黑漆,身上刻有縱橫復雜的經絡線,并刻以圓點標示穴位。這是迄今為止我國發現的最完整的經穴人體醫學模型,它的出土為研究古代經絡腧穴的起源與發展提供了十分寶貴的實物資料。

?

先生授課的聲音漸漸遠去,仿佛被風吹散般模糊不清。我只覺眼前一陣恍惚,再睜開眼,我已置身于一間陳設極為簡樸的茅草屋中。

屋內空間不大,四壁皆為竹篾泥墻,幾根橫梁支撐著屋頂,角落里堆著一些書卷和干柴,一張木幾上攤著幾頁墨跡未干的紙張,幾支毛筆斜斜地擱在硯臺旁。灶臺的一隅還余著未散的炊煙,似乎剛剛熬過一鍋清粥。此時天色微亮,屋外的晨風裹挾著水汽輕輕吹入。一位婦人正坐在門邊的小桌前,用一張粗紙勾畫著棋盤的格子,一個小孩在屋角蹲著,拿著細針,似乎在制作一枚簡陋的魚鉤。我走出門,映入眼簾的是潺潺的溪流,岸邊柳樹低垂,燕子輕快地飛來飛去。一個身形清瘦的中年男子正站在溪水邊,神情悠然,用低沉的聲音吟誦著:“清江一曲抱村流,長夏江村事事幽。自去自來梁上燕,相親相近水中鷗。老妻畫紙為棋局,稚子敲針作釣鉤。但有故人供祿米,微軀此外更何求?”

?

這不正是杜甫的《江村》?難道這次,我來到了唐代,而眼前這位清瘦的詩人,便是“詩圣”杜甫?看著他神情寧靜,語調從容,我不禁想起他為避“安史之亂”,帶著家人輾轉由隴右入蜀,途中困頓顛沛,幾度瀕臨絕境。可如今,他終于在成都西郊這片風景如畫的浣花溪畔,建起了這座樸素的茅屋草堂。在這里,他得以親手耕作,過著自給自足的田園生活。這段生活雖遠稱不上富足,卻讓他在流離之后重拾片刻安寧。我又想到了杜甫“盤飧市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅。肯與鄰翁相對飲,隔籬呼取盡余杯。”的詩句,也許拋開王侯將相的喧囂爭論與金戈鐵馬的戰亂廝殺,只有家中兒女圍爐、門前溪鳥成群、鄰里之間一聲輕喚便可共飲的日常生活,才最能代表蜀人內心深處的溫厚與從容。日出而作、日落而息,讀書耕田、親朋相聚,便已足以讓人心安。這一刻,我感到一種久違的寧靜與踏實。

?

忽然,一陣狂風驟起,我還未回神,耳畔已傳來隱隱的爆裂聲,茅屋仿佛在瞬間起火。場景劇烈晃動,眼前一切如走馬燈般飛速閃過。我看到城北的八角樓在一聲驚天動地的巨響中被火藥炸裂,士兵魚貫而入,血光與吶喊交織成片。鏡頭一轉,張獻忠身披黃袍,坐于臨時搭建的龍椅之上,宣告大西國建國,臺下百姓滿面茫然與驚懼。下一幕,是清軍壓境,張獻忠倉皇逃竄。他一聲令下,烈焰便將整座城市吞噬殆盡。但待到春風再起,焦土之上長出新綠。隨著“湖廣填川”的移民政策推行,一批批百姓越山而來,他們扛著鋤頭,帶著兒女,在廢墟上搭起新屋,種下秧苗,炊煙升起之處,孩童追逐打鬧,布商高聲吆喝,寺廟鐘聲再度響起,成都的街巷重新熱鬧起來。

參考文獻:

[1]何一民,王毅. 成都簡史[M]. 成都:四川人民出版社, 2018.08.

[2]張學君,張莉紅著. 成都城市史 修訂本[M]. 成都:四川人民出版社, 2020.05.

[3]周志清.古蜀祭祀傳統觀察——以金沙遺址祭祀區為例[J].中華文化論壇,2019,(05):16-22+155.

[4]甄娜.古蜀三星堆與金沙服飾藝術解讀[J].美術界,2013,(05):85.

[5]黃劍華著. 古蜀金沙[M]. 成都:四川文藝出版社, 2022.04.

[6]成都文物考古研究所編著. 走進古蜀都邑金沙村 考古工作者手記[M]. 成都:四川文藝出版社, 2004.01.

[7]段渝著;《成都通史》編纂委員會主編. 古蜀時期[M]. 成都:四川人民出版社, 2011.11.

[8]曠良波.都江堰灌溉工程遺產體系、價值及其保護研究[J].中國防汛抗旱,2018,28(09):72-76.

[9]蔡方鹿,姜雪.一代儒宗流風長存——文翁化蜀對巴蜀儒學流傳發展的影響[J].社會科學研究,2022,(03):21-28.

[10]單笑寒.諸葛亮與蜀錦[J].經濟研究參考,2010,(69):13-15.

圖片 | 杜廣磊 巍岙

排版 | 劉慧伶

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號