作者 顏歆窈

宋徽宗趙佶《文會圖》軸 臺北故宮博物院藏?

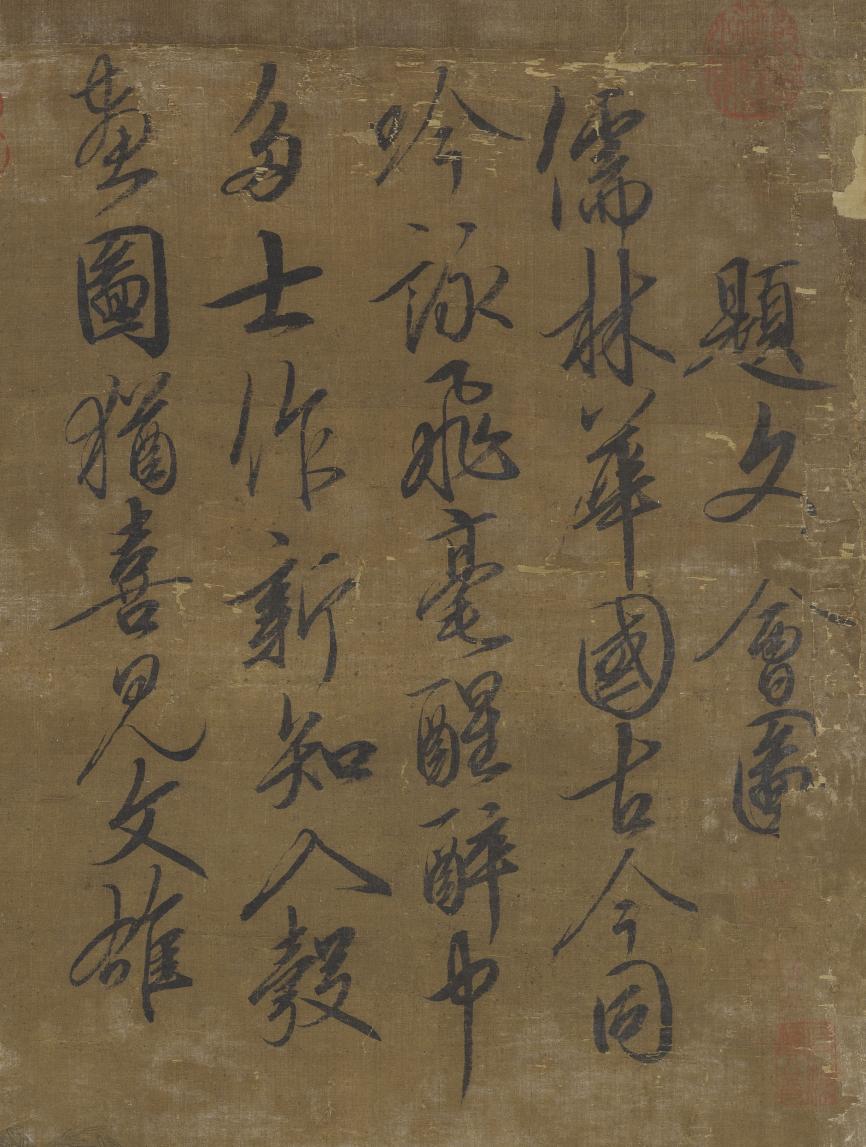

“儒林華國古今同,吟詠飛毫醒醉中。多士作新知入彀,畫圖猶喜見文雄。”(《題文會圖》)此詩為宋徽宗趙佶所作,描繪的是文人雅士品茗雅集的場景。宋徽宗趙佶一生愛茶,親自書寫《大觀茶論》,詳細記述了茶的產地、采制、烹試、品質、斗茶風尚等內容,為后世留下了珍貴的茶道資料。

《文會圖》右上角題詩

宋徽宗也常在宮廷中宴請群臣和文人品茶,有時還會親手烹茶、斗茶。根據有關學者的研究,《文會圖》便是宮廷畫院在趙佶指導下創作的作品,畫作右上角為宋徽宗的《題文會圖》詩,內容與畫作相呼應,為后人展現出當年文會茶宴的真實畫面。

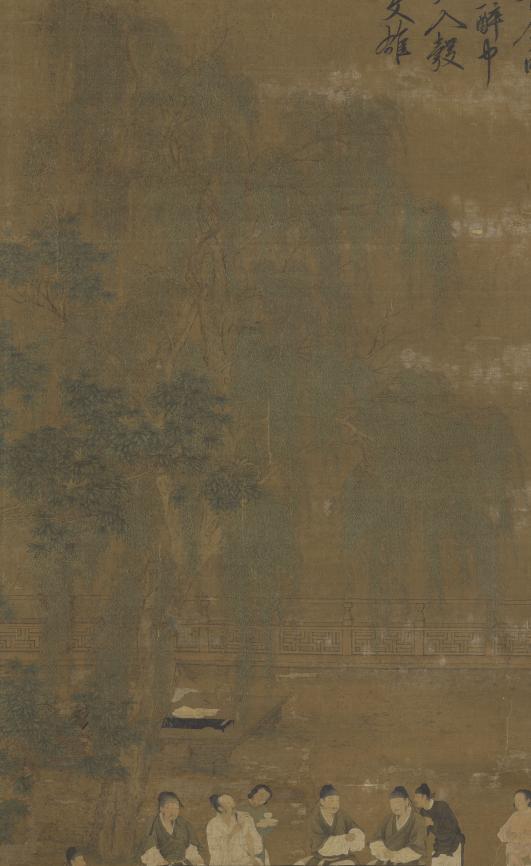

賓客:圍坐一席,合餐而食

茶宴地點在一處寬敞的庭院內,旁臨曲池,周圍為欄楯圍護。院中種有幾棵枝繁葉茂的大樹,靠右側的是柳樹,左下方的則比較特殊,是交纏相繞的七葉樹和槐樹。

左為七葉樹和槐樹,右為柳樹

兩種植物的枝干合生在一起,被稱為連理枝,在自然界中極為罕見。古人很早就根據這種自然現象發明了嫁接技術,用這種方法來栽培果樹。庭院中的七葉樹和槐樹相合而生,對于宋徽宗而言更是一種祥瑞之兆。文人們在祥瑞巨樹下酒酣歌舞,如同置身于仙境。

七葉樹和槐樹合生

樹蔭下擺有黑漆桌案,八九位文人圍坐一席,共享美食,這種飲食方式在唐宋時期成為主流,被稱為“會食制”。在此之前,人們采用的都是分餐制。分餐制的歷史可追溯到史前時代,一人一張小食案,席地而坐,分餐進食。在飲食禮儀的嚴格規定下,分餐時不同階級的人能吃到的食物也有所不同。

此為坐墩,又名鼓墩

會食制誕生的契機源于桌椅形制的變更。十六國時期頻繁戰亂,中原地區的傳統習俗、生活秩序和禮儀制度等受到了各民族文化的沖擊。到了唐代,束腰圓凳、方凳、胡床、椅子等高足坐具已經相當流行,垂足而坐成為標準姿勢,在很多唐代畫作中,我們都能看到當時人們用高椅大桌進餐的場景。

文人圍坐一席

?唐代時,盡管人們圍坐在一起,但食物還是一人一份,真正意義上的會食在宋代才形成,并由此誕生出了一種叫做“白席人”的職業。根據陸游的《老學庵筆記》,“白席”就是專門掌管筵席禮儀的人,其主要職責是統一食客行動、掌握宴飲速度、維持宴會秩序。

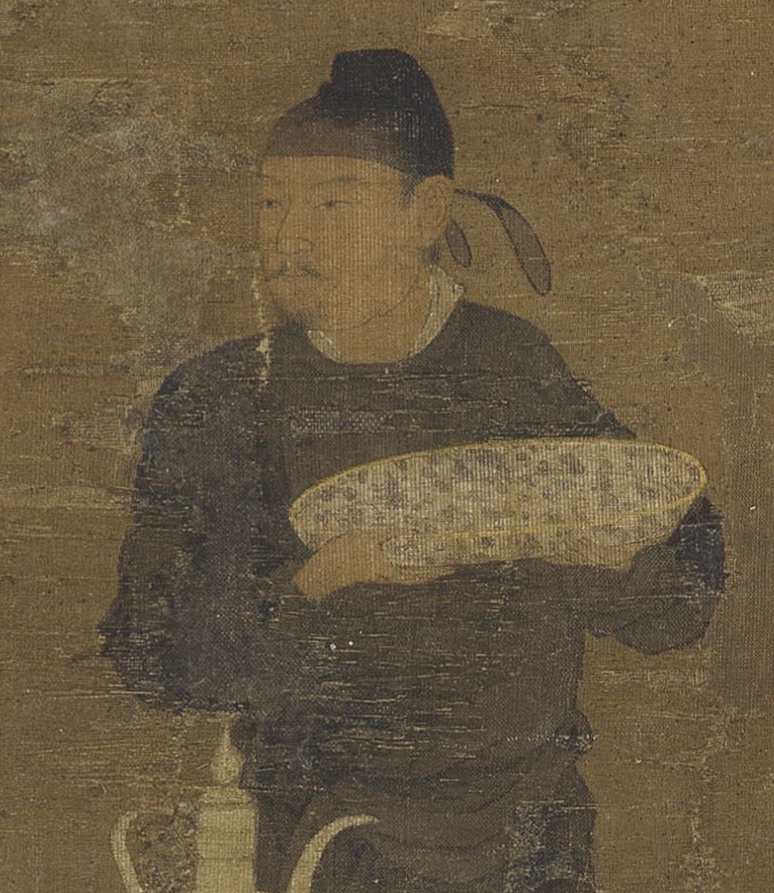

宋徽宗的形象推測

古人待客有“賓西主東”的講究,因此有專家推測,圖中單獨坐在桌子左邊的就是本次宴會的主人宋徽宗。也有專家根據宴會主題,認為畫面正中這位仰頭思考的人物才是宋徽宗,因為他與其他文人的動作神態并不相同。不過無論如何,宋徽宗都應當出現在這場宴會中。

《文會圖》軸(局部)

值得注意的是,宴會中無論是賓主還是侍從都穿著平時燕居的生活服裝,即常服。兩側開衩至腰部,窄袖收口,便于行事。這種服飾可以使人們沉浸于宴會美食當中,不至于因顧慮衣袂而失了雅興。

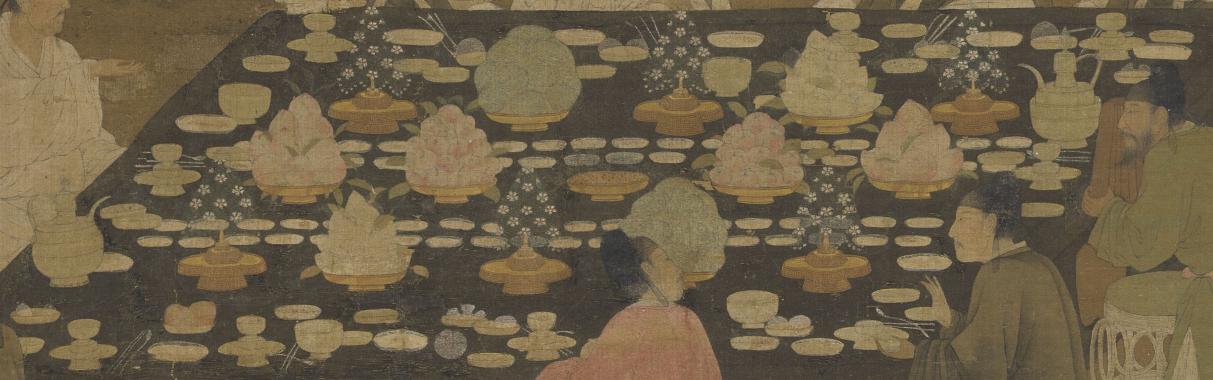

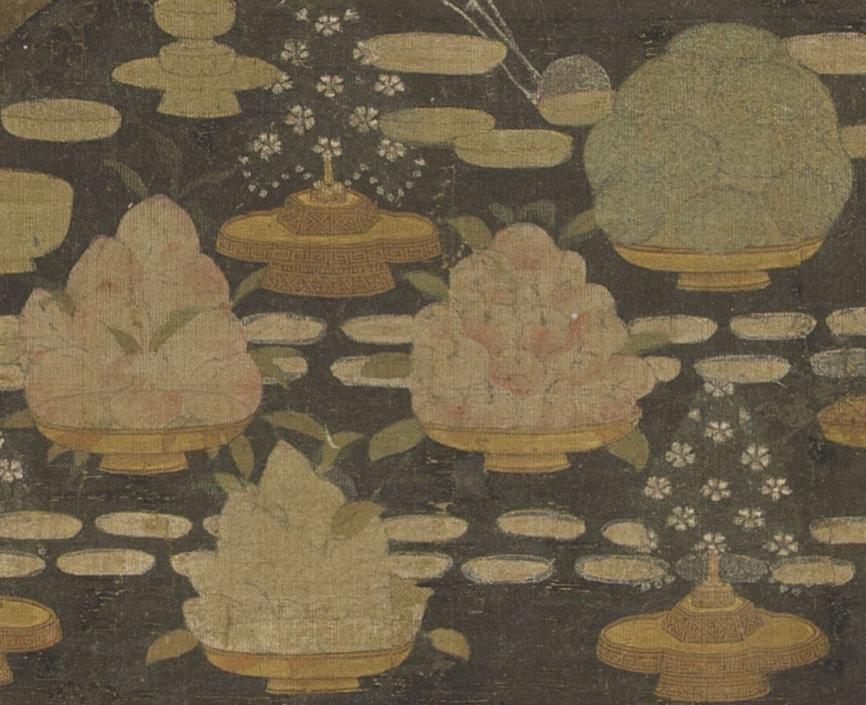

茶事:蔬果插花,蜜餞果脯

桌案之上,撰具食物,琳瑯滿目。酒樽、果盤、杯盞有序擺放,在靠近桌沿的地方放有十套個人單獨用的餐具,有如臺盞、碗筷、湯匙、圓形淺碟等。一如《東京夢華錄》中對宴飲場面的描述:“止兩人對坐飲酒。亦須用注碗一副、盤盞兩副、果菜楪各五片、水菜椀三五只,即銀近百兩矣。雖一人獨飲,盌遂亦用銀盂之類”。

《文會圖》軸(局部)

此時文人們或端坐,或談論,或持盞,或私語,意態閑雅,儼然是“酒酣耳熱說文章”的姿態。宋代宴飲的完整過程包括前筵、后筵以及留連佳客三個部分。前筵和后筵的主要活動都是飲酒,留連佳客作為尾聲,往往是茶事活動,即送茶、送湯,表達主人的留客之意。茶事也是從飲酒到歌舞的中間環節,主要起醒酒的作用。

茶點是宋代茶宴不可或缺的一部分,果子的香甜中和茶的苦澀,能讓飲茶的層次更加豐富。在這場宴會中,我們能清晰地看到果盤所盛的“珠花看果”,分別是桃子、蘋果、乳梨和榠楂,盤間還專門擺放插花以作點綴,頗有趣味。

《文會圖》軸(局部)

宋代官府貴家設有“四司六局”,為官宦貴人和文人學士提供宴席服務。四司指帳設司、廚司、茶酒司、臺盤司,六局指果子局、蜜煎局、菜蔬局、油燭局、香藥局、排辦局。果子局和蜜煎局(即蜜餞局)位列其中,就足以說明宋人對果脯蜜餞的喜愛。?

宋人所稱的“果子”,是生果、干果、涼果、蜜餞、餅食的總稱,尤以干果、蜜餞為代表。《東京夢華錄》的“初嘗青杏,乍薦櫻桃,時得佳賓,觥酬交作”,《夢粱錄》里的“十色蜜餞”,《西湖老人繁勝錄》記載的“蜜金桔、蜜木瓜、蜜林榆”,都說明宋代的果脯蜜餞品種相當豐富。

點茶:茶爐候湯,入盞擊拂?

茶事活動的重點還是品茗(飲茶的雅稱),而宋代流行的品茗之法就是點茶。宋徽宗在《大觀茶論》里這樣描述點茶:“點茶不一。而調膏繼刻,以湯注之,手重筅輕,無粟文蟹眼者,調之靜面點。蓋擊拂無力,茶不發立,水乳未浹,又復增湯,色澤不盡,英華淪散,茶無立作矣……七湯以分輕清重濁,相稀稠得中,可欲則止。乳霧洶涌,溢盞而起,周回旋而不動,謂之咬盞。”

北宋 呂氏家族墓出土茶具 陜西省考古研究院藏,按順序分別為帶蓋執壺、黑衣筒形盒、青釉刻花團菊紋渣斗、青釉托盞、長柄圓鏟和銅匙

在宋徽宗看來,點茶需要湯注擊拂七次,看茶與湯水調和后的濃度輕、清、重、濁,適中方可。具體步驟為:將研磨后的茶末放入茶具,添加少量適宜溫度的水,均勻攪拌成膏狀,再加水攪拌。如此循環七次,每次都要控制水溫、水量,這樣充分調制后的茶湯溫度適中,然后再放置一段時間,使茶湯與空氣充分接觸,產生一定的氣泡。

《文會圖》軸(局部)

宴會大案的前方設有茶爐、小桌和茶床,周圍聚集著的侍從各司其職,共同完成重要的點茶工作。左側的白色茶爐上爐火正熾,火上放置有兩把執壺,侍從在一旁候湯。

《文會圖》軸(局部)

執壺,又稱湯瓶、注子、注壺,既是煮水器具,也可直接點茶。宋徽宗在《大觀茶論》中隊湯瓶的形制也有詳細闡述,執壺通常為金銀制,“嘴之口差大而宛直,則注湯力緊而不散;嘴之未欲園小而峻削,則用湯有節而不滴瀝”。執壺大腹小口,瓶腹兩側有執與流,流的坡度大且陡峭,恰當的設計使水流出時水柱緊實而不松散,能夠精準地注入茶甌中。

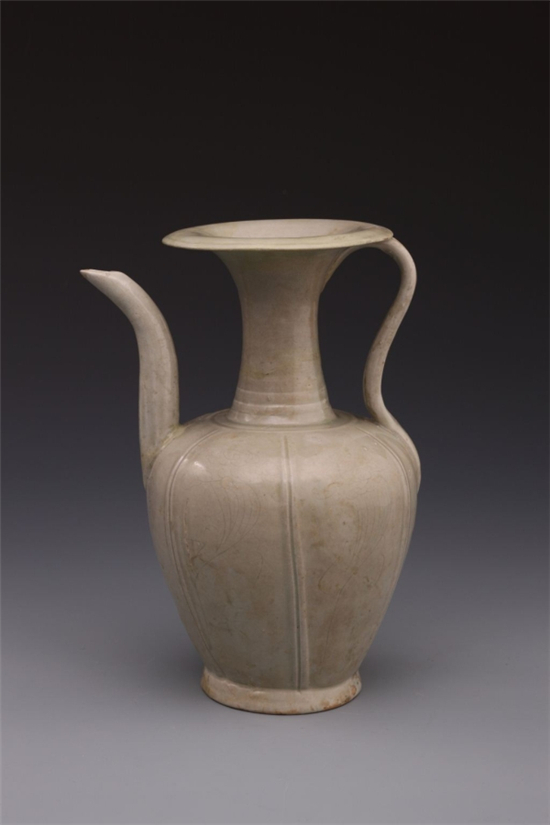

宋 龍泉窯青釉刻花執壺 中國茶葉博物館藏

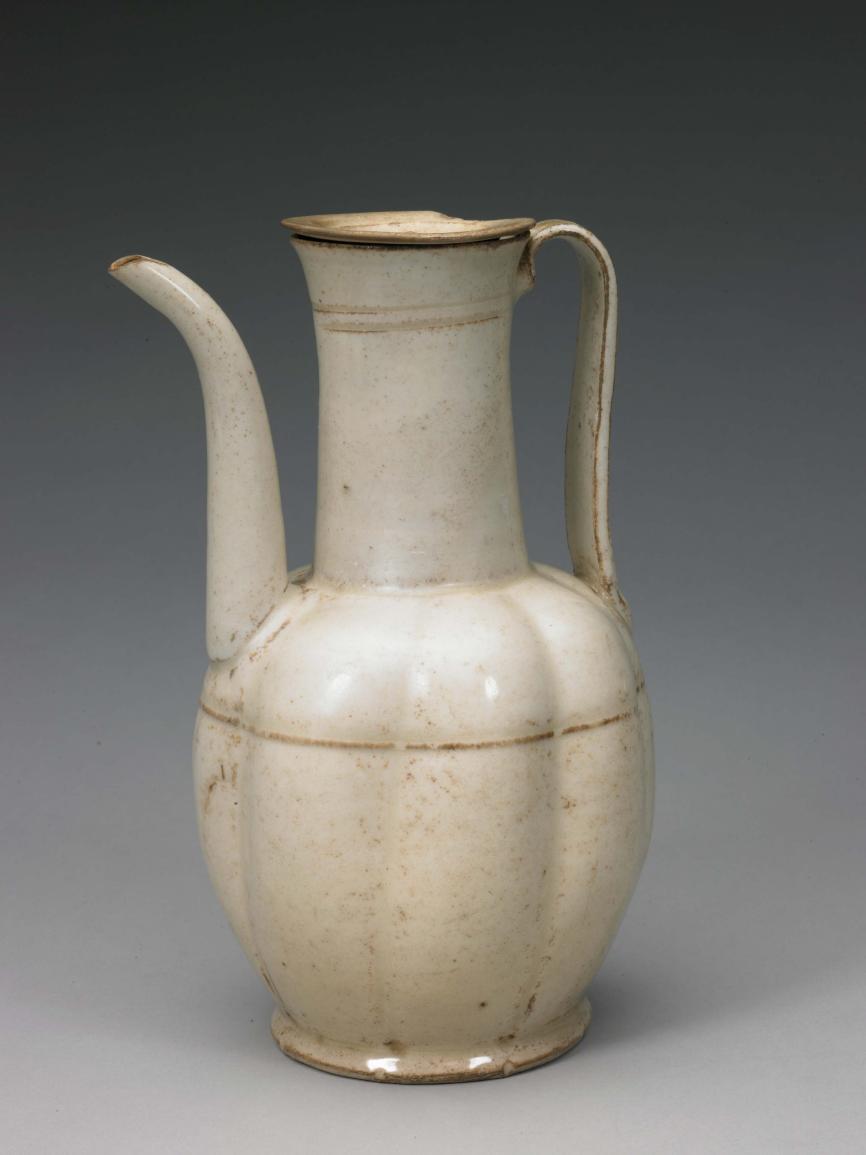

宋 青白釉瓜棱執壺 故宮博物院藏

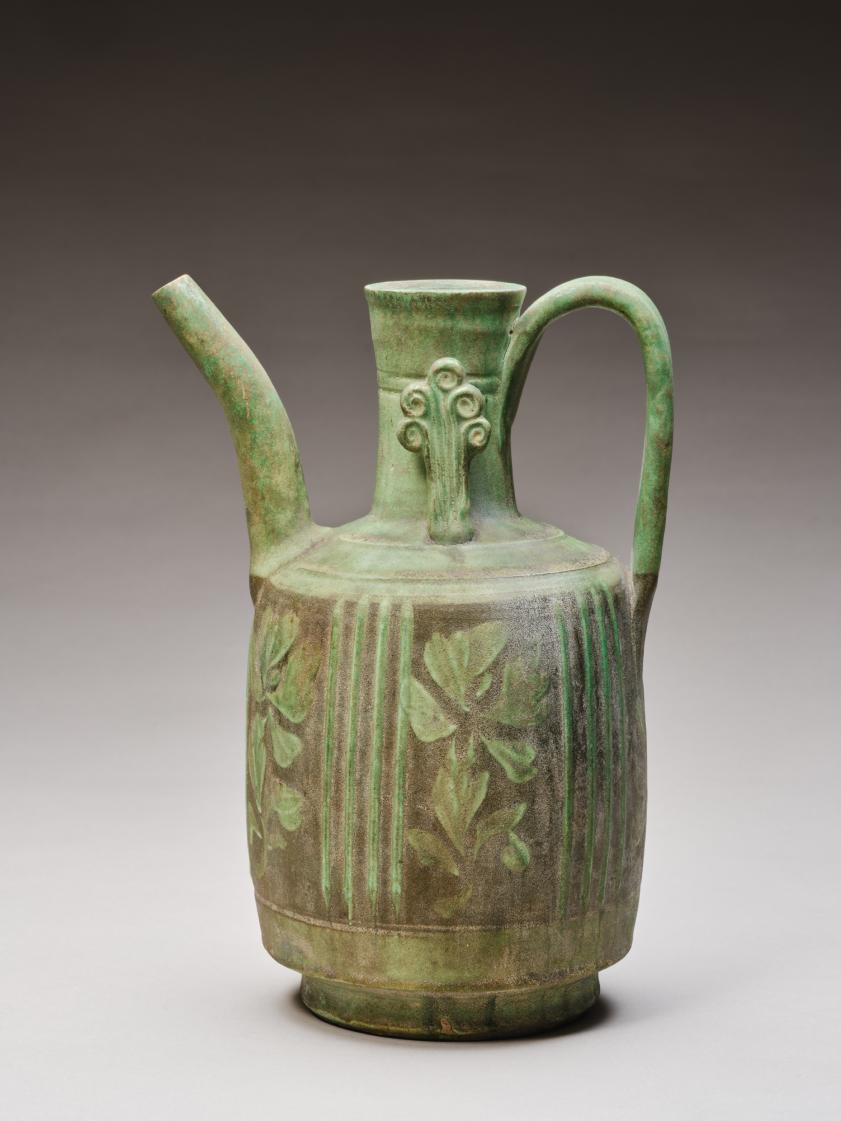

北宋 綠釉刻折技花卉豎條紋執壺 故宮博物院藏

?

《文會圖》軸(局部)

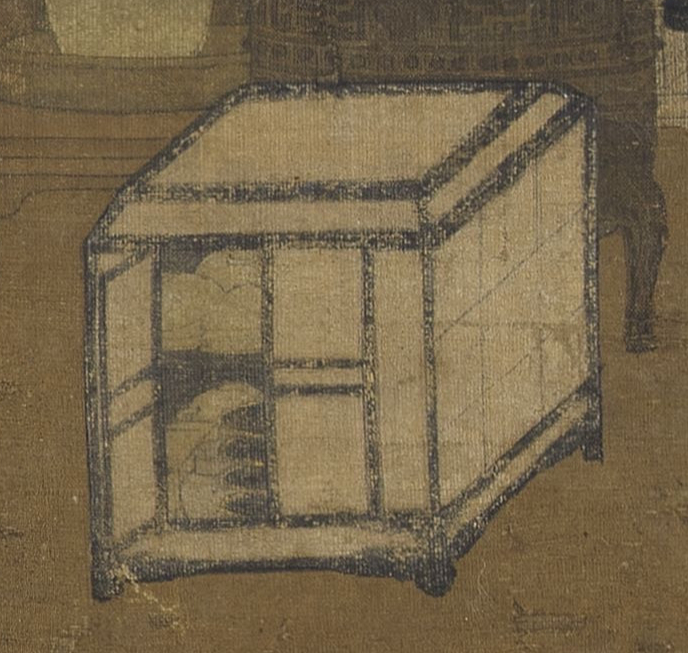

茶爐和鼎狀水甕的下方是一個白色都籃。都籃,又稱“都藍”,最早記載于陸羽所著的《茶經》中。都籃多為竹篾編制而成,也有木質或者木為框架,再用竹子編制而成,宴會中出現的是施以白色漆的方形木質都籃。

“都籃設諸器而名之。”宋代文人喜愛外出到山林中去集會,都籃除了能盛放茶具,還能放置香器、酒器等,是非常實用的綜合收納箱。?

《文會圖》軸(局部)

黑色小桌旁的青衣侍從正手執長柄茶匙,從茶罐中舀取碾好的茶末放置茶盞中,進行點茶工作中最重要的“擊拂”環節。茶匙最早出現在唐代,一開始只是用來量取茶葉,自宋代點茶法取代煎茶法后,茶匙成為了擊拂茶湯的工具。

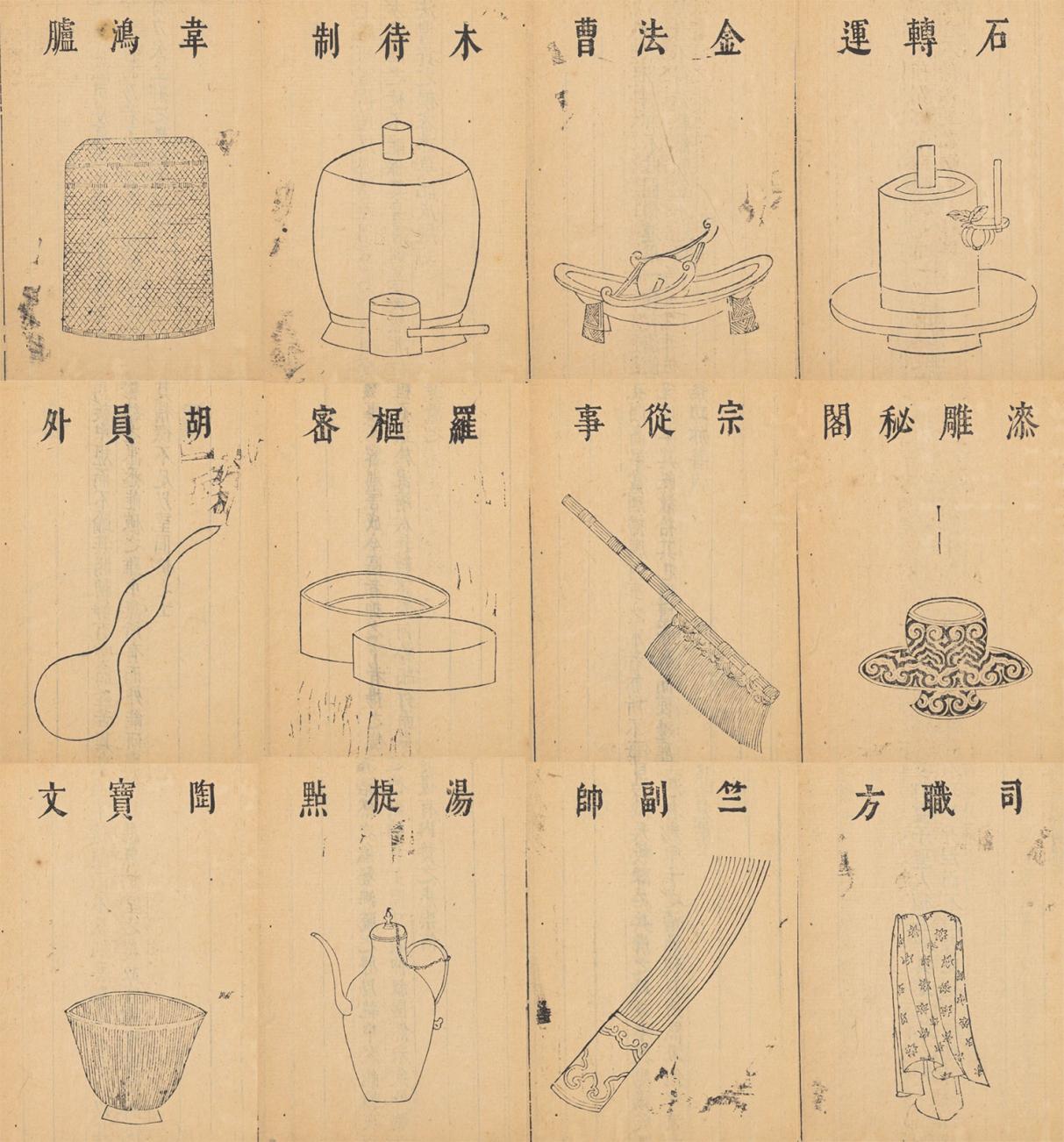

南宋 審安老人《茶具圖贊》(局部),宋人飲茶的器具

蔡京在《茶錄》中提到,“茶匙要重,擊拂有力,黃金為上,人間以銀、鐵為之。竹者輕,建茶不取。”北宋初期,擊拂茶湯用的茶匙主要是金屬制的,這樣才有力道。北宋中期,茶筅取代了茶匙。茶筅用竹制成,筅身根粗厚重,筅刷末梢細密,這種細長竹刷結構能夠對茶湯水紋進行梳理,再加上執壺中的沸水,還能夠調制出類似現代咖啡“拉花”般的視覺效果。

黑色小桌上放有數只黑色盞托和青白釉茶盞。盞托就是承托茶盞的器具,宋代茶盞沒有把手,盞托能夠避免燙指。盞托多以木制成,再在外部施加紅色或黑色的漆。

宋 托盞(白釉盞配黑釉盞托) 故宮博物院藏

值得注意的是,宴會中的黑色盞托泛有白邊,這與《格古要論》記載的宋定窯黑釉器相符。有專家推測,畫中的盞托是宋代定窯生產的“墨定”瓷,與之配套的茶盞應當為“白定”瓷。

宋 青白釉葵口托盞 故宮博物院藏

北宋 白釉花式帶托瓷盞 中國國家博物館藏

北宋 黑釉銀兔毫紋托盞 陜西省考古研究院藏

?

茶盞,也叫茶甌,與盞托配套使用。宋人在引用“點茶”時,還創造出了“斗茶”的趣味活動。“斗色斗浮”,茶湯的顏色是斗茶的評分標準之一,盛放茶湯的茶盞顏色也有講究。宋徽宗在《大觀茶論》里提到,茶盞最好選青黑色的,盞壁上有兔毫紋的最為貴重。

宋 黑釉兔毫盞 故宮博物院藏

宋 黑釉兔毫盞 中國國家博物館藏

宋 廣元窯黑釉盞 故宮博物院藏

宋人斗茶尤愛建窯黑釉瓷盞,因為茶湯是白色,釉面漆黑可反襯茶湯的純白鮮明,更易于觀色。除此之外,瓷胎質地厚重,茶湯也不易冷;黑釉吸水率極低,不易留下水痕。

宋 龍泉窯青釉盞 故宮博物院藏

“綠地毫甌雪花乳,不妨也道入閩來。”在宋代文人集會中,也常有青白色茶盞的身影。在這場文會茶宴中,小桌上和侍從手中的茶盞都是青白色。一方面,黑色茶盞雖然在功能上更適合斗茶,但底部沒有上釉,胎體裸露在外,顯得不夠精致;另一方面,北宋白定瓷釉色白中泛青,“青白”通“清白”,暗喻文人情操,瓷質溫潤如玉,符合宋代文人審美,因此青白色瓷茶盞經常被文人所收集。

宋 耀州窯青釉印花卉紋盞 故宮博物院藏

備茶:碾茶炙烤,講究風味

點茶效果對于茶葉本身的品質也有要求,在擊拂茶湯前,其實還有碎茶、碾茶、羅茶等工序。在這場宴會中雖然沒出現碾茶的環節,但這項活動對于點茶來說也很重要。

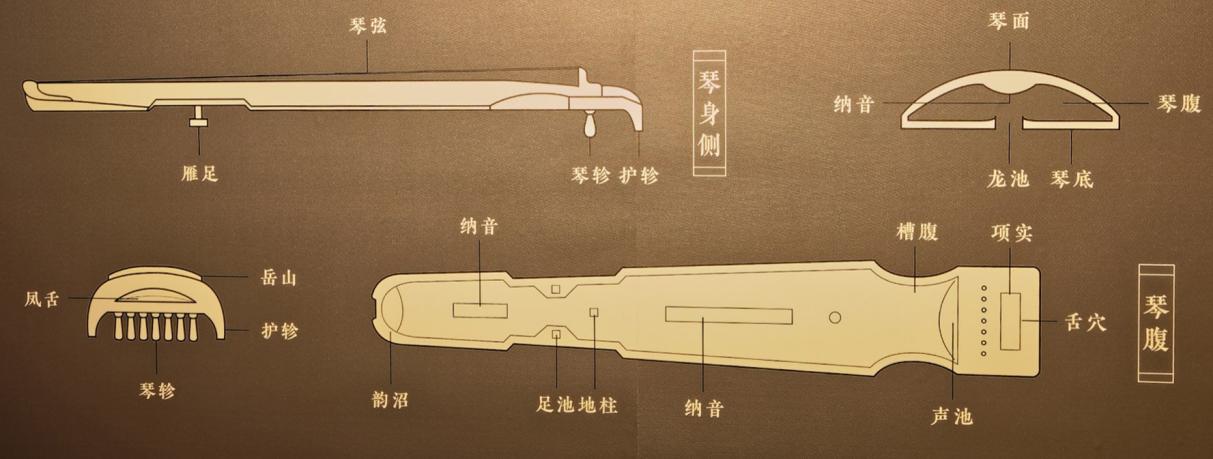

點茶法圖解

碾茶需要用到茶磨,茶磨又叫茶磑,用來將茶葉研磨成細粉。期初用來研磨茶葉的器具是金屬制的茶攆,但因為它造價太高并且影響茶葉味道,才誕生了茶磨這種新器物。宋人喜愛斗茶,茶葉研磨的越細,沖出來的茶末就越容易“咬盞”,茶湯越穩定,顏色越白。

《文會圖》軸(局部)

研磨好的茶葉需要保存,茶葉喜干燥、忌濕冷,這時候就要用到茶焙。宴會中的這件竹編器物就是茶焙,它上半部分是竹編的蓋,下半部分由木板拼接。茶焙中間有一定的儲存空間,人們將茶餅用箬葉包裹后放入,再在下方約一尺的地方生火,小火慢慢烘烤。箬葉還能夠起到收火的作用,使得茶葉不被火烤黃,烘干后的茶餅能夠保留原本的色香味,并且存放得更久。

《文會圖》軸(局部)

茶焙后方放置了一張茶床,黃衣侍從正手執白色茶巾篩選茶末,進行羅茶工作。以上工序過后,再經過侯湯入盞、擊拂點茶,才算點茶完成,接下來就由侍從端給賓客,由文人們品茶。?

《文會圖》軸(局部)

有趣的是,《文會圖》對宴會中侍從的描繪也極為細致。在前景的左下角,還有一名藍衣侍從似乎累壞了,正坐在稍矮的凳上休息。右手扶膝,左手端一大碗,正在“牛飲”,不知喝的是茶還是酒。茶床后方的青衣侍從則手執纏枝花卉紋茶盤,一臉嚴肅地看著工作中的伙伴,似有催促之意。

《文會圖》軸(局部)?

余興:瑤琴香爐,竹下對談

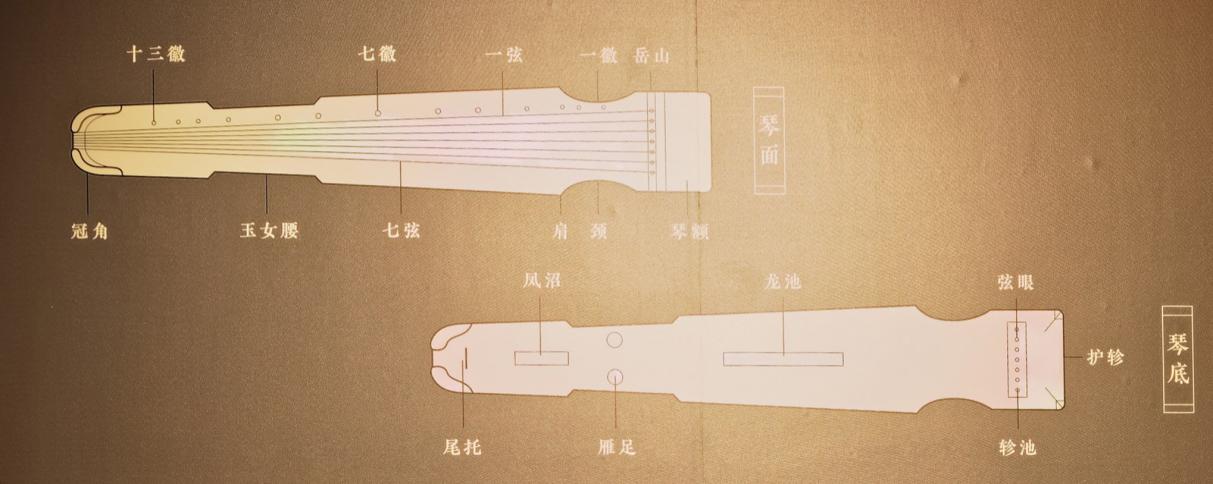

酒酣宴闌之時的品茗活動,正是文人以茶會友、以茶會文的好時機,作為文人四友的“琴棋書畫”常常出現在人們雅集遣興的場景中。在柳樹下方有一處石幾,幾上橫放著一張仲尼式瑤琴,一尊香爐,琴旁放有琴譜,琴囊已解,似乎剛剛有人按彈過。

《文會圖》軸(局部)

瑤琴,也稱古琴、玉琴、七弦琴,是中國最古老的彈撥樂器之一。宋代自帝王至民間都十分好琴,出現了明確的流派,南宋時期誕生了我國歷史上第一個古琴流派——浙派,以及現存最早的琴歌《古怨》。

相較于北宋古琴,南宋時除了仿古之作外,古琴體型扁平狹小,尤其是仲尼式古琴,呈聳而狹之狀,是南宋制琴的主要風格。

仲尼式古琴結構示意圖

宋末元初 趙孟頫制“龍吟虎嘯”琴,是國內發現的第一張趙孟頫制作的古琴

北宋 “萬壑松”琴 故宮博物院藏,此為仲尼式琴

經常與瑤琴同框出現的是香爐,宋代是香文化發展的頂峰,在前文提到的“四四六局”之中,也有香藥局的存在:“香藥局,專掌藥楪、香毬、火箱、香餅。聽候索喚諸般奇香及醒酒湯藥之類。”

文人不僅喜歡買香,還喜歡制香、品香,聽音烹茶、雅集宴會都要焚香。宋代香爐有兩種款式,封閉式、有蓋的叫做熏爐,開敞式的、無蓋的叫香爐。南宋最經典的是仿古式樣的小型香爐,靈感來自于銅鼎、銅簋、銅鬲等古器。?

宋 官窯粉青釉雙耳三足爐 中國國家博物館藏

宋代流行“隔火焚香”,講究的是味道而非香煙,“取味則味幽,香馥可久不散,須用隔火”。在香爐里均勻裝上香灰,然后挖一個孔洞。同時將木炭燒到通紅且無明火、無煙的狀態,放入孔洞之后,再放上“隔火”。“隔火”一般是云母、金錢、銀葉等薄而硬的東西,最后才在“隔火”上放香丸或香餅。

《文會圖》軸(局部)

席間賦詞,彈琴焚香,是文人的修身養性的方式。在筵席不遠處的小叢竹樹之下,兩位文人正寒暄行禮,一人倚靠手杖,一人身衣鶴氅,正在偶語對談。將視線轉回宴會中,桌案邊的綠衣男子(有專家認為可能是樂工)手執檀板離座,似要表演歌舞。侍從正為賓客端茶,幾位文人對視、招呼、延請,鮮活的宴會畫面躍然紙上。

得益于商品經濟的發展,宋代筵席的流程較為規范、完整。《文會圖》利用全景式構圖,在精妙的工筆繪法之下,將雅集宴飲、點茶品茗與文人風雅三個時空串聯成線,記錄下當年的文會茶宴。

縱觀畫作,宴會中出現的茶具幾乎都是通體一色,顏色清雅,就連材質也都是“接地氣”的陶器、竹編等等,體現了宋人崇尚的樸素風氣。當時士大夫所追求的茶道,一如繪制作品的畫道,都在清凈之中呈現美的韻律。從庭院垂枝,到石幾茶具,作畫之人與畫中之人境界相容,以一種自然、工整的方式將時光永遠停止在了這場慵懶愜意的文會茶宴之中。

參考資料

[1]李竹雨.人間有味是清歡——記《文會圖》中的茶事活動[J].茶葉,2014,40(03):172-174.

[2]衣若芬.“昏君”與“奸臣”的對話——談宋徽宗“文會圖”題詩[C]//宋代文學學會.第四屆宋代文學國際研討會論文集.中國文哲研究所;,2005:13.

[3]常雷.宋朝那些看得見的事兒——《文會圖》里的茶事探析[J].天津美術學院學報,2017,(11):90-92.

[4]王陸健.宋代繪畫中的茶飲圖像與文化研究[J].福建茶葉,2018,40(04):377+379.

[5]陳曼玉,鄧莉文.宋代文人集會茶事圖中“點茶法”器具研究[J].家具與室內裝飾,2020,(10):22-25.

[6]任仕東.臺北故宮博物院藏《文會圖》視覺特征及祖本問題研究[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2020,(02):1-7+209.

圖片 | 顏歆窈

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號