作者 張宇航 春秋時期,歐冶子于龍泉溪畔淬火鑄劍,以寒鐵熔鑄出“龍淵”寒光,劍身銘刻的不僅是鋒刃,更是一個時代對器以載道的信仰。當劍鋒指向禮制與征伐,另一群匠人卻在長江之濱以水為媒、以砂為刃,將玉石雕琢成文明的另一種語言:“郢”都紀南城出土的楚國玉作坊遺址證明,楚國匠人利用蓄水槽的水流循環帶走玉石切割產生的熱量,又將其作為解玉砂的載體形成研磨漿,與砣機結合對玉石進行精準研磨,這才成就了楚地玉器剛柔相濟的絕倫品質。

金鐵的剛烈與玉石的溫潤,恰似華夏文明的一體兩面——前者以威嚴震懾四方,后者以靈性貫通天地。這些浸潤著長江水痕的玉器,此刻正靜靜躺在湖北省博的陳列柜中,展現著古代中國被玉石浸潤的隱秘脈絡:從巫覡掌心的通神靈物,到帝王冠冕上的等級烙印,千年玉史中每一道刻痕,皆是先民對宇宙、權力與美的永恒叩問。

神權與王權:早期文明的玉石印記

在文明的初生時代,玉石是長江流域先民最早賦予神性與權力的物質之一。新石器時代的巫覡以玉為眼,窺探神靈的意志。這些玉器不是簡單的裝飾,而是人與神對話的媒介。當商王朝的青銅禮制南下,玉器褪去巫術的混沌,轉而成為權力的具象:玉戈未開刃的鋒線劃定等級,玉璋的扉棱堆疊出山川的威嚴。從長江畔的巫祭之火到中原禮制的冰冷標尺,玉石之上,鐫刻著文明最初的裂變。

肖家屋脊文化玉器

·肖家屋脊:史前巫術的具象化

四千年前,肖家屋脊的一處部落中,巫覡跪坐在甕棺前,掌心托著一尊玉虎頭像。虎目圓睜如滿月,獠牙如刃,扉牙紋以波浪狀起伏排列,在火光照耀下仿佛躍動的光斑。

玉虎頭像

而在玉虎之側,一尊玉雕人像肅然矗立——它面容方正,眉弓如刀削般隆起,頭戴冠冕,下頜線條剛硬如斧鑿。這尊玉人頭像被奉為“最高神靈”,是肖家屋脊先民心中祖先的化身。在部落首領的甕棺中,玉人頭像始終凌駕于玉虎、玉蟬之上,巫覡通過朱砂涂抹其雙目,將玉虎置于足下、玉蟬懸于頭頂,構建起“祖靈馭虎御天”的信仰儀式。

?

?

玉人頭像

肖家屋脊的玉器,是長江流域史前玉雕工藝的巔峰。玉虎頭像以圓雕技法刻成,獠牙外露,雙目圓睜。透雕玉片飾則以分層減地工藝雕刻——工匠先以硬石工具勾勒獸面輪廓,再逐層剔除玉料,最終讓獸眼從平面中“破繭而出”。羅家柏嶺出土的玉蟬更是精密至極:腹部弧線精準如機械切割,蟬翼薄如蟬紗,懸掛時可隨氣流顫動,仿佛隨時振翅飛升。

玉蟬

這些玉器被精心組合,構成先民的信仰宇宙。素面玉璧光潔如月,玉管串聯成鏈,垂掛于巫覡頸間,象征貫通天地的通道,玉柄形器末端開刃,或許用于儀式中的“割玉”行為。

素面玉璧

玉管

?

?

玉柄形器

而玉人頭像的存在,將一切推向高潮——祖先之靈高居神壇,既能駕馭玉虎的兇猛,又能操控玉蟬的輕盈,成為族群生存的精神支柱。

·盤龍城玉戈:商王朝的南土經略

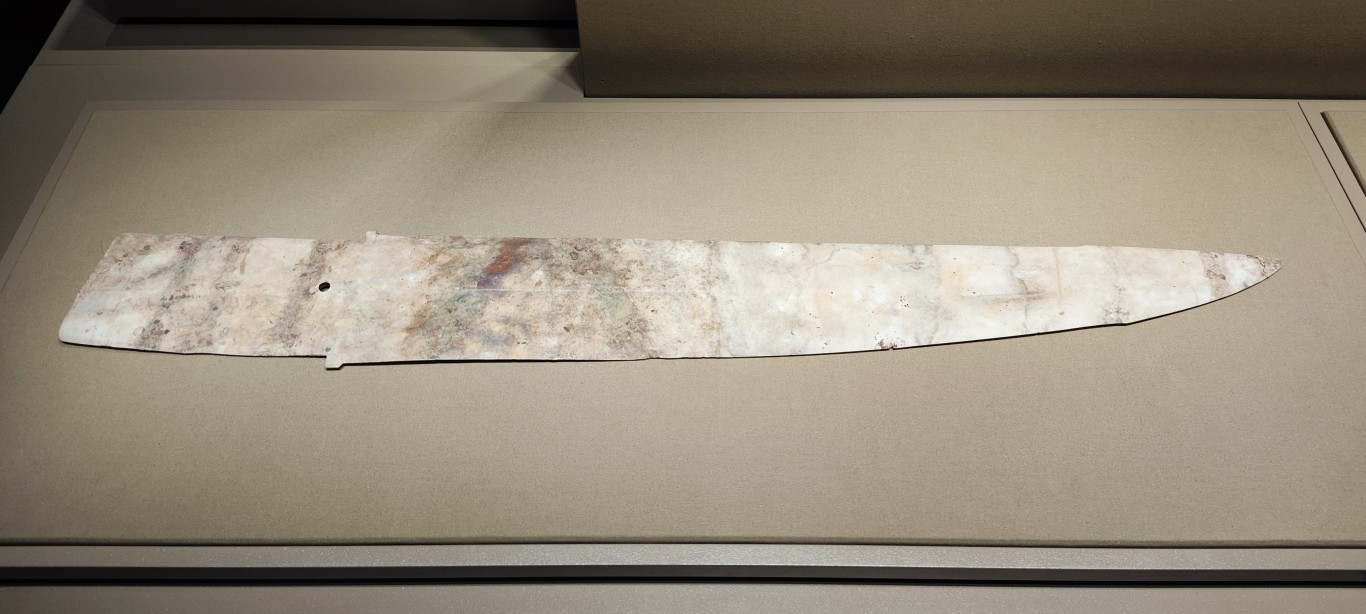

商王朝的勢力沿漢水南下,盤龍城成為中原禮制與長江巫術碰撞的前沿。商人在此筑城屯兵,卻將珍貴的透閃石玉料留在中原,轉而用本地蛇紋石仿制禮器。盤龍城貴族墓中出土的玉戈長達?94?厘米,形制與鄭州商城如出一轍,但蛇紋石的溫潤光澤替代了透閃石的冷峻。

大玉戈

它從未開刃的鋒刃,到闌部凸起的棱線,每一處細節都在宣示:“此戈非戰,唯禮是尊。”商王賜予南方軍事首領的這類玉戈,材質差異暗藏統治智慧——形制統一彰顯王權威嚴,蛇紋石與透閃石的區分則劃定等級鴻溝。

在盤龍城的玉器群像中,梯形玉璋兩側扉牙如山岳層疊,鎮守四方的意象隱現其間;微曲的夔龍形玉璜展現獨特設計,弧形輪廓與精巧雕刻相映成趣,器身兩側可見細小穿孔,或作系繩懸掛之用。

玉璋

玉柄形器以42件的規模占據主流,平刃或尖刃末端鉆孔系繩,成為貴族衣帶上的身份標識。

玉柄形器(盤龍城)

綠松石被連結成串,原本指甲蓋大小的造型通過精巧工藝呈現出別樣精致,從祭壇神像的莊嚴象征轉化為貴族衣袍的典雅裝飾。

盤龍城出土的綠松石

綠松石串飾

連日常生活也滲入玉石的痕跡:玉髻穿插于發中,末端雕琢花頭或蛇形紋飾;粗樸的玉紡輪與玉鏟,暗示著貴族對生產活動的象征性掌控。

玉簪(下)

從肖家屋脊到盤龍城,玉器的命運折射著文明的劇變。巫術時代的狂野想象,逐漸被青銅文明的冷峻秩序取代。那些曾用于溝通天地的玉器,終成為劃分人間等級的標尺。

曾楚爭輝:周禮裂變下的玉器轉型

當周王室的青銅列鼎在諸侯征伐中漸失光澤,荊楚大地的玉石卻在禮樂裂隙間悄然生長。春秋戰國五百年,玉器掙脫了祭祀重器的冰冷枷鎖,從宗廟祭壇墜入衣袂翩躚的世俗人間。在漢水與長江交匯的這片土地上,曾國的素面玉戈仍在恪守周禮余韻,楚國的透雕玉龍已在巫風中舒展鱗甲——這場發生在同一地域的美學分野,恰似青銅時代最后的雙生花,博物館的展柜里綻放出迥異的文明光譜。

·曾國的玉器圖譜:周禮南遷與戰國裂變

在隨州葉家山與棗陽郭家廟的黃土之下,埋藏著曾國玉器六百年的變遷史。西周早期的玉璧與玉琮,以最樸拙的姿態詮釋著周禮的威嚴——玉璧外圓象天,玉琮內方法地,尺寸與材質皆嚴格對應貴族等級。

玉璧

玉琮

隨州葉家山28號墓出土的玉鹿正屈足回首,鹿角分叉如枝,腹部陰刻的弧線模擬肋骨輪廓,頸部穿孔處殘留著絲繩痕跡。這種高度寫實的動物造型,打破了西周早期玉器以禮器為主的格局。

玉鹿,左件出土于墓主胸部右側,右件出土于墓主腹部。

至春秋早期,曾國的玉器開始顯露裂變的端倪。曹門灣1號墓出土的鳳紋玉飾,四只鳳鳥首尾相銜,羽翼的陰刻線細若毫發,卻在方寸之間營造出振翅欲飛的動感。

鳳紋玉飾

同墓出土的獸面玉佩,以簡化的陰刻線勾勒出雙目圓凸的獸面,額間菱形紋依稀可見商周青銅器的威嚴,但整體造型已趨于扁平化,更適合縫綴于織物之上。同墓的三角形玉飾則顯露幾何美學的萌芽——等腰三角形玉片邊緣打磨圓潤,兩側雙孔穿透,素面無紋的極簡造型或為組佩中的連接構件,暗示著實用功能對禮制符號的悄然取代。

獸面玉佩(上)三角形玉飾(下)

戰國早期的曾侯乙墓則徹底撕開了禮制的裂縫。墓中240件玉器如同掙脫束縛的洪流:十六節龍鳳玉掛飾以5塊玉料雕成可卷折的靈動鏈條,龍、鳳、蛇紋在方寸間翻涌糾纏。

十六節龍風玉掛飾,用5塊玉料雕成,由3個玉環和1根玉銷釘聯成可以活動卷折的16節。

四節龍鳳玉佩更將7條卷龍、4只鳳鳥凝于一體,透雕與陰刻的技法交織出“八音和鳴”般的視覺韻律。就連喪葬用玉也極盡巧思——墓主頭部置云紋玉玦,腿部排列11件玉璧,手握玉魚,足覆玉片,以制度化用玉完成對周禮最后的致敬與背離。

四節龍鳳玉佩,由一塊玉料雕琢成可以活動卷折的4節,共雕刻出7條卷龍、4只鳳鳥和4條蛇。本件出自墓主腹部,器形與其他玉佩不同,可能是單獨佩帶的。

·楚玉的紋飾變革:巫風浸潤的浪漫圖騰

與曾國的克制相比,楚國八百年展廳的玉器如同一場巫風席卷的狂歡。江漢平原的地理環境孕育了楚國龍紋玉器的獨特風格。九連墩1號墓的雙龍云紋玉佩,通過透雕工藝展現雙龍騰躍的動態,龍身“S”形身軀弓曲如彎月,附龍盤繞其尾,纖薄玉片上云紋依舊清晰可辨,仿佛下一秒便要破玉飛天。

雙龍云紋玉佩

荊門包山墓的谷紋玉璧,表面密布乳釘般的凸起顆粒,邊緣浮雕螭龍穿云,將中原的“天圓地方”轉化為楚人的“天地渾融”。

谷紋玉璧(下)

而江陵望山3號墓的龍形玉佩,則以水滴形龍眼、上唇延伸如鉤的獨特面相,宣告著楚式審美對商周程式化龍紋的徹底叛離。

龍形玉佩(下)

曾侯乙墓的透雕龍紋玉璜與楚國的“S形玉龍”,恰似玉器的一體兩面——前者龍身規整如青銅器上的夔紋,后者恣意如帛畫中的云氣;曾國玉工以技法雕琢周禮余暉,楚人則以透雕與減地陽刻,將流動感注入玉石。

透雕龍紋玉璜

這種差異在喪葬用玉中尤為鮮明:曾侯乙墓以玉璧、玉握構建系統化葬儀,追求“事死如生”的秩序;楚國貴族卻將玉琀雕成蟬形,在亡者口中埋下“蛻化成仙”的美好祝愿。這段跨越數百年的玉器對話,以不同的姿態詮釋著先民對永恒的求索,二者在歷史長河中悄然相融,化為后世玉器發展的底色。

《楚辭 招魂》片段

金玉大明:世俗浪潮下的等級烙印

明代玉器在世俗化浪潮中進一步蛻變:禮器漸褪神性,紋飾向生活貼近,但皇權與等級制度的烙印卻愈發深邃。一方面,玉雕題材突破宗廟樊籠,童子、花鳥、瑞獸等“俗世符號”涌入工匠刀鋒;另一方面,《明會典》以法典形式將玉器形制、紋樣與身份等級死死綁定。這種矛盾在藩王墓葬中尤為凸顯——金玉璀璨處,既是世俗審美的狂歡,亦是皇權恩威的具象。

·親王威儀與皇權恩賜

梁莊王墓出土的金鑲寶石白玉云龍帽頂,以五爪盤龍穿梭云間的透雕工藝,將明代親王的威儀凝固于方寸之間。龍身蟠曲遒勁,鱗爪張揚,云紋層疊如浪,玉質瑩潤如脂。據研究,此帽頂底座覆蓮瓣上鑲嵌紅藍寶石及綠松石,金玉輝映間盡顯華貴。按明制,五爪龍紋本為帝王專屬,而此物卻堂皇現于藩王墓中,或為帝王特賜之殊榮。正如《明會典》所載,親王儀制“雖降天子一等”,但皇權恩威始終如影隨形——玉冠頂上每一條龍須的弧度,皆是等級制度的無聲宣示。

金鑲寶石白玉云龍帽頂

與帽頂同輝的白玉吐鶻帶,則將金元遺風悄然納入明廷禮法。帶身浮雕“海東青捕天鵝”紋樣,天鵝振翅欲逃,海東青利爪鎖喉,畫面凌厲如電。此題材原為金代春獵符號,象征草原民族的驍勇,經明代改制后,卻化作親王身份的“活體印章”。帶扣上的描金龍紋與《明會典》中“一品以上官員束帶可用玉”的規制遙相呼應,昔日的游獵圖騰,終成朱明王朝等級鏈條上的一環。

?

?

白玉吐鶻帶,原本或為金皇室用品,曾經歷過改制和轉賜。

·從禮器到玩物:玉器的雙重面孔

在梁莊王墓的玉器群中,青白玉持荷童子佩以憨態破開禮制的森嚴。童子高約5厘米,或肩扛荷葉咧嘴憨笑,或手執蓮梗蹙眉凝思,圓臉豐頰的造型明顯受到宋元市井藝術影響。玉雕師以減地陽刻技法突出衣褶流動感,蓮梗處的鏤空甚至模仿竹篾般的纖細,全然不同于禮器玉圭的莊重板滯。楊明星在研究中指出,此類童子“人物形態活潑生動,變化更多,顯得更有朝氣”,其題材源自民間“摩睺羅”風俗,本為七夕孩童戲耍之物,卻被玉匠賦予“連生貴子”的吉祥寓意,成為親王后宅的玩賞之物。這種將俗世情趣注入玉器的嘗試,暗示著明代工匠在禮法夾縫中尋找的創作自由。

青白玉執荷童子佩

青白玉執茨荷童子佩

然而,世俗化的浪潮從未真正沖垮禮制的堤壩。同墓出土的青白玉谷紋圭,長23厘米,嚴格遵循《明會典》“親王妃持圭助祭”的典章。圭身谷紋以管鉆密布,縱橫成列,象征“天子以圭祀天”的古老傳統。

青白玉谷紋圭

更耐人尋味的是描金龍紋玉佩,五爪龍形陰刻描金,龍身曲張如弓,而沖牙背面卻飾以如意云紋——這種“前朝后野”的設計,恰似明代貴族生活的寫照:人前龍袍加身恪守禮法,人后園林賞月縱情詩酒。但即便在最私密的隨葬品中,等級枷鎖依然如影隨形。

描金龍紋玉佩(左1,右1)

梁莊王墓出土的玉帶鉤、玉禁步等物,其紋樣、尺寸乃至玉料顏色,皆與墓主“親王”爵位嚴絲合縫。正如玉器上那些描金的龍須:看似飄逸自由,實則每一毫米的彎曲弧度,都被《會典》條文悄然規制。

青白玉螭首絳鉤

從肖家屋脊先民祭祀的玉虎到明代藩王墓中的描金龍紋,玉器承載著華夏文明數千年的精神軌跡。它們曾以神性貫通天地,以禮制框定人間,最終在世俗煙火中沉淀為美的永恒。湖北省博物館的玉器展陳,不僅是工藝演變的見證,更是社會結構、文化觀念乃至人性訴求的具象記錄——玉料的雕琢痕跡中,藏著巫術時代的敬畏、青銅禮制的嚴謹,以及世俗浪潮下對自由的試探。即便跨越千年,這些器物仍以溫潤的質地傳遞著先民對永恒的追求:當神性的光環褪去,玉石卻以更樸素的方式融入生活,成為歷史長河中不滅的文明切片。如今凝視這些展品,我們觸摸的不僅是古老技藝的余溫,更是一個族群在時間洪流中始終未變的精神內核。

【觀展攻略】

湖北省博物館展出的各朝代玉器分布在北館一樓的湖北古代文明展廳,南館一、二樓的曾侯乙展廳、曾世家展廳,以及南館三樓的楚國八百年展廳和梁莊王展廳。玉器展品數量多、種類全,時代序列較完整,藏品覆蓋新石器時代、商周、春秋戰國、唐宋、明清等時期,向觀眾展示古代中國玉器的發展歷程。

開放時間:9:00-17:00(16:00后停止入館),每周一閉館。

預約方式:關注“湖北省博物館”微信公眾號—“預約”—“我要預約”—“門票預約入口”

參考文獻:

明海英:《管窺中國玉器發展演變史》,中國社會科學報,2022年

陳凱:《肖家屋脊文化玉器研究》,山東大學,2022年

馮智超:《盤龍城商代墓葬研究》,河北大學,2021年

羅理婷,陳春:《曾國玉器的類型與用玉制度探究》,藝術品鑒,2022年

聶挺,彭湘越,熊兆飛:《東周時期楚式玉器的藝術特征與文化內涵探究》,文物鑒定與鑒賞,2024年

楊明星,范陸薇,狄敬如等:《湖北鐘祥明代梁莊王墓出土玉器的特征》,寶石和寶石學雜志,2005年

圖片 | 張宇航

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號