??核心觀點

勞動供給彈性是指勞動供給量對工資率變動的反應程度,通常通過計算勞動供給量變動百分比與工資率變動百分比的比率來衡量;是研究一國經濟變化的重要指標,其關系到消費與勞動、居民和政府等各部門,是解決消費不足、完善改革的重要指標之一。

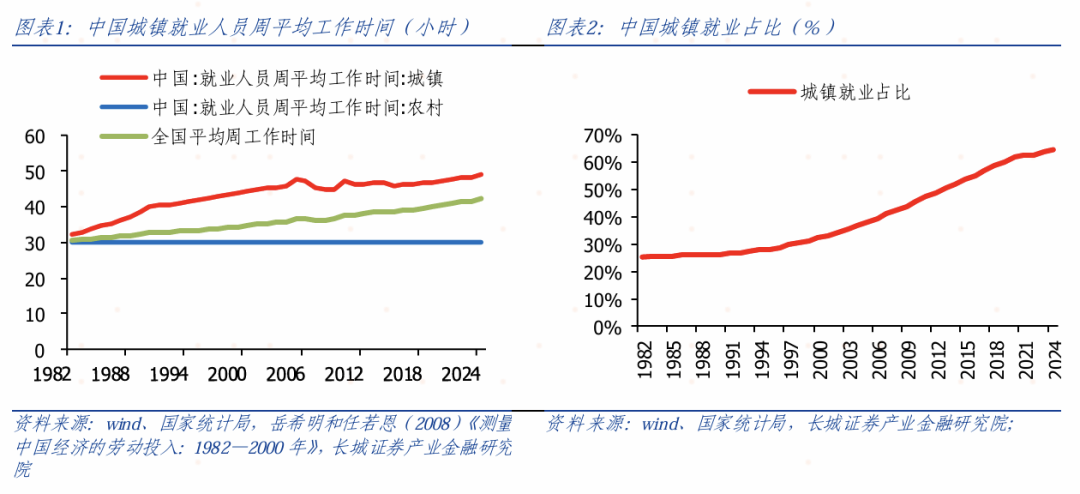

我們分為全國口徑、城鎮口徑來分析勞動供給彈性。全國口徑是從資金流量表中得到所有勞動報酬,并根據全國就業人數來測算勞動工資;城鎮員工的勞動時間大部分已經公布,農村勞動時間我們按照每周30小時計算,利用城鎮就業占比作為權重測算全國每周勞動時間。再考慮人口結構、教育程度測算勞動供給彈性。

考慮了全國口徑的中國勞動供給彈性為0.06,城鎮化后的城鎮勞動供給彈性為0.2,均低于部分OECD國家水平(加拿大0.38、荷蘭0.25、美國0.28)。通過比較每周平均工作時間,也可以發現中國的高勞動供給特征。這與邊際消費傾向偏低相一致,反映了中國居民的勞動—休暇偏好。

低勞動供給彈性讓政府減稅刺激消費的效果不理想,我們建議提高居民財產性收入,以改變“高勞動供給—低消費傾向”的現狀。

勞動供給彈性是指勞動供給量對工資率變動的反應程度,通常通過計算勞動供給量變動百分比與工資率變動百分比的比率來衡量;它是研究一國經濟變化的重要指標,關系到消費與勞動、居民和政府等各部門,是解決消費不足、完善改革的重要指標之一。

彈性包括工時彈性和參與彈性,前者被稱為集約邊際彈性:反映已有工作者的勞動時間對工資變化的反應(工作時間增減)。后者被稱為擴展邊際彈性:反映勞動參與率對工資變化的反應(是否參與勞動)。

我國對勞動供給彈性測算和研究的文獻不多,Li and Zax(2003)、張世偉和周闖(2009,2010) ,常進雄和趙海濤(2014) 、李雅楠(2016)以及程杰和朱鈺鳳(2021)均是基于市場調查統計測算,其中程杰和朱鈺鳳(2021)認為中國勞動力市場存在二元結構,在勞動力從農村向城鎮轉移過程中,勞動供給彈性逐漸下降,到2018年已經降至0.092。

本文嘗試從宏觀角度測算中國過去幾十年的勞動供給彈性,并從中發現規律,對未來研究做更多支持。

1

勞動時間

我們曾在《再議中國潛在經濟增速》中探討過勞動投入量,用工資報酬指數來代替勞動時間,這實際上忽視了勞動時間和勞動工資之間的區別。勞動投入量等于勞動者數量*勞動時間,勞動報酬等于勞動時間*平均工資,勞動時間和勞動工資之間趨勢并不完全一致,兩者之間的關系就是勞動供給彈性。除非勞動供給彈性保持不變,否則工資報酬不可以直接擬合勞動時間。

本文所測算勞動時間分為城鎮和農村。統計局從2001年開始公布城鎮就業人員周平均工作時間,同時岳希明和任若恩(2008)《測量中國經濟的勞動投入:1982—2000年》里也提供了2000年之前的工作時間年均增速,我們結合兩者數據得出1982年以來的的城鎮平均工作時間。雖然統計局沒有公布農村工作時間,但農業生產比較固定。我們借鑒《中國農村剩余勞動力估計:2010—2018》里統計的中國居民收入項目(CHIP)2013年的農村住戶調查數據,認為純農業勞動力平均農業投入時間為210.8天(折合30小時每周),并在各個年份保持穩定。再根據城鎮就業人口和農村就業人口占比計算全國勞動時間。結果如圖所示:

由于城鎮就業占比不斷上升,全國平均工作時間也隨著城鎮就業時間的增加而增加。到2024年城鎮就業占比達到64%,全國平均工作時間也上升到42小時每周。

?2

勞動參與

中國自1978年改革開放以來,農村剩余勞動力不斷涌入城市參加勞動,這種城鎮化過程直到2003年左右才出現拐點,經濟學界稱之為“劉易斯拐點”。但這種二元經濟特征讓城鎮就業人員數量不斷增加,影響到工資的定價關系以及個人在勞動—休暇之間的選擇。

本文測算勞動供給彈性分為兩個口徑:全國口徑和城鎮口徑。針對城鎮勞動供給彈性的研究,我們需要研究就業參與率指標,也即全國就業人員與全國經濟活動人口的比較(總就業率),其包括了城鎮就業人員與全國就業人員的比較(就業城鎮化率),也即城鎮就業人員與全國經濟活動人口的比值。

由于1990年第四次全國人口普查修正了此前城鄉人口劃分標準,將“私營企業”和“個體工商戶”正式納入就業統計,并將此前未被完全覆蓋的靈活就業人口也納入統計范圍,最終導致數據上修。因此本文的測算時間起點為1990年。

?3

勞動工資

首先,數據來源。針對全國口徑,我們使用的是統計局公布的資金流量表公布的勞動報酬占比,測算全國實際勞動報酬;再根據統計局公布的全國就業人數,測算人均實際報酬(工資)。

針對城鎮口徑,統計局公布了城鎮就業人員的平均工資,分為私營單位和非私營單位。非私營單位的平均工資是從1978年開始到2023年,但私營單位的平均工資只有2008年之后的數據。數據缺失,讓我們不得不尋找其他指標。

統計局還公布了城鎮居民家庭生活基本情況,其中包括人均可支配收入以及組成部分。在這里財產性收入主要是居民存款利息、股票紅利、住房租金等收益,轉移性收入是政府補助低收入人群以及部分行業的政府性補貼,主要集中在經濟欠發達地區。這兩部分不屬于勞動所得,因此不能計算入勞動收入。扣除兩者之外的工薪收入和經營凈收入均為勞動所得,計入城鎮勞動工資。

其次,由于城鎮居民家庭情況調查在2000年之前數據也有欠缺,我們需要尋找其他數據來輔助推測這些缺失數據。統計局公布的“城鎮居民人均可支配收入:累計實際增長指數”公布了從1978年以來的數據序列,用這一指標與通過CPI定期指數調整后的實際勞動收入相比非常接近(除了2018和2020年)。這樣我們就可以用城鎮居民人均和支配收入實際增長指數來擬合2000年之前的勞動工資。

接著,我們需要對城鎮居民家庭中的勞動收入(工薪收入+經營凈收入)進行一定的調整來折算成就業人員平均工資。由于家庭中存在老幼成員或其他待業人員,就業人員的工資已被他們平均,我們需要通過“人均勞動收入/平均每一就業者負擔人數”這一指標來折算成就業人員平均工資。統計局公布了1981年至2023年的平均每一就業者負擔人數,如圖6,整體呈不斷上升態勢,尤其是2020年和2023年突破2。

最后,我們得出城鎮就業人員的名義工資和實際工資,其中名義工資與前面的非私營和私營城鎮就業人員的平均工資走勢較為接近。在2008年也即統計私營就業人員平均工資以前,我們估算的城鎮就業人員工資與非私營單位的城鎮就業人員平均工資走勢非常接近,而2008年以后也即私營企業數據統計之后,我們估算的城鎮就業人員工資與私營單位的城鎮就業人員平均工資走勢越來越近。

我們用估算出的2008年之后的城鎮就業人員平均工資與按照非私營和私營勞動人數加權測算的就業人員平均工資相比,發現后者高于前者。主要原因是前者包括了靈活就業人員的收入,而后者只統計正式員工工資薪酬。而“城鎮就業人員周平均工作時間”統計的范圍是包括靈活就業和兼職人員的工作時間,與城鎮家庭收入統計口徑接近,所以我們估算的指標更合理。

最后我們比較全國平均勞動報酬與城鎮平均工資,可以發現2000年之前兩者走勢較為一致,2000年至2012年城鎮平均工資增速快于全國,2013年至今慢于全國,但整體走勢較為一致。

?4

勞動供給彈性

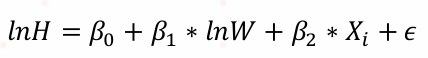

首先,我們求解全國口徑的勞動供給的工時彈性,根據以上論述,我們使用以下公式:

其中,H為周工作時間,W為實際時工資,Xi為影響勞動的其他經濟指標,比如人口結構(年齡中位數)、教育程度(高等教育入學率)。高等教育入學率來源于教育部,其他數據來自于統計局。

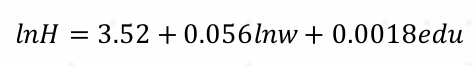

分析以上結果,我們可以看出雖然方程(3)的R2最高,但年齡中位數指標的出現讓工資的系數從正轉負,而且顯著性下降;考察(4)也可以看出去掉高等教育入學率指標后,年齡中位數指標讓工資的顯著性大幅下降。所以我們認為(2)最優,最終回歸方程如下:

其次,我們求解城鎮的勞動供給彈性。分為兩種情況:(1)城鎮的工時彈性。此時只考慮城鎮人均員工收入和勞動時間,并沿用如上公式:

其中,H為周勞動時間,W為實際時工資,Y為非勞動收入,Xi中新增加了城鎮就業參與率,人口結構指標從年齡中位數轉為撫養比,其他指標不變。結果如表所示:

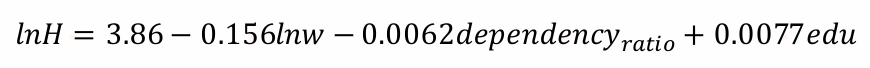

通過上面的計量結果,我們可以發現(5)的R2較高且變量P值為0,是最優方程,最終回歸方程如下:

(2)城鎮的參與彈性。這里的參與彈性是將城鎮就業參與率與勞動時間相乘得出新的勞動投入量(L),并沿用如上公式:

其中,L為勞動時間*城鎮就業參與率,Xi中扣除城鎮就業參與率,其他指標不變。結果如表所示:

通過上面的計量結果,我們可以發現(5)的R2較高且變量P值為0,是最優方程,最終回歸方程如下:

通過比較可以發現,全國口徑的勞動供給彈性較低,城鎮的工時彈性較高,但考慮了城鎮化勞動力轉移之后,勞動供給彈性降為負值。并且全國口徑和考慮參與彈性的城鎮口徑擬合程度都較高,這說明單純看城鎮的工時彈性會誤解中國的勞動供給彈性,城鎮化一直在顯著的影響勞動供給彈性。

高勞動供給特征

中國勞動供給彈性受非勞動收入的影響較小,主要受工資上漲帶動工作時間增加;財產性收入對勞動供給量的影響較小,大部分就業人員仍需要通過工作來維持生計。這與我們在《中國低消費之謎》所指出的問題一致:居民財產性收入占比較低。

我們測算中國城鎮勞動供給彈性為0.056,與李雅楠測算中國frisch勞動供給彈性為0.35不同。我國勞動供給彈性低于部分OECD國家水平(加拿大0.38、荷蘭0.25、美國0.28)。我國勞動供給彈性較低的原因是多方面的,一方面勞動者財產性收入較低,沒有安全保障,儲蓄意愿較強,由此出現的高勞動供給特征;另一方面勞動市場自由交易受限。事業單位隱性門檻造成流動不充分,權力尋租和非貨幣福利使得工資并非唯一影響因素。私營企業裁員、最低工資制度影響到工資的正常波動,勞動培訓市場不成熟影響跨行業就業等等。

統計局公布的城鎮就業人員周平均工作時間從2001年開始就超過44個小時,而1994年公布以及此后兩次修正后的《勞動法》第四章第三十六條均規定國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時,平均每周工作時間不超過四十四小時的工時制度。實際工作時間明顯超過法律規定時間,其中不乏很多企業實行“996”政策。

高勞動供給特征與邊際消費傾向低是一致的,在勞動—休暇選擇模型中,個人是選擇勞動還是休暇是由休暇偏好決定的。由于我國居民邊際消費傾向較低,休暇效用不高,個人更愿意選擇勞動。我們已經建議提升居民的財產性收入,降低勞動偏好和提高消費傾向。

低的勞動供給彈性不利于宏觀調控。勞動供給彈性低疊加高勞動供給特征,雖然有利于一定范圍內的就業穩定,但最低工資制度制約了企業主在經濟嚴重衰退期間通過降低工資來渡過難關的可能,由此轉向裁員,對經濟帶來二次沖擊。同時由于勞動供給彈性低,政府難以通過針對個人減稅來刺激經濟。政府支出的最優規模取決于該國勞動者的供給彈性和邊際消費傾向,如果供給彈性小,政府增加稅收帶來的負面影響較小。但政府支出用于鼓勵居民消費上,效果也會打折扣。

風險提示

統計數據不全;國內宏觀經濟政策不及預期;數據提取不及時;財政政策、貨幣政策超預期;模型假設較現實條件更嚴格;模型本身與真實世界存在偏差的風險。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號